この記事にはプロモーションが含まれています。

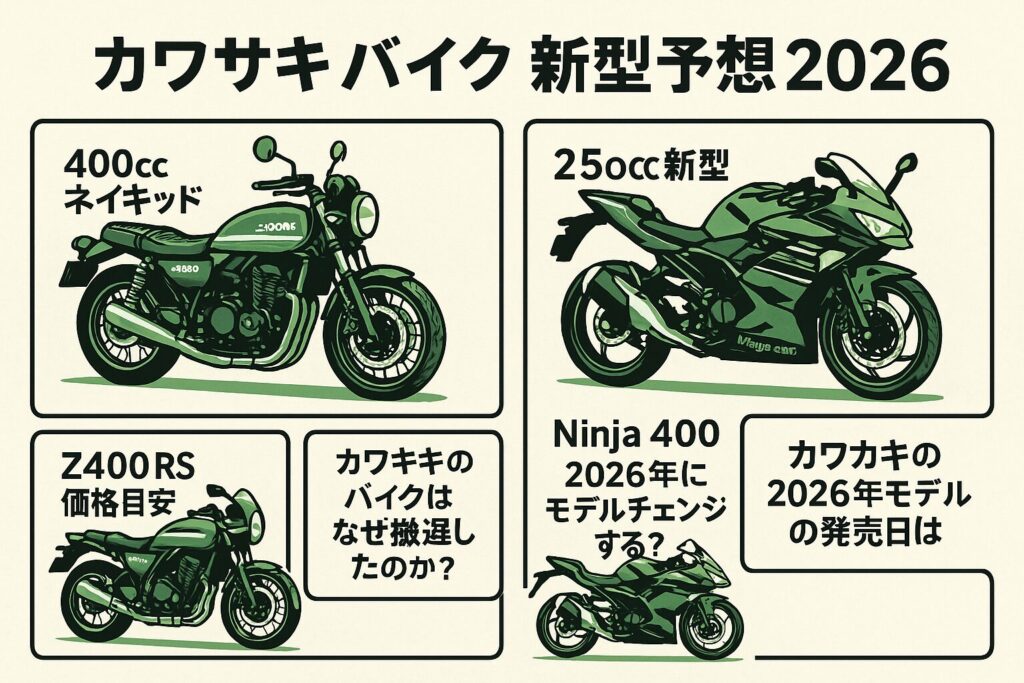

カワサキのバイク 電球適合表を調べている方に向けて、車種や年式ごとに最適な電球の選び方を丁寧に整理します。まずスタンレー電球の適合表で純正相当の型番を確認し、ヘッドライト適合表でハイとローの口金や必要なアダプタを把握します。次にウインカーバルブの適合表で口金やワット数の違いを確認し、LEDバルブ適合表ではリレー交換やハイフラ対策の要否まで解説します。最後にライトとバルブの種類ごとの特徴と注意点をまとめ、交換前に確認すべき要点を一度で把握できる構成にしています。

-

車種と年式から適合電球を正確に探す方法

-

口金やワット数の違いと選定時の着眼点

-

LED化に伴うリレーや抵抗の要否と対策

-

交換作業前後のチェックリストと注意点

カワサキのバイク 電球適合表の基礎知識

-

スタンレー 電球 適合表の確認方法

-

ヘッドライト適合表から型番を調べる

-

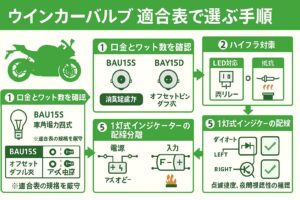

ウインカーバルブ 適合表で選ぶ手順

-

LEDバルブ適合表と注意点

-

ライト バルブ 種類ごとの特徴

スタンレー 電球 適合表の確認方法

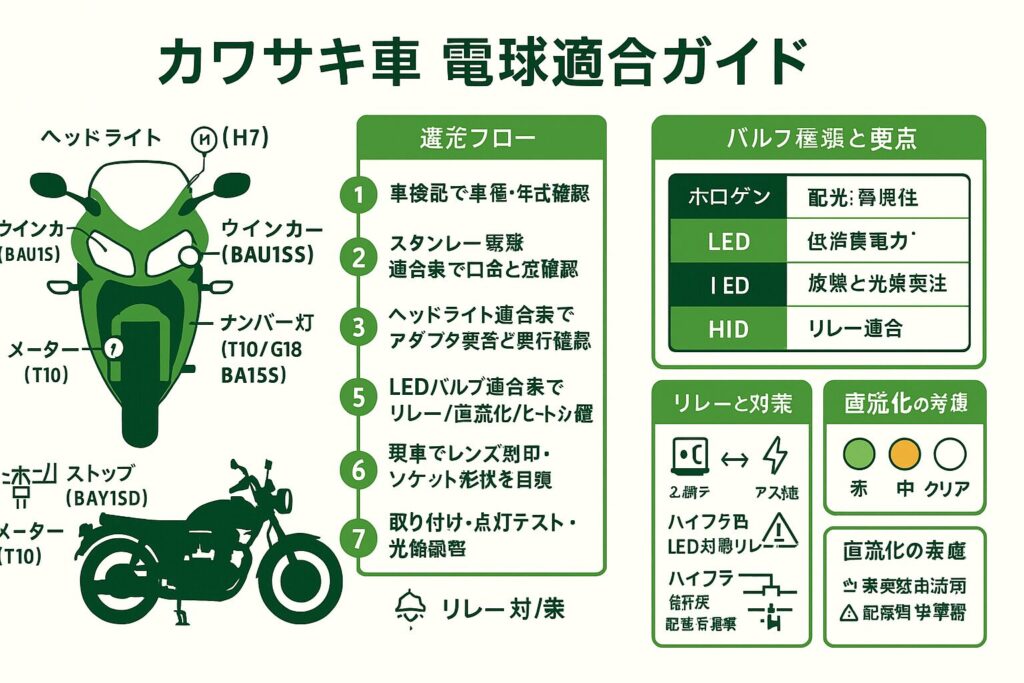

純正同等の口金やワット数を確実に把握するには、まず車検証で車名・型式・年式を確認し、スタンレー 電球 適合表でメーカーをカワサキに絞り込んでから車種名と年式を選択します。ヘッドライト、ポジション、ウインカー、テール、メーターなどの区分ごとに、規格名・口金・定格が一覧で提示されるため、部位単位で照合しやすいのが利点です。とくにウインカーやテールは口金が似ていても極性やピン位置が異なるため、名称だけで判断せず、口金形状の図示と照らし合わせる手順が有効です。

中古やカスタム車両では、他年式のライトユニットへ換装されている例が少なくありません。適合表で候補が出ても、そのまま購入せず、現車のレンズ刻印(例:H4ならP43t、H7ならPX26dなどの口金記号)やソケットのピン位置、極数を必ず目視で確認します。取扱説明書に交換部品の規格が明記されている車種もあるため、説明書と適合表の両取りで突き合わせると選定ミスを大幅に減らせます。

参考までに、主要口金の要点を整理します。数値は代表例であり、年式・仕様で異なる場合があります。

| 用途区分 | 規格例 | 口金・構造の要点 | 代表的な定格例 | 確認の勘所 |

|---|---|---|---|---|

| ヘッドライト | H4 | P43t、ハイ/ロー切替の二重フィラメント | 60/55W | ライトケースの奥行・ゴムブーツ有無 |

| ヘッドライト | H7 | PX26d、単一フィラメント | 55W | 固定アダプタ要否、リテーナ形状 |

| ウインカー | BAU15S | オフセットピン、シングル接点 | 10W/21W | ピン角度とアンバー球の採用可否 |

| テール/ストップ | BAY15D | オフセットピン、ダブル接点 | 21/5W | ブレーキとスモールの配線極性 |

| ポジション/メーター | T10 | ウェッジタイプ | 5W前後 | ソケット奥行と発光点位置 |

万一、適合表と現車の表示が一致しない場合は、車体側の改造履歴やサービスマニュアルの部品番号を再確認します。保安基準に関わる灯火は、配光特性や色度の条件が存在します。仕様の解釈や詳細条件は国土交通省の資料に整理されています(出典:国土交通省 自動車の保安基準等 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html)。

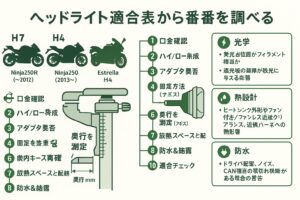

ヘッドライト適合表から型番を調べる

ヘッドライト適合表では、口金、ハイ/ローの構成、アダプタの要否、ハウジングの固定方式(バネ式・ベゼル固定・リテーナリング式など)を順に確認します。Ninja250R(〜2012)はロービーム・ハイビームともH7で固定アダプタが必要とされる一方、Ninja250(2013〜)やZX-10R(2011〜)は同じH7でもアダプタ不要の構成が一般的です。エストレヤはライトケース式でH4採用例があり、口金一致だけでは判断できない「奥行」と「放熱スペース」を見落とさないことが肝心です。

ハロゲンからLEDへ置換する場合は、以下の観点で適合性を多面的に確認します。

・光学:発光点位置(エミッタの位置)がフィラメント相当か、遮光板の有無が配光に与える影響

・熱設計:ヒートシンク外形やファン付き/ファンレスに応じた背面クリアランス、近傍ハーネスへの熱影響

・防水:ゴムブーツ再装着の可否、コネクタ防水の確保、結露対策

・電気:定電流ドライバの配置、ノイズ対策、CAN相当の球切れ検知がある場合の警告対策

実作業では、ライト裏の有効奥行を定規やノギスで測定し、LEDバルブの全長・ヒートシンク突出量と比較します。ゴムブーツを流用する場合は、ブーツ内径と口金外径、コネクタの逃げをチェックし、無理な圧迫で冷却性能が落ちないよう配慮します。以上の視点を押さえると、口金一致だけに頼らない実用的な型番選定がしやすくなります。

ウインカーバルブ 適合表で選ぶ手順

ウインカーは口金とワット数が第一条件です。BAU15Sはオフセットピンのシングル接点で、BAY15Dはオフセットピンのダブル接点と役割が異なります。Ninja250R(〜2012)は前後BAU15Sで純正10Wが一般的なため、明るさを高めたい場合でも、適合表で示された規格と口金を厳守したうえで選定します。Ninja250(2013〜)でも前後BAU15Sの採用例が多く、左右で規格を揃えることが点滅安定の前提になります。

LED化すると消費電力が下がり、フラッシャーリレーが負荷不足を検知してハイフラ(高速点滅)になることがあります。対策は二つの方向性があります。

1つめはLED対応リレーへ交換する方法で、一定範囲の負荷変動でも規定のフラッシュレート(おおむね毎分60〜120回の範囲が目安)に収まるよう設計された品を用います。二端子式と三線式では配線要件が異なり、三線式はアース線の確保が前提です。純正コネクタにアースが来ていない車両ではボディアースを追加します。

2つめは負荷抵抗を直列または並列に挿入して、純正相当の消費電力に近づける方法です。抵抗は発熱するため、金属部に固定し周辺ハーネスと離すなど熱マネジメントを行います。

インジケーターランプが1灯式の車両では、左右回路の結合が原因で逆点灯や微点灯が発生することがあります。対策として、左右回路を分離するダイオードキットや専用ハーネスを導入すると、意図しない電流の回り込みを抑えられます。最終確認では、左右ウインカーとハザードの点滅速度と均一性、ポジション併用時の輝度変化、夜間視認性を実走環境に近い条件で確かめると、実用上の不具合を早期に検出できます。

LEDバルブ適合表と注意点

LEDの適合は「口金が合えば使える」という単純な話に収まりません。適合表に記載される口金の一致(H4、H7、T10、BAU15S、BAY15Dなど)に加えて、車体側の給電方式(直流か交流か)、フラッシャーリレーの仕様(二端子式か三線式か)、灯具内部の空間や熱設計など、複数の条件が同時に満たされて初めて安定動作が期待できます。とくにウインカーやテールをLED化する場合、負荷電流の低下が点滅制御や球切れ警告に影響するため、電気的な前提条件の理解が欠かせません。

まず電源方式です。テールランプのスモールなど一部系統が交流駆動の車両では、整流されていない波形がLEDドライバに与える影響で、ちらつきや不規則な点滅が発生しやすくなります。対策としては、ACC線の取り回しを見直して直流回路へ接続する、またはブリッジダイオードやコンデンサを用いた直流化(車両ごとの配線図に基づく)を検討します。直流化後は、アイドリングから実走回転域まで電圧降下とリップルの有無を確認し、発光の安定性を見極めます。

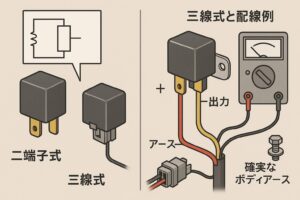

次にリレーの適合です。三線式リレーは電源+、出力、アースの三端子で構成され、負荷の変動に対して一定のフラッシュレートを維持しやすい設計が一般的です。純正コネクタにアースが来ていない車両では、車体側へ確実なボディアースを新設する必要があります。二端子式が純正の車両でも、変換ハーネスやアース追加で三線式を導入できる場合がありますが、カプラ形状や固定方法を事前に確認してください。なおLED化で発生するハイフラは、LED対応リレーに交換するか、並列抵抗で純正相当の負荷(例:21W球×2に近い合成抵抗)へ調整するのが定石です。抵抗値は回路電圧と目標電流から設計できますが、放熱のために10〜25W級のセメント抵抗やアルミ被覆抵抗を金属部へ確実に固定し、周辺ハーネスから距離を取る配慮が必要です。

光学面では、レンズ色とLED発光色の整合が明るさに直結します。赤レンズに白色LEDを組み合わせると、スペクトルがレンズで大きく吸収され実効光束が低下しがちです。赤レンズには赤色LED、アンバーのウインカーレンズにはアンバーLEDといった同系色の選択が透過効率の確保につながります。さらに、LEDの発光点位置と遮光板の設計が反射鏡の配光に与える影響は大きく、同じ口金でも製品ごとにビームパターンの再現性が異なります。光軸調整の余地、カットラインの出方、対向車へのグレア抑制の観点からも、単なる明るさの数値比較だけで判断しない姿勢が求められます。

機械面では、ライトケースやカウル裏のクリアランスがボトルネックになりやすい要素です。ファン付きLEDは後端が長く、ヒートシンク径も大きくなりがちです。装着前にライト裏の有効奥行(例:H4用で約35〜45mm確保が目安になることが多い)を計測し、ゴムブーツの再装着やコネクタ逃げを含めた干渉有無を確認します。配線は可動部や振動源を避け、ギボシ・カプラは確実にロックしてください。

法令適合の観点も欠かせません。灯火の色度や光度、照射範囲、配光は保安基準および関連告示で要件が定められています。改造にあたっては、該当する灯火がその要件を満たすかを確認し、検査や道路運送車両の基準に抵触しないよう注意します(出典:国土交通省 自動車の保安基準等 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html)。

まとめると、LEDバルブ適合表は口金の一致に加え、直流化の要否、リレー方式、光学設計、機械的クリアランス、法規の各視点を同時にチェックするための道具です。適合表で候補を絞ったら、現車の配線図・レンズ刻印・ハウジング寸法と突き合わせ、実車確認を経て選定すると失敗を避けやすくなります。

ライト バルブ 種類ごとの特徴

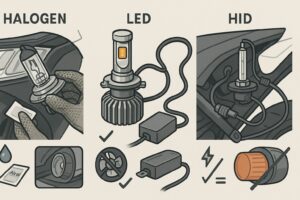

ライト バルブ 種類には、ハロゲン、LED、HIDが広く用いられます。それぞれ発光原理とシステム構成が異なるため、選定時は性能だけでなく、取り付け性や電装負荷、法規適合性まで見通して検討します。以下に、代表的な口金・用途・特性を整理し、実務での着眼点を補足します。

| 種類 | 主な口金例 | 主な用途 | 特徴 | 留意点 |

|---|---|---|---|---|

| ハロゲン | H4 / H7 | ヘッドライト | フィラメント発光で配光再現性が高く、純正リフレクターで狙い通りのビームを得やすい | 発熱と消費電力が大きく、定格60/55W級では配線・コネクタの劣化に注意 |

| LED | H4 / H7 / T10 / BAU15S / BAY15D | ヘッド、ポジション、ウインカー、テール | 低消費電力で高効率、瞬時点灯、寿命が長い設計が可能 | 放熱設計と発光点位置の精度が製品差要因。リレー適合や球切れ検知対応を事前確認 |

| HID | D系ソケット等 | ヘッドライト | 高輝度で遠方視認性に優れる。色温度の選択肢が広い | 立ち上がり時間があり、バラスト追加で電装負荷・配線取り回しが複雑。灯具との相性と法規確認が前提 |

ハロゲンは交換の確実性と費用対効果に優れ、純正設計との相性も読みやすい方式です。対してLEDは、同一口金でも発光点の再現精度と放熱性能が配光の出来を左右し、灯具側の反射面設計と噛み合わないと前照灯のカットラインが崩れる場合があります。HIDは高照度が魅力ですが、バラストやイグナイタの設置場所、ノイズ対策、配線保護など付帯作業が増えます。いずれの方式でも、光度や色度、照射方向の要件を満たすことが大前提です。

選定の実務ポイントとしては、まず車種・年式で想定される純正口金を把握し、現車で口金刻印やソケット形状を確認します。次に用途に応じて光学要件(カットライン、配光均一性、視認性)を明確化し、電気要件(リレー・負荷・電源方式)、機械要件(奥行・直径・防水ブーツ可否)を満たす製品を抽出します。最後に、施工後の点灯安定性と対向車へのグレア抑制を試験し、必要に応じて光軸調整や配線の再取り回しを行うと、実用性能と法規適合の両立が図れます。

カワサキのバイク 電球適合表の活用と注意点

-

車種別で異なるスタンレー 電球 適合表

-

ヘッドライト適合表とLEDバルブ適合表の違い

-

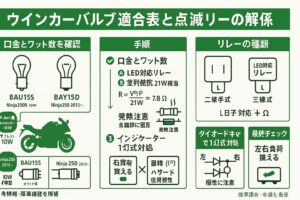

ウインカーバルブ 適合表と点滅リレーの関係

-

ライト バルブ 種類に応じた交換のポイント

-

まとめ バイク 電球 適合表 カワサキの正しい使い方

車種別で異なるスタンレー 電球 適合表

同じカワサキでも年式やグレードで電球規格が変わるため、車種別のスタンレー 電球 適合表での絞り込みが必要です。以下は代表例の整理です(参考情報であり、現車確認を推奨します)。

| 車種・年式 | ヘッドライト | 前ウインカー | 後ウインカー | テール | ポジション/メーター | ナンバー灯 | リレー・補足 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ninja250R 〜2012 | H7(ロー/ハイ、固定アダプタ要) | BAU15S | BAU15S | BAY15D | T10/T10 | G18 BA15S | インジケーター1灯式は要対策 |

| Ninja250 2013〜 | H7(ロー/ハイ、アダプタ不要) | BAU15S | BAU15S | BAY15D | T10/T10 | T10 | リレーは後方マフラー側に配置 |

| ZX-10R 2011〜 | H7(ロー/ハイ) | 年式により異なる | 年式により異なる | 年式により異なる | 年式により異なる | 年式により異なる | アダプタ不要例あり |

| エストレヤ250 | H4(ケース式) | 年式・仕様で異なる | 年式・仕様で異なる | BAY15D | メーターT10 | レンズ一体型例あり | リレーKLWWK02S+変換ハーネス |

| 250TR | 年式により異なる | 年式により異なる | 年式により異なる | 年式により異なる | 年式により異なる | 年式により異なる | リレーKLWWK02S(シート下) |

また、マーシャルのヘッドライトユニット(例:889、888、819、721系)は、Z1/Z2系やゼファー、W系、SR系などへの適合キットやASSYが用意されている例があります。フレーム番号やライト径(φ200→φ180のコンバージョン要否など)で条件が細かく分かれるため、品番と車体側のライトケース仕様を合わせて確認します。

ヘッドライト適合表とLEDバルブ適合表の違い

ヘッドライト適合表は、純正同等のハロゲン規格を基準に、口金(H4やH7など)、定格消費電力、想定される配光特性に適したバルブ形式を案内する資料として機能します。ここで重要なのは、車種・年式ごとに採用される口金や保持方式(リテーナリング、ばねクリップ、ベゼル固定など)が異なる点で、同一の口金でも固定方法の違いにより互換性が左右されることです。配線側のカプラ形状や極性も車種ごとに差があり、適合表で口金が一致しても、ハーネスや防水ブーツの形状まで整合させる視点が求められます。

一方でLEDバルブ適合表は、口金一致の確認に加え、灯具内部の物理条件が詳細に記載される傾向があります。具体的には、装着可能な取付深さ、ヒートシンク外径・突出量、ファンの有無、ゴムブーツ再装着の可否、配線逃げ寸法などの機械的条件、さらに電源特性(直流前提か、ノイズ対策の要否)、球切れ検知やCAN相当の監視との相性、リレー互換性に関する注記が並びます。これはLEDが発光点の位置や放熱方式によって配光と耐久性が大きく変わるためで、ハロゲンよりも灯具側の設計差に敏感であることを意味します。

たとえばH7の車両でも、固定アダプタの要否やハウジングの奥行き次第で選べるLEDが大きく絞られる場合があります。発光点の再現精度が不十分だと、カットラインが崩れたりグレアが増えたりして、対向車への眩惑を招くおそれがあります。製品選定では、メーカーの設計情報(発光点位置の再現方針、光学シミュレーションの有無、熱抵抗の仕様)や装着事例を手掛かりにしながら、配光の再現性と実装性の両面を評価すると失敗が減ります。さらに、配光・光度・色度などは法令上の要件があり、基準に適合することが前提とされています(出典:国土交通省 自動車の保安基準等 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html)。

ウインカーバルブ 適合表と点滅リレーの関係

ウインカーバルブ 適合表で口金・極数・ワット数が合致していても、点滅リレーの制御方式と負荷電流の関係で点滅速度が大きく変わることがあります。従来型の機械式や熱式リレーは負荷電流を前提に設計されており、LED化によって消費電力が下がるとハイフラ(高速点滅)が発生しやすくなります。近年の電子式リレーは負荷変動に寛容な設計が増えていますが、適合範囲や端子構成は製品ごとに異なるため、適合表の注記と現車のリレー仕様を合わせて確認することが欠かせません。

実務上は二つのアプローチが一般的です。第一に、LED対応リレーへ交換して所定のフラッシュレート(一般に毎分60〜120回が目安とされています)へ収める方法です。第二に、並列抵抗を追加して純正相当の負荷に近づける方法で、たとえば21W球1個相当を模擬する場合は、電圧を12.8Vとすると抵抗値は約7.8Ω、許容電力は21W以上が目安となります。抵抗を用いる場合は発熱が大きくなるため、金属部への確実な固定と周辺ハーネスからの距離確保が不可欠です。いずれの方法でも、左右で負荷条件を揃えることが点滅の安定化に直結します。

リレーの種類と配線の前提

リレーは大別して二端子式と三線式があり、前者は構造が簡潔な一方で負荷変動の影響を受けやすく、後者は電源、出力、アースの三端子で比較的安定した制御が狙える設計が一般的です。三線式を後付けする場合は確実なボディアースの確保が前提で、純正カプラにアースが来ていない場合は、塗装剥離と導通確認を含めた確実なアース処理が必要になります。カプラ形状や固定方法(ラバーマウント、ブラケット固定など)は車種で異なるため、交換前に現物形状と端子配列を撮影・記録し、新旧の端子対応を明確にしておくと配線ミスを防げます。

また、リレーの設置位置は作業性と放熱性の観点からも重要です。カウル内の高温部や振動の大きい箇所は避け、ハーネスに無理な応力がかからない取り回しを意識します。電子式リレーは極性依存や逆接続に弱い製品もあるため、+と−の取り違いがないよう導通試験を行い、端子ロックの確実性も併せて点検します。

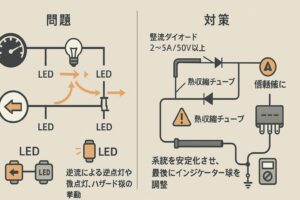

インジケーター1灯式の注意

メーター内インジケーターが1灯式の車両では、左右ウインカー回路がインジケーターを介して電気的に結合し、LED化後に逆点灯や微点灯、ハザード様の挙動が生じる場合があります。これはLEDの順方向電圧が低く逆流経路が形成されやすいためで、左右回路を分離するダイオード対策が有効とされています。実装では、適正な順電流容量(数アンペア級)と耐圧(50V以上が一般的な目安)を満たす整流ダイオードを左右線に割り込み、インジケーター側へは合流の形で接続します。極性を誤ると点灯しないため、必ず極性マーキングを確認し、熱収縮チューブで絶縁とストレスリリーフを施すと信頼性が高まります。

あわせて、インジケーター球自体をLED化する場合は、極性や消費電流がさらに下がる影響で症状が助長されることがあります。先にダイオード分離やリレー交換で系統を安定化させ、最後にインジケーター球の仕様を調整する手順にするとトラブルシュートが容易です。

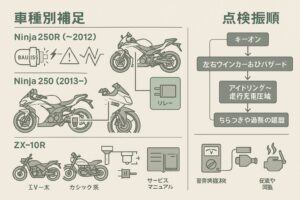

車種別補足

カワサキの代表的な小中排気量車では、LED化に伴いリレー交換や抵抗追加が有効なケースが多く見られます。Ninja250R(〜2012年)では前後がBAU15S採用の例があり、LED化では負荷低下によるハイフラ対策が前提になります。Ninja250(2013年〜)はリレーがリヤサイド(マフラー側)に配置される構成が一般的で、作業前に車体右側カウル内の固定位置とカプラ形状を把握しておくと効率的です。ZX-10Rやクラシック系では年式差が大きく、固定アダプタやケース奥行の条件が異なるため、適合表の注記とサービスマニュアルの配線図を併読しながら、現車のレンズ刻印とソケット形状を突き合わせると安全です。

どの車種でも作業後の点検は共通です。キーオンで警告表示の有無を確認し、左右ウインカーおよびハザードの点滅速度と明滅バランスをチェックします。停車状態だけでなくアイドリング回転から走行充電圧域まで電圧が変動する条件でも、ちらつきや過熱がないかを確認しておくと、不具合の早期発見につながります。

ライト バルブ 種類に応じた交換のポイント

交換手順は方式ごとの特性に合わせて準備すると、作業の確実性が高まります。ハロゲンはフィラメントが高温になるため、ガラス面に皮脂が付着すると局部的な温度上昇で寿命が縮むとされています。素手で触れた場合は無水アルコールで軽く清掃し、装着後は口金の確実な固定と配光の再調整を行います。LEDは放熱設計が性能に直結するため、ヒートシンクの通風確保と配線の逃げを優先し、ファン付き製品では異物混入やケーブル接触がないよう取り回します。定電流ドライバが別体のモデルは、振動が少ない面に固定してコネクタの抜け止めを確実にします。HIDはバラストとイグナイタの設置スペース、配線保護、アースの導通確保が鍵で、始動時の高電圧を考慮して他配線とのクリアランスと絶縁処理を丁寧に行います。

レンズ色と光源色の組み合わせは、実効的な明るさを左右します。赤レンズに白色光を通すとスペクトルの一部が吸収されやすく、実用照度が下がることがあります。赤レンズには赤色LED、アンバーレンズにはアンバーLEDといった同系色の選択が透過効率の確保に有利です。装着前にはライトケースやカウル裏の有効奥行と直径を測定し、防水キャップの再使用可否、コネクタの逃げ、配線が可動部や高温部に触れない取り回しかどうかを確認します。最終確認では、アイドリングから実走域まで点灯の安定性、熱のこもり、配線の擦れや異音の有無をチェックし、必要に応じて光軸を再調整すると、視認性と法令適合の両立が図りやすくなります。

まとめ バイク 電球 適合表 カワサキの正しい使い方

-

車種名と年式を確定し適合表と現車で二重確認

-

スタンレーの適合表で純正相当の口金を把握

-

ヘッドライトは口金とアダプタ要否を事前確認

-

LEDは放熱スペースと配線取り回しを確認

-

交流駆動の有無を確認し直流化の要否を判断

-

ウインカーは口金とワット数と極性を確認

-

ハイフラ対策はLED対応リレーか抵抗で解決

-

インジケーター1灯式は回路分離の対策を検討

-

レンズ色には同系色のLEDを選んで減光を回避

-

ライトケース内の干渉と防水キャップを確認

-

取扱説明書と適合表の突き合わせで誤選定防止

-

交換後は四方向とハザードで点滅速度を確認

-

ブレーキとポジションの配光と視認性を点検

-

旧車や流用車両はライト径と品番条件を再確認

-

最終的に安全性と保安基準の適合を重視して選定

最後までお読みいただきありがとうございます。