<<<この記事にはプロモーションが含まれています>>>

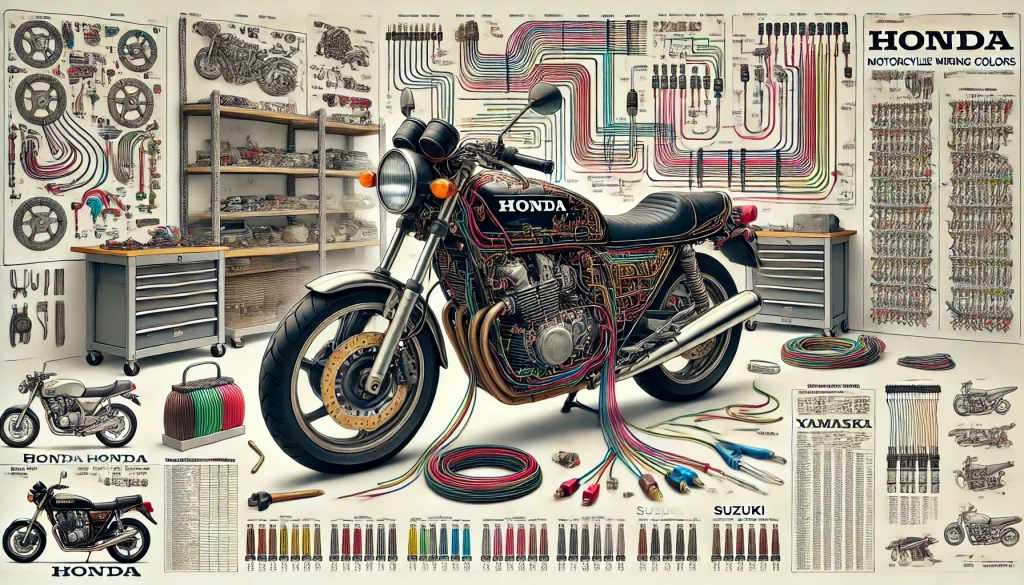

ホンダ バイク 配線 色について正確な情報を知りたいと考えている方に向けたこの記事では、基本的な知識から、車種や年式による配線色の違い、さらには他メーカーとの比較まで詳しく解説します。ホンダ バイク 配線 色の基本知識を理解することは、配線作業の効率化やトラブル回避に大いに役立ちます。また、ホンダ配線図ダウンロードの方法と注意点についても具体的に説明し、作業前に必要な準備をサポートします。

さらに、ホンダ配線色 車との違いとは何か、ホンダ純正 色配線の役割はどのようなものかについても取り上げ、バイク整備に必要な正確な情報を提供します。特に、バイク配線のプラスマイナス見分け方やホンダオーディオ配線色を正確に知る方法を学ぶことで、安全で確実な配線作業が可能になります。

加えて、ホンダバイクの電気配線の役割や、ホンダバイク種類ごとの配線色の違いについても具体的な解説を行います。他メーカーとの違いについても触れ、バイク配線色とカワサキの特徴、ヤマハのバイク配線色のルール、スズキバイク配線色の確認ポイントを比較しながら解説します。

この記事を通じて、バイク配線で茶色が使われる場合とはどのような状況か、配線色を活用した整備の注意点など、幅広い情報を網羅的に学ぶことができます。初心者から経験者まで、すべての整備作業者に役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

- ホンダ バイク 配線 色の基本的な役割と用途

- 配線図のダウンロード方法と活用時の注意点

- 車や他メーカーとの配線色の違い

- 安全で正確な配線作業の進め方

ホンダ バイク 配線 色の基本知識

- 配線図ダウンロードの方法と注意点

- 配線色 車との違いとは

- 純正色配線の解説

- バイク配線のプラスマイナス見分け方

- オーディオ配線色を正確に知る方法

- バイクの電気配線の役割

配線図ダウンロードの方法と注意点

ホンダの配線図は、バイクの整備やカスタムを行う際に非常に役立つ資料です。特に配線の接続やトラブルシューティングをする場合には、正確な情報を得るために配線図が欠かせません。まず、ホンダ配線図のダウンロード方法について説明します。

配線図を入手する最も簡単な方法は、公式サイトやホンダが提供するサービスマニュアルを利用することです。ホンダの公式ウェブサイトでは、車種や年式を指定して必要なマニュアルを検索できます。ただし、無料で提供されている配線図は限られているため、必要に応じて有料版を購入する必要があります。また、一部のモデルについては、ホンダの販売店や正規ディーラーを通じてマニュアルを取り寄せることが可能です。

インターネット上では非公式の配線図が共有されていることもありますが、これらの情報は正確性が保証されていない場合があります。誤った配線図を使用すると、配線を間違えて接続し、電装系トラブルを引き起こすリスクがあります。そのため、信頼できるソースからダウンロードすることが重要です。

さらに、ダウンロードした配線図を活用する際の注意点として、配線色や記号の意味を正確に理解する必要があります。車種によっては、同じ配線色でも異なる役割を果たしている場合があります。そのため、配線図を利用する前に、該当するモデルの配線仕様をしっかり確認してください。また、古いバイクの場合、経年劣化や過去の修理によって実際の配線が変更されていることもあるため、現物と配線図を照らし合わせながら作業を進めることが大切です。

配線色 車との違いとは

ホンダの配線色は、バイクと車で異なる点がいくつかあります。この違いを理解しておくことは、特に複数の車両を扱う方や車から部品を流用する場合に役立ちます。

まず、バイクと車では使用される配線色のパターンや役割が異なる場合があることを知っておきましょう。例えば、ホンダのバイクでは緑色が主にアース線として使われますが、車では黒色や黒に白ラインがアース線として使用されることが一般的です。このように、同じホンダ車両であっても、配線色が全く異なる用途を持つことがあります。

また、車では配線が多岐にわたるため、より複雑な配色が使われる傾向があります。例えば、ライトやエアコン、スピーカーなど、多くのシステムが存在するため、それぞれに専用の配線色が割り当てられています。一方で、バイクはシステムが比較的簡素であるため、配線色が少なく、同じ色が複数の役割を果たすこともあります。

さらに、バイクと車では配線の太さや材質にも違いがあります。バイクは振動や雨風にさらされるため、耐久性の高い素材や加工が施されています。一方で、車の配線は基本的に車体内部に収納されており、比較的環境の影響を受けにくい設計となっています。

これらの違いを踏まえた上で、配線作業を行う際には、バイクと車それぞれの配線仕様を必ず確認してください。誤った配線の接続は、ショートや機器の故障を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。

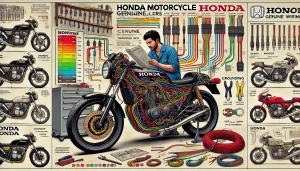

純正色配線の解説

ホンダ純正の配線色は、長年にわたりほぼ統一された基準で設計されています。この配線色の規則を理解することで、バイクの電装系のトラブルシューティングやカスタム作業をスムーズに進められます。

ホンダバイクでよく使われる配線色とその役割には、以下のような特徴があります。例えば、赤色はバッテリーからの常時電源を示し、黒色はキーオン時の電源供給を表します。また、緑色はアースを意味し、多くのバイクでこの配線色が使われています。

一方で、黄色や白色は発電系統でよく見られます。黄色は主にヘッドライトやスターターモーター用の交流電源として使用され、白色は充電系統に関係する場合が多いです。さらに、黒と赤、黒と黄などのストライプ付きの配線も存在し、これらは点火系統や特殊な信号用に使われることが一般的です。

ただし、同じホンダバイクでもモデルや年式によって若干の違いがあります。古いモデルでは緑色の配線が交流電源として使われる例もありますので、作業の際には必ず車種専用のサービスマニュアルを確認してください。

このように、ホンダ純正の配線色は統一されている部分が多いものの、例外も少なくありません。そのため、配線作業を行う際には、実際の配線色とマニュアルを照らし合わせながら進めることが重要です。

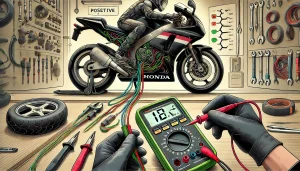

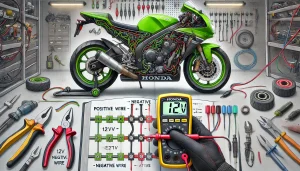

バイク配線のプラスマイナス見分け方

バイクの配線作業では、プラス(+)とマイナス(-)を正確に見分けることが欠かせません。この判断を誤ると、電装品が正しく動作しないばかりか、ショートや故障の原因となることがあります。そこで、プラスとマイナスの配線を簡単に見分ける方法を解説します。

まず、ホンダのバイクでは、緑色の配線が一般的にマイナス(アース)を示します。一方、赤色や黒色の配線がプラス電源として使われる場合がほとんどです。この色分けを覚えておけば、基本的な判断は比較的簡単に行えます。

さらに、マルチメーター(テスター)を使用することで、より確実に判別することが可能です。例えば、配線にテスターのリード線を接続し、電圧を測定します。12Vが表示される場合、その配線はプラス側であることが確認できます。一方、電圧が0Vの場合、マイナス側またはアースである可能性が高いです。

注意点として、配線色や接続はモデルや年式によって異なることがあるため、必ずサービスマニュアルを参照してください。また、配線の劣化や過去の修理によって色が変わっている場合もあるため、現物確認を怠らないことが大切です。

最後に、配線を扱う際は、電源を必ずオフにして作業を行いましょう。これにより、感電やショートのリスクを避けることができます。安全対策を徹底しながら、正確な接続を心がけてください。

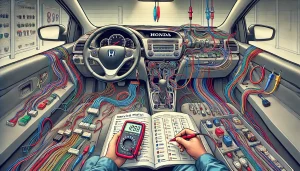

オーディオ配線色を正確に知る方法

ホンダ車両に搭載されているオーディオ配線は、色によって役割が分かれています。この配線色を正確に把握することで、スピーカーやオーディオ機器の取り付けや交換をスムーズに行うことが可能です。

ホンダオーディオの配線色の多くは、以下のような基準に基づいています。赤色は電源供給、黒色はアース(マイナス)、青色はアクセサリー電源、そしてスピーカーのプラス側とマイナス側にはそれぞれ異なる色の配線が割り当てられることが一般的です。しかし、モデルや年式によって配線色は異なる場合があるため、作業前に該当車両の配線図を確認することが重要です。

また、正確に配線色を把握する方法として、サービスマニュアルや公式のオーディオ取り付けガイドを活用するとよいでしょう。これらの資料には、各配線の色とその役割が詳細に記載されています。一方で、非公式の情報やインターネット上の情報に依存しすぎると、誤った接続を行うリスクがあるため注意が必要です。

オーディオ機器を取り付ける際には、特にスピーカー配線のプラスマイナスを正確に接続することが大切です。誤った接続を行うと、音質が悪化するだけでなく、スピーカーそのものが故障する可能性もあります。そのため、配線の確認には時間をかけ、テスターなどを使って確実に接続するよう心がけましょう。

バイクの電気配線の役割

ホンダバイクの電気配線は、車両全体の機能を支える重要な要素です。その役割を理解することで、バイクの整備やカスタム作業をより安全かつ効率的に進めることができます。

電気配線の主な役割は、電源の供給、信号の伝達、そして制御です。例えば、赤色や黒色の配線は電源を供給し、エンジンの始動やライトの点灯に必要なエネルギーを届けます。一方、青色や黄色などの配線は、特定の機能を制御するための信号を伝える役割を果たします。

また、緑色のアース配線は、電気系統の安定性を保つ重要な役割を担っています。これにより、電気が正しく循環し、ショートや過電流といったトラブルを防止します。特に、ホンダバイクでは緑色が統一的にアースとして使われているため、配線作業の際に混乱を避けやすい特徴があります。

ただし、配線の役割や仕様は、車種や年式によって異なることがあります。そのため、作業前にはサービスマニュアルや配線図を確認し、車両に合った正しい情報を把握することが不可欠です。これを怠ると、配線ミスによって電装品が故障したり、最悪の場合火災の原因となることもあります。

配線の役割を正しく理解することで、ホンダバイクの性能を最大限に引き出し、安全なライディングを楽しむことができるでしょう。

ホンダ バイク 配線 色と他メーカーの比較

- バイク種類ごとの配線色の違い

- バイク配線色とカワサキの特徴

- ヤマハのバイク配線色のルール

- スズキバイク配線色の確認ポイント

- バイク配線で茶色が使われる場合とは

- 配線色を活用した整備の注意点

- ホンダ バイク 配線 色に関する基本まとめ

バイク種類ごとの配線色の違い

ホンダのバイクは車種や年式によって配線色が微妙に異なることがあります。これを理解しておくことは、整備やカスタム作業を安全かつ効率的に行うために重要です。

まず、ホンダのバイクで統一的に使用されている配線色として、赤(常時電源)、黒(キーON時の電源)、緑(アース)が挙げられます。これらの色はほとんどの車種で共通して使用されているため、基本的な配線作業では比較的わかりやすいです。しかし、特定の車種やモデルによっては、この配線規則に例外が生じる場合があります。

例えば、カブシリーズでは、古いモデルで緑色の配線がアースではなく交流電源として使われている場合があります。また、スポーツタイプのバイクや高性能モデルでは、特殊な電装品が装備されており、ピンクや青に白ラインが入った配線が追加されていることもあります。これらは、速度警告灯やニュートラルランプ用の配線として使われることが一般的です。

さらに、年式の違いによっても配線色に変更が加えられることがあります。特に1970年代以前のモデルでは、現在の統一規則が適用されておらず、同じ緑色の配線が異なる用途で使われている場合があるため、注意が必要です。このような古いモデルを扱う際には、必ず車種ごとのサービスマニュアルを参照してください。

ホンダバイクの配線色は比較的わかりやすい部類に入りますが、すべての車種で完全に同じというわけではありません。そのため、作業を行う際には、車種やモデル、年式に応じた情報を事前に確認することが成功への鍵となります。

バイク配線色とカワサキの特徴

カワサキのバイク配線色は、他メーカーとは異なる独自の特徴を持っています。この違いを理解することで、整備や修理の際に混乱を避けることができるでしょう。

カワサキでは、黒色がアースとして使われることが一般的です。ホンダのバイクでは緑色がアースとして使われますが、この点がカワサキとの大きな違いといえます。また、ウインカー配線では、左側が緑、右側が灰色と指定されていることが多く、他メーカーに比べてわかりやすい配色になっています。

さらに、カワサキのバイクでは茶色や赤色が電源ラインとして使われるケースがあります。例えば、茶色はヒューズを通った後の電源ラインとして、赤色はバッテリー直結の電源として使用されることが一般的です。また、特定の信号用には、オレンジ色や青色が使われる場合があり、これらの配線がメーターやインジケーターに接続されていることが多いです。

一方で、古いカワサキのモデルでは、配線の色分けが現在ほど統一されていないこともあるため注意が必要です。特に、1970年代や1980年代のモデルでは、同じ色の配線が複数の用途で使われていることがあるため、作業前に配線図を確認することをおすすめします。

カワサキの配線色の特徴を把握することで、正確な配線作業を行えるだけでなく、トラブルの発生を未然に防ぐことが可能です。特に、他メーカーの配線に慣れている場合、カワサキの配線を扱う際には意識して色の違いを確認することが重要です。

ヤマハのバイク配線色のルール

ヤマハのバイク配線色は、他メーカーと比較するとやや独自性があり、特に電装系の作業を行う際には基本的なルールを把握しておく必要があります。

まず、ヤマハでは黒色がアース(マイナス)として使われることが多い点が特徴です。この点はカワサキと似ていますが、ホンダとは異なるため注意が必要です。また、赤色はバッテリー直結の電源ラインとして使用されることが一般的で、キーのON/OFFに関係なく常時電源として利用されます。

さらに、ヤマハのバイクでは、黄色がヘッドライトのハイビーム、緑がロービームに割り当てられていることがよくあります。この明確な区別により、ヘッドライトの配線作業をスムーズに進めることができます。一方で、青色はメーターやテールランプなどの電源として使用されることが多く、これらの配線が接続される部品を把握しておくことで作業の効率が上がります。

特に古いヤマハモデルでは、配線の色が現在の規則と異なる場合があるため、事前に配線図を確認することが重要です。また、一部のカスタムバイクでは、ヤマハ純正の配線色が変更されていることもあるため、実際の配線と配線図を照らし合わせながら作業を進めると良いでしょう。

ヤマハの配線色のルールはシンプルでありながら、他メーカーとは異なる部分があるため、整備や修理の際には注意が必要です。これらのルールを理解し、正確に活用することで、電装品のトラブルを防ぐことができます。

スズキバイク配線色の確認ポイント

スズキのバイク配線色には、特定の規則性があり、この特徴を知ることで効率的な配線作業が可能になります。特に、アースや電源ラインに使用される配線色のパターンを把握しておくとよいでしょう。

スズキのバイクでは、黒色に白いラインが入った配線がアースとして使用されることが一般的です。この点は、ホンダやヤマハ、カワサキとは異なるため、初めてスズキのバイクを扱う場合には注意が必要です。一方で、赤色の配線はバッテリー直結の電源を示し、茶色はヒューズを通った後の電源ラインとして使用されることがよくあります。

さらに、スズキのウインカー配線には、左ウインカーに黒色、右ウインカーに若葉色が使われることが多いのも特徴です。このように、スズキの配線色は特定の用途に対応しており、それぞれの色の役割を理解することでトラブルを未然に防ぐことができます。

作業を進める上でのポイントとして、スズキの配線色は一部のモデルや年式で例外が存在するため、車種専用の配線図を必ず確認してください。また、過去の修理やカスタムによって配線が変更されている場合もあるため、現物を目視で確認することも大切です。

スズキの配線色の特徴を理解し、適切な方法で作業を進めることで、電装品の正常な動作を確保できるだけでなく、トラブルの原因を迅速に特定することが可能です。

バイク配線で茶色が使われる場合とは

バイクの配線色の中で茶色は、主に灯火類やメーター照明の電源として使用されることが多いです。この配線色がどのような役割を果たしているのかを理解することで、より効率的に配線作業を行うことができます。

例えば、ホンダのバイクでは、茶色の配線がテールランプやメーター照明に使用されることが一般的です。この場合、キーをONにしたときに電源が供給される仕組みになっており、ヘッドライトの点灯と連動するよう設計されています。一方で、スズキやヤマハの一部モデルでも、同様に茶色の配線が灯火類の電源として使用されています。

しかし、車種や年式によっては、茶色の配線が異なる用途で使われることもあります。特に、旧車やカスタムバイクでは、過去の修理や配線変更により、本来の役割と異なる接続がされている場合があるため注意が必要です。これを防ぐためには、事前にサービスマニュアルや配線図を確認することが重要です。

また、配線を確認する際には、茶色の配線がどのような電装品に接続されているのかをテスターを使って測定することをおすすめします。こうすることで、誤った配線接続を防ぎ、電装品の正確な動作を確保できます。

茶色の配線は特定の用途で多く使用されますが、他の配線色と同様に正確な確認が必要です。その役割を理解し、正確に接続することで、安全かつ効率的な作業が可能になります。

配線色を活用した整備の注意点

配線色を正しく理解し活用することで、バイクの整備やカスタム作業はスムーズになります。しかし、その際にはいくつかの注意点を守ることが重要です。

まず、配線色はメーカーや車種、さらには年式によって異なる場合があるため、事前に該当車両のサービスマニュアルや配線図を確認する必要があります。同じ配線色であっても、異なる機能に使用されている場合があるため、単純に色だけで判断しないようにしましょう。

次に、配線作業中には、必ず電源をオフにして作業を行うことが大切です。これにより、感電やショートのリスクを防ぐことができます。また、テスターを使って配線の電圧や接続先を確認することで、誤った接続を未然に防ぐことができます。

さらに、配線の劣化や損傷にも注意が必要です。特に、古いバイクでは配線の被覆が剥がれていたり、内部の銅線が腐食していることがあります。このような場合、配線を修理するだけでなく、新しい配線に交換することが望ましいです。

最後に、配線色を活用する際には、必ず現物確認を行い、正確な情報を基に作業を進めることが重要です。色だけを頼りにすると、思わぬトラブルを招く可能性があります。これらの注意点を守ることで、安全かつ正確な整備を行うことができます。

ホンダ バイク 配線 色に関する基本まとめ

- ホンダのバイク配線は車種や年式で異なる

- 緑色は主にアース線として使われる

- 赤色は常時電源を示す配線である

- 黒色はキーON時の電源供給に使用される

- 黄色はヘッドライトやスターターモーター用の電源

- 白色は充電系統に関連する配線である

- 黒と赤のストライプ配線は点火系統で使われる

- 配線図はホンダ公式サイトや正規ディーラーで入手可能

- 古いモデルは緑色配線が交流電源として使用される場合がある

- インターネット上の非公式配線図は正確性に注意が必要

- 配線作業ではテスターを使い現物確認が必須

- 車両ごとのサービスマニュアル確認が重要

- 配線の劣化や修理で色が変更されている場合がある

- バイクと車では配線色と用途に大きな違いがある

- 配線色を正確に理解することで整備効率が向上する

最後までお読みいただきありがとうございます。なお、本記事の情報に基づいて作業される際はすべて自己責任にて行うようお願いいたします。不具合が生じた際には当方では責任を負いかねますので御理解のほどお願いいたします。