カワサキ バイク 1960年代は、日本のバイク産業が大きく飛躍を遂げた時代を象徴しています。この時期は、カワサキをはじめとする国産メーカーが大型バイク市場での地位を築くための基盤を固めた重要な時代でした。カワサキの最古モデルに関心を持つ方が気になる「カワサキの一番古いバイクは何ですか?」という疑問や、1950年代 バイクからの進化が1960年代の名車にどのように影響を与えたのかを解説します。

また、1960年代 バイク レーサーがレースで培った技術が市販車にフィードバックされ、現在の高性能モデルの礎を築いたことも注目ポイントです。ヤマハ バイク 1960年代やスズキ バイク 1960年代との比較を通じて、カワサキの独自性を明らかにし、ホンダ バイク 1950年代からの影響も探ります。

さらに、1960年代 バイク 中古市場で人気を誇るモデルや、カワサキのバイクはなぜグリーン色なのですか?といった興味深い話題にも触れ、1970年代 バイク 名車誕生の助走期間としての役割を考察します。メグロとカワサキの関係や、カワサキの最強バイクは?といった疑問を解き明かしながら、当時のバイクが持つ魅力とその歴史をわかりやすく紹介します。

<<<本記事にはプロモーションが含まれています>>>

- カワサキ バイク 1960年代の歴史や名車の特徴

- メグロとの提携による技術革新の背景

- 1960年代のカワサキと他メーカーとの違い

- 1960年代の技術が1970年代の名車に与えた影響

カワサキ バイク 1960年代の名車たち

- 一番古いバイクは何ですか?

- メグロとカワサキの関係は?

- 1960年代 バイク レーサーに見る革新

- 1950年代 バイクとその進化

- ヤマハ バイク 1960年代との比較

- スズキ バイク 1960年代の特徴

- ホンダ バイク 1950年代からの影響

一番古いバイクは何ですか?

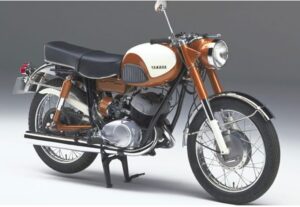

カワサキのバイクの歴史は、1950年代に川崎航空機工業が開発した製品に端を発します。しかし、カワサキブランドの最古のバイクとされるモデルは「カワサキメグロK1」です。このモデルは、目黒製作所が開発したZシリーズやTシリーズを元に、川崎航空機工業が手掛けた大型バイクです。K1はOHV(オーバーヘッドバルブ)エンジンを搭載し、500ccという排気量で国産バイクの中でも特に注目されました。

カワサキは、1953年に二輪車エンジンを生産したのがスタートとされていますが、本格的に完成車を作り始めたのは、目黒製作所との提携後です。この提携により、目黒の持つ大型バイクのノウハウとカワサキの技術力が融合しました。その結果生まれたのが、初代Wシリーズの基礎ともいえるK1でした。K1は英国車を徹底的に模倣したとされ、右足でギアチェンジ、左足でブレーキ操作を行うなど、イギリスのトライアンフやBSAを参考にした設計が特徴です。

一方で、K1の生産台数は少なく、信頼性や振動といった課題もありましたが、国産バイクが高性能な海外車に挑む足掛かりを築いた点で、非常に重要なモデルといえるでしょう。その後、カワサキは技術力をさらに高め、世界的なブランドへと成長を遂げました。

メグロとカワサキの関係は?

メグロ(目黒製作所)とカワサキ(川崎航空機工業)の関係は、日本のバイク業界の歴史を語る上で欠かせない重要な要素です。メグロは、戦前から存在した日本を代表するバイクメーカーであり、特に大型バイク分野で高い評価を得ていました。Z97やTシリーズなど、国産バイクの先駆けとなるモデルを数多く生産し、白バイとしても採用されるなど、その技術力の高さが光ります。

しかし、1960年代に入ると、ホンダやスズキといった新興メーカーが低価格かつ高性能なモデルで市場を席巻。メグロは経営難に陥りました。そこで手を差し伸べたのが川崎航空機工業です。当時、カワサキは小排気量のバイクを生産していましたが、大型バイクの製造経験や販売網が不足していました。一方のメグロは販売網を持っていたものの、経営の継続が難しい状況でした。この相互補完的な理由で、1960年に両社は提携を結びました。

その後、カワサキはメグロを吸収し、目黒製作所のノウハウを活かして開発したのが「カワサキメグロK2」です。このモデルは、後のW1シリーズの基盤となり、カワサキが大型バイクメーカーとして成長するきっかけを作りました。メグロの技術は現在でもカワサキの製品にその影響を残しており、日本のバイク産業における歴史的なマイルストーンとなっています。

1960年代 バイク レーサーに見る革新

1960年代のバイク業界では、レーサーというカテゴリが大きな進化を遂げた時代でもありました。この時期、レース技術が市販車にフィードバックされる流れが加速し、国産バイクメーカーが世界のレースシーンで存在感を示すようになりました。

特に注目すべきは、ホンダやヤマハ、スズキといった日本メーカーが小排気量の精密なエンジン技術を駆使し、マン島TTレースやモトクロスレースで活躍したことです。例えば、ホンダの「CB72」は、マン島で活躍した高性能な市販レーサーで、軽量かつ高出力のエンジンが評価されました。一方、ヤマハの「YDS1」はロードレース用のモデルとして設計され、国産バイク初の5速ミッションを搭載するなど、レーサーとして画期的な設計がなされていました。

また、レースに対応するための空力設計やサスペンションの改良が進み、市販車でもこれらの技術が標準装備となりました。レース専用車から市販車への技術移転が進むことで、一般ライダーにも高性能なバイクが手に入るようになったのです。1960年代は、こうした技術革新が加速し、バイクが単なる移動手段からスポーツマシンへと変貌を遂げた時代といえます。

1950年代 バイクとその進化

![]()

1950年代は、日本のバイク産業が飛躍的に成長を遂げた時代です。この時期、戦後の復興期を背景に、国内で数多くのバイクメーカーが誕生しました。ホンダの「A型」やスズキの「パワーフリー」といった補助エンジン付き自転車が普及し、徐々にエンジン性能の高いモデルが登場しました。

この時代の進化の特徴は、エンジン技術の向上と車体設計の合理化です。1950年代中盤になると、ホンダの「スーパーカブC100」が登場し、効率的で耐久性の高いOHVエンジンを搭載することで、多くのユーザーから支持を得ました。一方で、スズキやヤマハは2ストロークエンジンの軽量さと高出力を活かし、スポーツモデルの基盤を築きました。

また、1950年代後半には国際市場への輸出が始まりました。例えば、ホンダが北米市場に進出し、現地のニーズに合ったモデルを開発したことで、国産バイクのブランド力が大きく向上しました。このように、1950年代は日本のバイク産業が国内から世界へと視野を広げ、技術と市場の両面で発展した重要な時期でした。

ヤマハ バイク 1960年代との比較

1960年代のヤマハのバイクは、カワサキと比較しても非常に個性的で、2ストロークエンジンを軸としたモデル展開が特徴的でした。この時期のヤマハは、ロードレースとオフロードの両方で活躍し、特に「YDSシリーズ」がその象徴となりました。YDSシリーズは、スムーズな操作性と高い耐久性で知られ、国内外のレースで輝かしい成績を収めました。

一方、カワサキは、大型バイク市場に焦点を当てた戦略を展開しました。Wシリーズのような英国車を模倣したモデルがその例です。ヤマハが軽量・高回転エンジンを重視したのに対し、カワサキはトルク重視の大排気量車で異なる市場を狙いました。

このように、ヤマハとカワサキは1960年代において異なる方向性でバイクの魅力を追求しました。その結果、現在の日本のバイク業界が多様性に富む基盤を持つようになったのです。

スズキ バイク 1960年代の特徴

1960年代のスズキのバイクは、2ストロークエンジンの技術で特に際立っていました。この時期、スズキは「T20」や「T500」などのモデルを通じて、高性能で手軽なバイクを市場に投入しました。T20は6速ミッションを採用したことで、当時のバイクとしては画期的な存在となり、エンスージアストから高い評価を得ました。

さらに、スズキはオフロード車の開発にも注力しました。1968年には「ハスラー250」が登場し、軽量で扱いやすい車体とパワフルなエンジンを備えたこのモデルは、オフロードレースのブームを生むきっかけとなりました。

スズキの特徴は、他のメーカーと比べて競技用車両と市販車の境界が曖昧だった点です。これにより、ユーザーは簡単にモータースポーツを楽しむことができ、スズキは「手に入れやすい高性能車」のイメージを確立しました。

ホンダ バイク 1950年代からの影響

ホンダは1950年代に、現在のバイク産業の礎を築く数々のモデルを生み出しました。その中でも「スーパーカブC100」は、世界で最も生産されたバイクとして知られ、今日まで続くホンダの成功の礎となっています。このモデルは、低燃費、高耐久性、扱いやすさを兼ね備え、普段使いに最適なバイクとして幅広い層に支持されました。

さらに、ホンダは1950年代に海外市場への進出を果たし、アメリカやヨーロッパでブランドの知名度を向上させました。この時期に培った輸出ノウハウや技術力は、1960年代以降のホンダの成長を支える重要な要素となりました。また、1950年代後半に登場した「ドリームシリーズ」は、本格的なスポーツモデルとして高い評価を得ており、これが後の「CBシリーズ」へと進化していきます。

このように、ホンダは1950年代のうちに世界市場を視野に入れた基盤作りを進め、現在の「世界のホンダ」への道を切り開きました。その成功の鍵は、先進的なエンジン技術と市場を見据えた製品戦略にあったといえるでしょう。

カワサキ バイク 1960年代の歴史と影響

- 1970年代 バイク 名車への助走期間

- カワサキのバイクはなぜグリーン色なのですか?

- 1960年代 バイク 中古市場の注目モデル

- 最強バイクは?

- バイク 1970年代への技術的なつながり

- カワサキ バイク 1960年代の名車と歴史のまとめ

1970年代 バイク 名車への助走期間

![]()

1970年代に登場した数々の名車は、1960年代の技術的進化や市場の動向を背景に誕生しました。この「助走期間」ともいえる時代は、バイク業界全体が劇的に成長し、国産バイクが世界市場に進出するための準備が整えられた時期でもあります。

まず1960年代には、国内メーカーが競争を繰り広げる中で技術革新が加速しました。特にホンダの「CBシリーズ」やヤマハの「YDSシリーズ」、スズキの「T20」などが登場し、それぞれがエンジン性能や耐久性の向上に注力しました。これらの技術は、1970年代における「スーパーバイク時代」の基盤となり、ホンダの「CB750フォア」やカワサキの「Z1」といった名車を生み出すきっかけとなります。

また、1960年代後半には、レースでの成功がバイク技術に大きな影響を与えました。マン島TTレースやモトクロスで培われた技術が市販車にフィードバックされ、よりスポーティで高性能なバイクが一般ユーザーに提供されるようになりました。特に、空力デザインや高回転エンジンの開発は1970年代のバイクに欠かせない要素となりました。

1960年代を通じて培われた信頼性と高性能への追求は、日本のバイクメーカーを世界市場で競争力のある存在に押し上げました。この助走期間を経て、1970年代には「スーパーバイク」という新たなカテゴリーが確立し、日本製バイクの黄金時代が幕を開けたのです。

カワサキのバイクはなぜグリーン色なのですか?

カワサキのバイクがグリーン色で知られる理由は、意外にも歴史的背景と戦略的な判断が関係しています。グリーンは現在、カワサキのアイデンティティともいえる色ですが、もともとは異なる意味合いで選ばれたものでした。

1960年代後半、カワサキは海外のレースシーンでブランド力を高めるために活動していました。当時、バイクレースの世界では「グリーン」は不運の色とされることがあり、特に欧米では敬遠されていました。しかし、カワサキはそのジンクスを逆手に取り、他社との差別化を図るために敢えてグリーンを採用しました。これにより、カワサキのバイクは視覚的にも強烈な印象を与えることに成功します。

さらに、このカラーリングは性能の高さとも結び付けられるようになりました。カワサキのマシンはレースで多くの成功を収め、グリーンのバイクが勝利を象徴する存在へと変化しました。その結果、現在では「ライムグリーン」として知られる独特の色が、カワサキの象徴的なカラーとして定着しています。

このように、カワサキのグリーン色は単なるデザイン上の選択ではなく、競争戦略と成功体験が融合した結果であり、バイク業界におけるカワサキの独自性を強調するものとなっています。

1960年代 バイク 中古市場の注目モデル

1960年代のバイクは、現在でも多くの愛好家に支持されています。特に、中古市場では当時の名車が高い価値を持ち、コレクターズアイテムとして取引されています。この時代のバイクが注目される理由は、その独特なデザインと、技術的進化の過渡期に作られた性能にあります。

例えば、カワサキの「650W1」は、当時最大の排気量を誇る国産バイクとして登場しました。英国車を模倣しながらも、日本らしい信頼性を追求したモデルで、現在ではそのクラシックなスタイルが評価されています。また、ホンダの「CB72」やスズキの「T20」といったモデルも、スポーティで軽快な走行性能が特徴で、中古市場で根強い人気を誇ります。

しかし、これらのモデルには注意点もあります。特に、旧車特有の部品調達の難しさや、メンテナンスに時間がかかる点は見逃せません。そのため、購入を検討する際は、専門知識を持つショップやコミュニティの情報を活用することが重要です。

総じて、1960年代のバイクはその時代特有の魅力を持ち、現代ではレトロバイクの代表格として位置づけられています。一方で、購入後の維持費やメンテナンスの難しさを理解しておくことが必要です。

最強バイクは?

カワサキの「最強バイク」と言われると、多くのライダーが思い浮かべるのは「Ninja H2」でしょう。このモデルは、カワサキの技術の粋を結集したスーパーチャージャー付きのスーパーバイクで、その性能と存在感から「最強」の名にふさわしいモデルとされています。

Ninja H2は、998ccのスーパーチャージャーエンジンを搭載し、驚異的な加速性能を誇ります。このバイクは、サーキット走行用のH2Rと、一般公道仕様のH2という2つのバージョンが存在し、それぞれが持つ特性に応じた魅力があります。また、フレームやサスペンションには航空宇宙産業で培われた技術が活かされており、高速域でも安定した走行が可能です。

一方で、このモデルは価格が高価であることや、ハイパフォーマンスゆえに扱いが難しいという点もあります。そのため、初心者には不向きなモデルといえるでしょう。しかし、このバイクはカワサキが持つ技術力と独自性を世界に示す存在であり、多くのライダーにとって憧れの的となっています。

カワサキのバイクは、「最強」と呼ばれるモデルを通じて、性能だけでなく技術的な挑戦と革新を体現しています。Ninja H2はその象徴的な存在であり、ブランドとしての頂点を示す一台といえるでしょう。

バイク 1970年代への技術的なつながり

![]()

1960年代から1970年代にかけてのバイク業界は、大きな技術的進化を遂げた時期でした。このつながりを理解するには、1960年代の技術的な革新がどのように次の時代の基盤となったかを知る必要があります。

1960年代は、小排気量エンジンの高性能化や、5速・6速ミッションの導入など、バイクの基本性能が大幅に向上した時期です。ホンダの「CB72」やスズキの「T20」、ヤマハの「YDSシリーズ」などのモデルがその象徴です。また、この時期には、レースシーンから得られた技術が市販車に積極的に反映され、空力デザインや軽量化が進みました。

これらの技術は1970年代に引き継がれ、特に「スーパーバイク」と呼ばれる大型高性能モデルの誕生に寄与しました。ホンダの「CB750フォア」やカワサキの「Z1」は、1960年代の技術的進歩を土台に、さらなる性能と信頼性を追求した結果といえます。

さらに、1970年代には電装系の進化やディスクブレーキの標準化といった新技術が加わり、より安全で扱いやすいバイクが普及しました。このように、1960年代の技術革新があったからこそ、1970年代のバイク業界が飛躍を遂げることができたのです。

カワサキ バイク 1960年代の名車と歴史のまとめ

- カワサキブランドのバイクの最古モデルはカワサキメグロK1

- 1960年代のカワサキは大型バイク市場を狙って成長した

- メグロとの提携により大型バイクのノウハウを吸収した

- 英国車を模倣したデザインがWシリーズの特徴だった

- 1960年代後半には世界市場への進出を開始した

- レース技術を市販車に応用し高性能化を推進した

- ホンダやヤマハとは異なる戦略でトルク重視のモデルを展開した

- 国産バイク初の大排気量モデルが650W1だった

- レトロなスタイルのWシリーズは現在でも評価が高い

- 1960年代はスズキやヤマハと技術革新で競争が激しかった

- レースで得られた空力設計が市販車の進化に寄与した

- 中古市場ではクラシックな1960年代モデルが根強い人気を持つ

- グリーン色の採用で他社との差別化を図った

- 1970年代の名車に技術とデザインの基盤を提供した

- カワサキの独自性は1960年代に築かれたといえる

最後までお読みいただきありがとうございます。