この記事にはプロモーションが含まれています。

レブル250についての疑問を一度に解消したい方へ。ホンダ レブル 250 オートマは存在するのか、eクラッチの仕組みと免許区分との関係はどうか、中古車の選び方や後悔しないためのポイント、人気色とカラー一覧、新車はどこで買うべきかや乗り出し価格の目安まで、購入前に知っておきたい情報を体系的に整理します。あわせて、車格やキャラクターの理解を深めるためにレブル250はアメリカンかという基本から、上位モデルのホンダ レブル1100や検索で見かけやすいホンダ レブル400との違い、さらにレブル250 eクラッチがもたらす操作感の変化まで丁寧に解説します。本記事を通じて、用途や免許条件に合った最適な一台を自信をもって選べるようになります。

-

レブルにオートマがあるのか?eクラッチの位置づけについて

-

レブル250のタイプや装備と中古での見極め

-

現行カラーの傾向と人気色の考え方

-

新車の購入先と乗り出し価格の把握方法

ホンダレブル250にオートマはあるの?

-

レブルにはオートマはありますか?

-

レブル250のバイクのタイプは?アメリカンですか?

-

レブル250のeクラッチについて解説

-

中古のレブル250は後悔するのか?

-

レブル250の人気の色とカラー 一覧

-

ホンダのeクラッチはオートマ限定免許で運転できるのか?

中古のレブル250は後悔するのか?

中古を前向きに選ぶためには、年式ごとの装備差と個体差を丁寧に整理することが大切です。とくに2020年のマイナーチェンジ以降は灯火類のLED化、アシスト&スリッパークラッチの採用、サスペンション設定の見直しなど快適性が底上げされているため、同条件で迷う場合は後期型に優位性があります。2025年以降はeクラッチ搭載タイプやS Editionといった派生も加わり、操作感や装備の幅が広がりました。購入目的(通勤主体か、週末ツーリング主体か)に合わせて装備と価格のバランスを取る視点が後悔回避の近道です。

年式・仕様で押さえておきたい要点

-

2017〜2019年:初期型。灯火類はハロゲン仕様が中心です。走行距離が延びた個体では消耗品の同時交換費用を見込みやすい一方、相場は抑えめになりやすい傾向があります。

-

2020年以降:LED化やクラッチの改良などで日常域の扱いやすさが向上しました。中古でも人気が高く、同条件なら価格はやや強含みになりやすいです。

-

2025年以降のeクラッチ搭載タイプ:クラッチ操作の自動制御により渋滞時や低速操作の負担を軽減します。変速はシフトペダル操作が必要で、MTの主導性は維持されます。標準比で車重が約3kg増となる傾向がある一方、カタログ燃費は同等とされています。

-

S Edition:専用シートやフォークブーツなど、外観と快適性に関わる加飾が中心です。標準仕様との差額と装備価値を天秤にかけて判断しやすいグレードです。

現車確認でチェックしたいポイント

フレーム番号やエンジン番号、整備記録簿の提示など基本確認に加えて、次の観点を順に確認すると見落としを減らせます。

-

オイル漏れ・にじみ:クランクケース合わせ面、シリンダーヘッド周辺、フロントフォークのダストシール周りに痕跡がないかを確認します。

-

足まわり:タイヤの偏摩耗、ブレーキディスクの段付き、ブレーキパッド残量、チェーンの伸び・固着の有無を見ます。

-

操舵系:ハンドルフルロック時にフレーム側のストッパー変形や溶接部の不自然なタッチアップ跡がないかを点検します。

-

電装品:ヘッドライト、ウインカー、ブレーキランプ、ホーン、インジケーター表示、メーター警告が正常に作動するかを確認します。

-

始動性・アイドリング:冷間時の始動性、アイドリングの安定、異音の有無、排気の状態を観察します。

-

修復歴:販売店に必ず口頭確認し、記載の有無と根拠(交換部品や作業明細)を照合します。

用途別の後悔回避ポイント

-

通勤・街乗り中心:取り回しと足つき、低速時の扱いやすさを優先します。消耗品(タイヤ、ブレーキ、チェーン・スプロケット)の残量が価格に見合うかを冷静に判断してください。

-

ツーリング主体:シートのクッション性、スクリーンやグリップヒーター、ETCなど快適系オプションの有無が満足度を左右します。リアキャリアやサドルバッグ対応など拡張性も確認すると安心です。

-

カスタム志向:純正戻しの可否、社外部品の適法性、配線処理の丁寧さを確認します。改造箇所は購入後の整備コストに直結しやすいため、現状の完成度を重視すると失敗が減ります。

価格だけで決めず、使用シーンで必要な要素を満たしているかを基準に選ぶと、所有後の満足度が安定します。保証や返品規定、初期不良対応の明確な販売店を選ぶことも心強い判断材料になります。

レブル250の人気の色とカラー 一覧

現行ラインは無骨でシックな世界観を基調としており、マットブラックやマットグレーといったマット系が長期にわたり高い支持を集めています。ボバーテイストのナロースタイルと相性が良く、樹脂や金属の質感を引き立てるのが人気の理由です。eクラッチ搭載タイプやS Editionは仕様ごとに設定色が異なるため、装備差と色展開を同時に比較すると選びやすくなります。

主な設定色イメージ(例)

仕様 主なボディカラー例

レブル250(スタンダード) マットディムグレーメタリック

レブル250 E-Clutch マットガンパウダーブラックメタリック、マットフレスコブラウン

レブル250 S Edition E-Clutch パールシャイニングブラック、パールカデットグレー

中古市場では年式限定の希少色に出会えるチャンスがあります。限定色は台数が少ない分、状態が良い個体は価格が強含みになる場合がありますが、保管状態が良好な車両は所有満足度が高くなりやすい側面があります。

色選びの実用視点

-

メンテナンス性:マット塗装は艶有りに比べて洗車傷が目立ちにくい反面、研磨系コーティングの選択肢が限られる場合があります。専用品の使用可否をあらかじめ確認すると安心です。

-

視認性:夜間や悪天候では濃色が背景に溶け込みやすい場面があります。反射材を用いたウェアやバッグ、明度の高いヘルメットと組み合わせると被視認性の向上に寄与します。

-

リセールの考え方:定番のマットブラックやマットグレーは中古でも需要が安定しやすい傾向があります。一方で希少色は合致する買い手が現れたときの決定力が強い反面、売却までに時間がかかる可能性があります。

所有満足と取り扱いの容易さ、将来の手放しやすさを総合して、日常の保管環境や使い方に合う色を選ぶと後悔が少なくなります。

ホンダのEクラッチはオートマ限定免許で運転できるのか?

免許区分の観点から整理すると、eクラッチ搭載車はクラッチレバーを備えるMTベースの二輪車です。クラッチの断続を電子制御が自動化する一方で、ライダーはシフトペダルで変速操作を行います。日本のAT限定二輪免許は、自動変速機等によりクラッチ操作を要しない二輪車に適用される運転免許と解釈されており、eクラッチ車は一般的にMTとして扱われます。そのため、AT限定普通自動二輪免許では運転できないという理解が広く共有されています。

免許制度の整理と根拠

-

区分:普通自動二輪(限定なし)であれば、MT・ATを問わず総排気量400cc以下の二輪車を運転できます。

-

AT限定の範囲:AT二輪免許はAT二輪車のみが対象で、AT以外の二輪車の運転はできない旨が公的機関の案内で示されています(出典:警視庁「AT二輪免許試験について」https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/annai/nirin/tekisei05.html)。

AT限定からのステップアップ方法

AT限定でレブル250に乗りたい場合は、限定解除を行う手順が一般的です。指定自動車教習所で所定の技能教習を受講し、卒業(または試験場での審査)に合格すれば、免許の条件からAT限定が外れます。必要時限や費用、予約方法は地域や教習所で異なるため、事前に最寄りの教習機関へ問い合わせて、スケジュールと見積もりを把握しておくと計画が立てやすくなります。

eクラッチは、クラッチ操作の負担を下げつつMTの楽しさを残す技術です。免許制度上の扱いはMTである理解に立ち、用途や操作性の好みに合わせて車両選びと免許手続きを進めるのが現実的です。

ホンダレブル250はオートマ扱い?購入指針

-

レブル250の新車はどこで買う

-

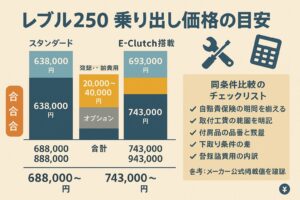

新車 乗り出し価格 の目安

-

ホンダ レブル1100 の関連情報

-

ホンダ レブル 400 の違い

-

まとめと次の一歩:ホンダ レブル 250 オートマ

ホンダレブル1100 の関連情報

同じレブルの名を冠しつつも、レブル1100は大型二輪クラスに属するクルーザーで、余裕のある巡航性能と先進的な電子制御が特徴です。エンジンは1,084ccクラスの水冷並列2気筒を搭載し、低回転域から厚いトルクを発生させることで、合流や追い越し、上り坂でも余裕を感じやすい特性に仕上がっています。電子制御スロットルを前提としたライディングモードやトラクションコントロール、エンジンブレーキ制御などの統合制御が採用される設定があり、路面状況や積載状態に合わせてフィーリングを最適化しやすい点も魅力です。モデルバリエーションによってはDCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)を選択でき、自動変速に近い快適性と、必要に応じた手動シフトの両立が可能です。

取り回しに関しては、250ccに比べて車両重量が増す分、低速域での切り返しや狭い駐輪場での押し歩きにコツが要る場面が出てきます。一方で、ホイールベースや車体剛性の余裕、ハイウェイクルーズ時の回転数の低さがもたらす静粛性と安定性は、長距離ツーリングで大きなアドバンテージになります。シート高はクルーザーらしく低めに設定されるため、足つきへの配慮は維持されつつ、ペグ位置やハンドル位置の違いから体の使い方は250と変わります。試乗では、発進・停止のバランス、低速Uターン時の荷重移動、速度域を上げたときのハンドリングとブレーキタッチを重点的に確認すると、日常利用からツーリングまでの適合が把握しやすくなります。

免許区分は大型二輪に該当し、250ccからの乗り換え時には、教習・審査や保険料、重量・排気量に応じた税負担、タイヤやブレーキ消耗品の価格など維持コスト面の見直しが必要です。車両本体価格だけでなく、任意保険の補償設計や、純正・社外アクセサリーの装着計画まで含めて総コストを試算すると、購入後の満足度が安定します。主要諸元や装備の最新情報はメーカーの公式ページで確認でき、グレードごとの違い(DCTの有無、電子制御の内容、カラー設定など)を正確に把握する助けになります(出典:本田技研工業 Rebel 1100|https://www.honda.co.jp/Rebel1100/)。

レブル250からのステップアップでは、加速の力強さやブレーキ容量、旋回時の慣性の大きさが顕著に変わるため、実車試乗でサイズ感と重量感に慣れるプロセスを確保すると判断がしやすくなります。高速道路主体の長距離移動や二人乗りの機会が多いなら、レブル1100の余裕は大きな価値につながります。街乗り主体で細い路地や駐輪事情がシビアな環境では、250の軽快さが日々の取り回しに寄与します。使い方と保管環境、ライディングの好みを軸に、双方のメリットを冷静に比較する姿勢が選択の精度を高めます。

ホンダレブル400の違い

レブル400という呼称は検索上で見かけることがあるものの、国内の現行ラインアップはレブル250とレブル1100が中心です。中間排気量のキャラクターを求める場合、海外市場におけるRebel 500が参考例として挙げられ、250よりも余裕のあるトルクと、高速域での回転数の低さによる巡航のしやすさが語られることがあります。ただし、国内での実購入可否や仕様・価格・保証、部品供給体制は市場ごとに異なるため、前提条件の違いを整理したうえで情報を読み解く必要があります。国内でも2025年にレブル500が発売(限定販売)され、中間排気量の選択肢が実在。入手性や販売形態(限定台数)を含めて比較検討を。。。

選び方の観点では、日常域の扱いやすさ、任意保険や税負担、消耗品コストといった維持面、そして車体サイズと重量が生活動線に与える影響を優先して評価すると、最適解が見えやすくなります。街乗り中心で駐輪環境が限られる、取り回しを重視する、維持費を抑えたいといった要件にはレブル250が適合しやすい一方、タンデム機会の多さ、長距離主体、積載を前提としたツーリングを視野に入れるなら大型クラスの余裕が活きます。レブル400という表記にとらわれず、実際に入手可能なモデルの装備・価格・サポート体制を比較し、用途と免許区分の整合を取ることが、満足度の高い選択につながります。

まとめ:ホンダレブル250はオートマ?

-

レブル250に純粋な自動変速機の設定はない

-

eクラッチはクラッチ操作のみ自動で変速は手動

-

eクラッチ車は一般にMTとして扱われる理解が主流

-

免許はオートマ限定では運転できない考え方が一般的

-

低シート高とナロースタイルで扱いやすい

-

250cc単気筒は街乗りとツーリングの両立がしやすい

-

2020年以降は快適装備が充実し中古でも狙い目

-

中古は整備記録と修復歴の確認が納得感につながる

-

人気色はマット系が中心で所有満足度が高い傾向

-

タイプ別でカラー設定が異なるため事前確認が有効

-

新車購入は正規販売店での試乗と見積比較が要点

-

乗り出し価格は諸費用と装着品で大きく変動する

-

eクラッチ搭載は価格上昇も疲労軽減などの利点がある

-

大型志向ならレブル1100やDCTの選択肢も検討価値

-

自分の用途と免許区分に合わせた選択が満足度を左右する

最後までお読みいただきありがとうございます。