<本記事にはプロモーションが含まれています>

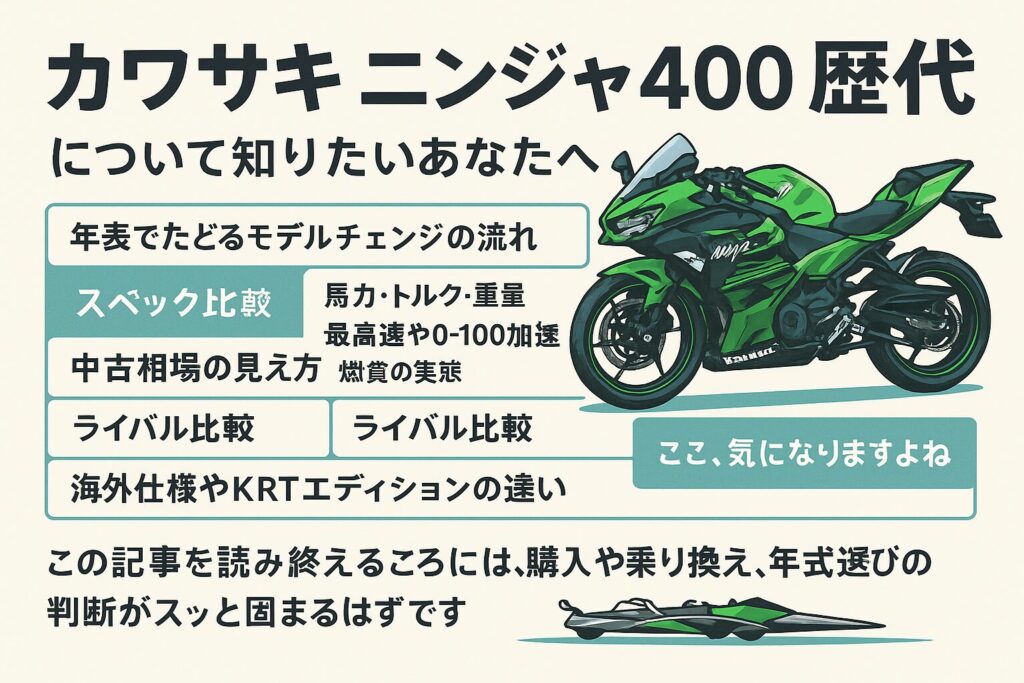

「カワサキ バイク ダサい」と検索してこの記事にたどり着いた方は、カワサキ製バイクに対して何らかの違和感や疑問を持っているのではないでしょうか。とくにNinjaシリーズに関しては、「Ninja ダサい」「Ninja 嫌われる 理由」といった言葉がネット上で見受けられ、Ninja 250R・400R・1000といった各モデルについても、見た目やライダーの印象から「ダサい」とされることがあります。

また、カワサキを象徴するカラーであるライムグリーンも話題になりやすく、「バイク ライムグリーン ダサい」「ライムグリーン なぜこの色なのか」といった疑問が多く寄せられています。カワサキならではのデザインや色使いは、個性の強さゆえに評価が二極化しやすいという特徴があります。

一方で、「カワサキ 信者」と呼ばれるほど熱心なファン層が存在するのも事実です。その背景には、他メーカーにはない尖ったスタイルや技術へのこだわりがあり、「最強バイクは?」と問われたときにカワサキの名を挙げる人も少なくありません。また、「バイクのシェアでカワサキはどのくらいですか?」という視点から見ても、一定のポジションを確立しているメーカーです。

Zシリーズに見られるように「Zの意味は?」と語られるほど象徴的なモデルを持ち、Ninjaに乗っている人のスタイルや価値観も独自性があります。この記事では、そんな「カワサキ バイク ダサい」と言われる理由や背景、そしてそこに隠された魅力について、さまざまな視点から掘り下げていきます。

-

カワサキのバイクがダサいとされる主な理由

-

Ninjaシリーズに対するネガティブな印象の背景

-

ライムグリーンの色に対する賛否と由来

-

カワサキファンや信者と呼ばれるユーザーの特徴

カワサキ バイク ダサいと思われる原因を解説

-

Ninjaはなぜダサい・嫌われると言われるのか

-

Ninja 250R・400R・1000は本当にダサいのか

-

ライムグリーンはなぜダサいと感じられるのか

-

カワサキのバイクは個性が強すぎるのか?

-

「Z」の意味とそのデザインの評価について

Ninjaはなぜダサい・嫌われると言われるのか

Ninjaシリーズが「ダサい」「嫌われる」とされる背景には、主にデザインの好みの問題と、乗り手に対するイメージが関係しています。特にネット上では、外観や乗り手の印象からネガティブな声が目立つことがあります。

多くの人が挙げる要因のひとつに、Ninjaシリーズに共通するシャープで未来的なデザインが挙げられます。流線型のフルカウルや尖ったフロントフェイスは、いわゆる「戦隊モノのロボット」や「アニメ的」と揶揄されることもあります。こうした印象を持つ人からすれば、Ninjaの外観は「やりすぎ」と映ってしまうことがあるようです。

また、Ninjaに乗るライダーの印象も無関係ではありません。SNSやバイク系の掲示板などでは、「自己主張が強い」「安全よりも見た目重視」など、偏見に近い意見も少なからず存在します。これらの声が重なることで、「Ninja=イタい」という印象が形成されてしまうのです。

もちろん、すべての人がそう思っているわけではありません。むしろ、そのデザインに惚れ込んで購入するライダーも多く、人気モデルであることは間違いありません。ただ、個性的な外観ゆえに好みが分かれやすく、乗り手への先入観とあわせて「ダサい」「嫌い」といった評価につながっているのが実情です。

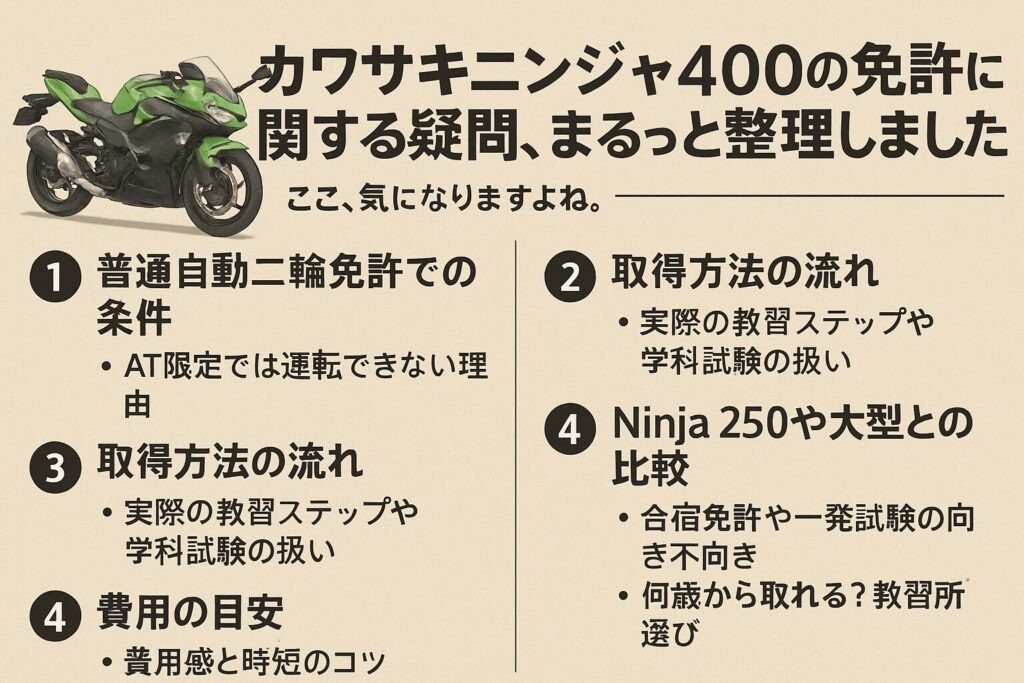

Ninja 250R・400R・1000は本当にダサいのか

Ninja 250R・400R・1000といったNinjaシリーズのバリエーションに対して、「ダサい」という印象を持つ人は一定数存在します。しかし、実際にはその評価は主観に過ぎず、モデルごとの特性やデザインを理解すれば、その考えが一面的であることが分かります。

まず、Ninja 250Rと400Rはエントリー向けのスポーツバイクとして非常に人気が高く、取り回しの良さとスタイリッシュなデザインが評価されています。ただし、価格帯の影響や所有者の年齢層から「初心者向け」「若者のバイク」と見られることが多く、それが「ダサい」というステレオタイプにつながっている可能性があります。

一方、Ninja 1000はツアラーとしての実用性とスポーツ性能のバランスを兼ね備えたモデルです。快適性とパワーの両立が魅力ですが、その落ち着いた設計が「地味」と受け取られる場合もあります。また、車格のわりに攻めたスタイルではないため、「見た目にパンチが足りない」と感じる人もいるようです。

こうした評価は、あくまで個人の感性によるものであり、機能性や所有満足度とは直結しません。むしろ、Ninjaシリーズはいずれのモデルも高い完成度と信頼性を持っており、「ダサい」という意見に対して、実際に所有しているユーザーから反論の声が上がることも多く見られます。

ライムグリーンはなぜダサいと感じられるのか

カワサキのライムグリーンカラーが「ダサい」と感じられる理由は、その配色が他社にはない独特の存在感を放つためです。この色はカワサキのブランドイメージと深く結びついており、好みによって大きく評価が分かれます。

まず、ライムグリーンという色自体が非常に明るく鮮やかなため、視覚的なインパクトが強いです。その結果、街中やツーリング先で目立ちすぎると感じる人も多く、「派手すぎて落ち着かない」「目がチカチカする」といった反応を引き出してしまうことがあります。特に、シックな色合いや無彩色系のバイクを好む人からは、理解されにくい色かもしれません。

また、カワサキのレースチーム「チームグリーン」のイメージが強く、「速そうで攻撃的な印象」と捉える人もいれば、「奇抜で悪目立ちする」と捉える人もいます。このように、同じ色でも受け取り方に大きな差が出やすいのです。

しかし、ライムグリーンはカワサキの象徴とも言えるカラーであり、ファンにとっては誇りの象徴でもあります。個性を大切にするライダーや、ブランドロイヤリティの高いユーザーにはむしろ好まれる傾向にあります。

したがって、ライムグリーンがダサいとされるのは、色の印象や固定観念によるものであり、バイクそのものの価値や性能を表すものではありません。

カワサキのバイクは個性が強すぎるのか?

カワサキのバイクは「個性が強すぎる」と言われることがありますが、それは他のメーカーと明確に異なるデザイン哲学やブランド戦略に起因しています。

カワサキは、伝統的に尖ったデザインや攻撃的なカラーリングを前面に出してきました。その代表が、前述のライムグリーンです。また、ZシリーズやNinjaシリーズのように、車名そのものに象徴的な意味合いを持たせたネーミングや、レトロモダンなスタイルを強調したZ900RSのようなモデル展開も、他メーカーとは一線を画す存在です。

こうした方向性は、万人受けするバイクではなく「好みに刺さる人を狙う」姿勢とも言えます。結果として、コアなファンを獲得する一方で、バイク初心者や他社ユーザーにはとっつきにくい印象を与えてしまうこともあります。

一方で、個性があるということは、記憶に残るバイクを生み出しているということでもあります。他社にない外観や設計思想は、所有する喜びや話題性にもつながり、結果として高いブランド忠誠心を育てる要因となっています。

つまり、「個性が強すぎる」という指摘は、見方を変えれば「唯一無二の魅力がある」とも言えるでしょう。万人受けよりも、自分だけのバイクを求める人にとっては、カワサキの個性こそが最大の魅力となり得るのです。

「Z」の意味とそのデザインの評価について

カワサキの「Zシリーズ」に含まれる「Z」という文字には、単なるアルファベット以上の意味が込められています。一般的には「究極」「最後」「到達点」といった意味合いがあり、カワサキとしての自信と挑戦の象徴とされています。

「Z」の歴史は1970年代の名車「Z1」から始まりました。このモデルは当時の高性能バイクの象徴であり、世界的にヒットしたことでカワサキの知名度を一気に押し上げました。その後もZシリーズは継続され、Z750、Z800、Z900RS、Z H2など、様々な形で「Z」の名を冠したモデルが登場しています。

これらのZシリーズは、共通して「ネイキッドバイクの進化系」とも言えるスタイルを持っています。重厚で筋肉質なタンク、独特のヘッドライトデザイン、走行性能を重視した足回りなど、バイクとしての機能美を追求しつつも、視覚的なインパクトにもこだわっています。

ただし、Zシリーズのデザインは人によって「無骨」「クセが強い」と感じられることもあり、その独自性が評価を分けるポイントになっています。特にレトロ志向のZ900RSと、未来的なZ H2ではまったく異なるデザイン性が採用されており、Zというブランドの幅広さも垣間見えます。

このように、「Z」は単なる車種記号ではなく、カワサキの歴史と美学、そしてバイク作りへの挑戦心を象徴する言葉です。そのデザインには好みが分かれる面もありますが、長年にわたって支持され続けている点からも、Zシリーズが持つ特別な意味と魅力は無視できないものとなっています。

カワサキ バイク ダサいという評価は本当か?

-

Ninjaに乗っている人のイメージとは

-

カワサキ信者と言われるユーザー層の特徴

-

バイク市場におけるカワサキのシェアとは

-

最強バイクと比較されるカワサキの立ち位置

-

MEGURO K3やZ900RSの賛否両論とは?

-

ダサいと思われる理由はカスタム不足?

- カワサキ バイク ダサいと言われる理由のまとめ

Ninjaに乗っている人のイメージとは

Ninjaシリーズに乗っている人には、ある種のイメージがつきまといやすい傾向があります。そのイメージは、モデルの外観や走行スタイル、またSNSでの発信傾向から形成されているようです。

Ninjaに乗るライダーは、スポーティでスタイリッシュな見た目に惹かれていることが多く、見た目にこだわる傾向が強いとされます。とくに若年層に人気があり、「速そう」「かっこよく見られたい」という気持ちが車体選びに影響していると見る人もいます。実際、バイク関連のSNSでは、Ninjaを背景にした写真が多く投稿されており、外観のアピール度は他のモデルと比較しても高い部類に入ります。

一方で、こうした印象が裏目に出ることもあります。例えば、走りよりも見た目ばかりを重視していると受け取られたり、初心者が背伸びして選びがちなバイクというレッテルを貼られることも少なくありません。また、峠などで無理な運転をするライダーがNinjaに乗っていたという記憶が強く残る人もおり、その印象がNinja全体に及ぶこともあります。

ただし、これはあくまで一部のイメージであり、実際には通勤・通学に使う人や、ツーリングを楽しむ穏やかなライダーも多く存在しています。Ninjaという名前が持つ印象の強さゆえに、他のバイク以上に乗り手のイメージが語られやすいのです。

カワサキ信者と言われるユーザー層の特徴

「カワサキ信者」という言葉には、やや偏見を含んだ響きがありますが、実際にはカワサキのバイクに深い愛着とこだわりを持つユーザーを指して使われることが多いです。特徴としては、バイク選びにおいて性能だけでなく「メーカーの哲学」や「ブランドの歴史」まで含めて語る傾向があります。

カワサキのユーザーには、マイナー路線でも他と違う選択をしたいという独自性を重視する人が多く見られます。これは、ヤマハやホンダのような万人受けするバイクでは物足りず、個性や機械としての荒々しさを求めていることが背景にあります。とくに旧車好きやカスタム好きの間では、昔のカワサキ車に魅了された経験が今に続いていることも少なくありません。

また、信者と言われる人たちは「カワサキ以外乗れない」と冗談めかして言うこともあります。これは、自虐と誇りの混ざったような表現で、多少の不具合やメンテナンスの手間すらも楽しみとして受け入れていることの表れです。

一方で、あまりにブランドに固執するあまり、他メーカーのバイクやライダーを見下すような言動が目立つ場面もあり、それが「信者」としてのマイナスイメージにつながることもあります。ただ、ほとんどのカワサキユーザーはそうした態度を取っているわけではありません。単にブランド愛が強いだけであり、独自のスタイルに誇りを持っているというのが本質です。

バイク市場におけるカワサキのシェアとは

バイク市場におけるカワサキのシェアは、全体から見ればホンダやヤマハに次ぐ規模となっており、国内市場においては「第3のメーカー」としてのポジションを確立しています。販売台数の面ではトップではないものの、そのブランド力とファン層の厚さが市場での存在感を支えています。

カワサキは、大型バイクに強みを持つメーカーとして知られており、ミドルクラスからリッタークラスにかけて多くの人気モデルを展開しています。とくにZ900RSやNinjaシリーズは、スタイルと性能の両面で高評価を得ており、販売台数以上に注目度の高いモデル群をそろえています。

また、近年ではアジア市場やヨーロッパ市場での展開にも力を入れており、グローバルに見た場合は日本国内よりも高いシェアを持つ地域も存在します。これにより、海外からのフィードバックを製品開発に活かすというグローバル戦略が進んでいる点も特筆すべきポイントです。

一方で、排気量の小さいモデルではホンダやスズキに比べるとラインナップが少なく、初心者向けの選択肢としてはやや物足りないという意見もあります。この部分が国内シェア拡大の課題と言えるでしょう。

いずれにしても、販売数では劣る場面があっても、熱心なファン層の存在とデザイン・性能面の独自性により、カワサキは市場の中で確かなポジションを保っています。

最強バイクと比較されるカワサキの立ち位置

カワサキは「最強バイク」として名前が挙がることの多いメーカーですが、その立ち位置は単なるスペック競争にとどまらない多面的な強みが背景にあります。特に、Z H2やNinja H2シリーズのようなスーパーチャージャー搭載車両は、その名の通り「最強」と称される性能を誇っています。

ただ、カワサキの評価が高いのは単に馬力や最高速だけではありません。むしろ、エンジニアリングに対する挑戦心、デザインの攻め方、そしてライダーの心を掴む作り込みといった、見えにくい部分が支持される大きな要因となっています。

他社にも「速さ」や「快適性」で優れたバイクは存在しますが、カワサキのバイクは「乗ること自体が冒険」であり、ある種のドラマ性が感じられると言われます。そのため、「スペックでは勝てるが、魂では敵わない」とまで評価する愛好者もいるほどです。

一方で、クセが強いという声もあります。独特の操作感や設計思想に戸惑うライダーもおり、「万人向けではない」と言われることもあります。ただし、そこに魅力を感じるライダーが多いことも事実です。

こうして見ると、カワサキは単に最強スペックのバイクを作るメーカーではなく、「バイクらしさ」を追求した先にある独自の立ち位置を築いていると言えます。

MEGURO K3やZ900RSの賛否両論とは?

MEGURO K3やZ900RSは、カワサキのクラシック志向モデルとして高い注目を集めていますが、そのデザインや価格帯、装備内容により賛否が分かれています。

まず、肯定的な評価としては、1970年代の名車を思わせる外観や、現代技術との融合による完成度の高さが挙げられます。Z900RSに関してはZ1のDNAを感じさせるスタイルに、多くのファンが懐かしさと新しさを感じており、所有する満足度も非常に高いです。MEGURO K3はさらにクラシック色が強く、ディテールへのこだわりが光ります。

しかし、こうした外観を評価する一方で、「価格が高すぎる」「スペックに対して割高」とする意見もあります。特にMEGURO K3に関しては、W800と基本構成が似ているにもかかわらず、装飾やブランド力で大きな価格差が生まれている点が指摘されています。

また、見た目がレトロすぎるという声もあり、特に若い層からは「オッサンくさい」「古臭い」と受け止められることも少なくありません。つまり、デザインが強烈に刺さるか、まったく受け入れられないかで評価が分かれる傾向にあります。

こうした賛否の背景には、「バイクに何を求めるか」が問われているとも言えるでしょう。走りよりも雰囲気や所有感を重視するなら、これらのモデルは非常に魅力的です。逆に、性能重視であれば、他にもっと安価で高性能な選択肢があると感じる人もいるでしょう。

ダサいと思われる理由はカスタム不足?

バイクが「ダサい」と見なされるとき、その原因の一つに「カスタム不足」が挙げられることがあります。とくにノーマルのままで乗るスタイルは、「個性がない」と感じられることがあるためです。

市販状態のまま乗っているバイクは、メーカーが万人向けに設計した仕様であり、それゆえに無難で特徴が見えにくい印象を与えることがあります。とくにバイク文化の中には「自分らしさを出す」という意識が根強く、マフラー、シート、フェンダー、ウインカーなどのカスタムを施しているバイクほど「カッコいい」と見なされる傾向があります。

一方で、ノーマルであることにはしっかりとしたメリットもあります。メーカーが最適なバランスで設計した状態であるため、安全性や乗り心地の面では非常に優れており、維持管理もしやすいです。実際、Z900RSのような完成度の高いモデルは、ノーマルのままで十分に美しいという評価も多く見られます。

このため、見た目だけで「カスタムしていない=ダサい」と断じてしまうのは早計です。むしろ、バイクをどう楽しむかはライダー次第であり、ノーマルを好むスタイルもまた一つの個性だと言えるでしょう。

前述の通り、カワサキ車は強い個性を持っているため、カスタム次第で見え方が大きく変わるモデルも少なくありません。カスタム不足がダサく見えるかどうかは、そのバイクの完成度や乗り手のセンスにも左右されるため、一概に評価するのは難しい問題です。

カワサキ バイク ダサいと言われる理由のまとめ

-

デザインがアニメ的・未来的で好みが分かれる

-

シャープなフロントフェイスがやりすぎと感じられることがある

-

ライムグリーンのカラーが派手すぎると敬遠されがち

-

Ninjaシリーズは若者向けという印象が強い

-

見た目重視の乗り手という偏見がつきやすい

-

SNSでの自己アピールがイメージに影響している

-

初心者が選ぶバイクというレッテルが貼られることがある

-

個性が強すぎて他メーカーと比較されやすい

-

カワサキ信者の存在がブランドに偏った印象を与える

-

Zシリーズのデザインは無骨でクセがあると捉えられることがある

-

カスタムされていないノーマル車両は地味に見えることがある

-

一部のユーザーの行動がモデル全体の印象を悪化させることがある

-

高性能でも見た目が地味だとダサいと評価されることがある

-

他メーカーよりもとっつきにくいイメージが初心者に与えられる

-

評価は主観が大きく、実際の性能や満足度とは別問題である

最後までお読みいただきありがとうございます。