<本記事にはプロモーションが含まれています>

「ヤマハ バイク マフラー 相性」と検索してこの記事にたどり着いたあなたは、きっと自分の愛車にぴったりのマフラーを見つけたいと思っているはずです。しかし、マフラーには種類もブランドも多く、音や性能、デザインに至るまで選ぶポイントが多くて悩ましいものです。

この記事では、ヤマハの特徴を理解したうえで、ヤマハ ワークス マフラーのように専用設計された製品の特性から、ヤマハ マフラー イメージに合うブランドの傾向までを丁寧に解説します。さらに、モリワキマフラーやカワサキ マフラー ビートといった、他社との相性や違いも比較しながら、あなたの選択をサポートしていきます。

マフラーを変えたら調子が悪くなった。なぜ?という疑問を持つ方への注意点や、バイク マフラー 爆音 メーカーの選び方、長くするとどうなる?という素朴な疑問にも触れていきます。

また、ホンダ 純正 マフラー メーカーとの比較を通じて、社外マフラーのメリットとデメリットも明確にし、有名なブランドは?という問いに対しては、選び方の基準も提示していきます。さらに、「なんでも 合う」ように見えるマフラーの本当のところや、雨水は入りますか?という保管時の不安も解消できるように情報を網羅しました。

ヤマハ乗りにとって、本当に相性の良いマフラーを見つけるための実践的なガイドとして、ぜひ最後までご覧ください。

-

ヤマハバイクに適したマフラーブランドの選び方

-

ワークスマフラーと市販マフラーの違い

-

音質や性能に合ったマフラー選定の注意点

-

他メーカー製マフラーとの相性や比較ポイント

ヤマハ バイク マフラー 相性を知る基礎知識

-

ヤマハ ワークス マフラーの特徴とは

-

ヤマハ マフラー イメージとブランド傾向

-

モリワキマフラーはヤマハに合う?

-

バイク マフラー 爆音 メーカーの選び方

-

ホンダ 純正 マフラー メーカーとの違い

-

マフラーを変えたら調子が悪くなった。なぜ?

ヤマハ ワークス マフラーの特徴とは

ヤマハのワークスマフラーは、レース仕様の開発現場から生まれた高性能な排気システムとして知られています。特に、MotoGPなどの世界選手権レベルで使用されるマフラーは、ヤマハの純正部門や提携企業によって開発されており、一般向けに販売される市販品とは大きく異なる性質を持ちます。

これらのワークスマフラーの特徴は、車種ごとに専用設計されている点にあります。例えば、エキパイの曲がり角度や長さ、材質、重量バランスまでがレース用に最適化されており、同じYZF-R1でも市販車とファクトリーマシンでは全く異なるマフラーが装着されています。こうした作り分けは、最高のパフォーマンスを追求するレース現場だからこそ実現できる技術です。

さらに、溶接の位置やブラケットの形状すらも車両に合わせて細かく調整されており、量産品とは思えないレベルの精密さがあります。つまり、ただ単に「ヤマハの純正品」とは呼べないほどの専用性と精度を持っているということです。

ただし、こうしたワークスマフラーは一般販売されておらず、個人が手に入れるのは非常に困難です。市販品であっても、似た設計思想を受け継いだ「レースレプリカ仕様」のマフラーであれば、ワークスの技術を感じることはできます。

ヤマハのワークスマフラーは、単なるパーツの一部ではなく、バイク全体の設計思想を体現する「性能を形にした技術」の結晶と言えるでしょう。

ヤマハ マフラー イメージとブランド傾向

ヤマハのバイクに合うマフラーというと、洗練されたデザインと実用性を両立した製品が多い印象を受ける方も多いのではないでしょうか。実際、ヤマハの車体は軽快なハンドリングと高回転域のパワー特性を重視しているため、マフラーにもそれに合ったセッティングが求められます。

その中で、ヤマハと相性が良いとされているのが「アクラポビッチ」や「OVER RACING」などのブランドです。これらのメーカーは、ヤマハのスポーティな走りを引き立てるためのマフラーを設計しており、素材や排気音、軽量化へのこだわりが見られます。

また、ヤマハには「走りの美学」を大切にするブランドイメージがあります。このため、マフラー選びにおいても、派手なデザインよりは、車体に自然に溶け込むスマートなスタイルが好まれる傾向にあります。特に、過度に爆音になるような製品よりも、静かで心地よい音を奏でるものが支持されがちです。

ただし、ブランドによってはヤマハのキャラクターに合わない場合もあります。例えば、レーシーすぎるデザインや、重厚すぎる排気音は、車体とのバランスを損なう可能性があるため、注意が必要です。

このように、ヤマハのマフラー選びは、見た目の派手さではなく「調和」と「性能」を重視した選択が求められます。

モリワキマフラーはヤマハに合う?

モリワキマフラーといえば、ホンダとの結びつきが強いブランドとして知られています。実際、モリワキは長年にわたってホンダのバイクとともにレース活動を行い、そのイメージが定着しています。しかし、これはヤマハ車には向かないという意味ではありません。

モリワキの製品は、構造的には高い汎用性を持っており、パフォーマンス向上を目的とした設計がなされています。特に4ストローク車向けのマフラーは、排気効率と音質のバランスが非常に優れており、ヤマハのような高回転型エンジンに対しても十分なポテンシャルを発揮できます。

一方で、モリワキのマフラーは、見た目や音の面でホンダ車を想定して設計されていることが多く、ヤマハの車体デザインと完全にマッチするかどうかは事前に確認する必要があります。音質も低音寄りで太く響くため、ヤマハの軽快なキャラクターと合うかどうかは個人の好みによる部分が大きいです。

このため、モリワキをヤマハに装着する場合は、外観や音に強いこだわりがある場合よりも、性能重視で選ぶ方に向いているといえるでしょう。機能面では申し分ないものの、ブランドイメージとの調和を意識することが重要です。

バイク マフラー 爆音 メーカーの選び方

バイクのマフラーを選ぶ際に「爆音」を重視するライダーも少なくありません。重低音で迫力のあるサウンドは、多くのライダーにとって魅力的に映るでしょう。しかし、単に音が大きいという理由だけでマフラーを選ぶのは危険です。

まず、爆音系マフラーの多くは、音量規制に適合しない可能性があります。特に近年の騒音規制は厳しく、JMCAやEマークといった認証がないものは、検挙対象になるおそれがあります。また、夜間や住宅街ではトラブルの原因になることもあり、社会的なマナーも問われるポイントです。

それでも、音にこだわるのであれば、規制に適合した上で迫力のあるサウンドを出すメーカーを選ぶことが重要です。例えば「BEET」や「スーパートラップ」などは、しっかりと音質調整が施されており、爆音でも上品な響きを持っています。ディフューザーの枚数で音量調節が可能なタイプであれば、場所に応じて音をコントロールすることもできます。

一方で、爆音を求めすぎると、逆にトルクが落ちる場合があります。抜けが良すぎるマフラーは、低回転でのパワー不足を招くことがあり、街乗りでは扱いづらくなるかもしれません。

このように、爆音系マフラーを選ぶ際には、音だけでなく、性能、法規制、周囲との関係性まで総合的に考慮する必要があります。

ホンダ 純正 マフラー メーカーとの違い

バイク用マフラーを選ぶ際、多くの方が「純正」と「社外製」の違いを気にされると思います。特にホンダの純正マフラーと、ヤマハや他メーカー用の社外マフラーとを比較したとき、それぞれに明確な違いがあります。

まずホンダの純正マフラーには、信頼性と耐久性が重視されているという特徴があります。長年の技術の蓄積により、エンジンとのマッチングは非常に高く、ノーメンテナンスで10万km以上走行できる設計も珍しくありません。また、ホンダの純正マフラーはエミッション(排気ガス)対策にも優れており、触媒や遮音性能が非常に高いことでも知られています。

一方、社外マフラーはメーカーによってコンセプトが異なりますが、多くはパフォーマンスや音質、見た目の変化に重点が置かれています。例えばヤマハのバイクに使われることの多いアクラポビッチやOVERのマフラーは、軽量化やパワーカーブの改善を目指した設計がなされていますが、その分、車検対応や耐久性の面では純正品に劣ることもあります。

また、ホンダは無限やモリワキといった関連性の強いブランドを通じて、高性能マフラーの提供も行っており、これらは半純正とも言える位置づけで選ばれることがあります。これにより、品質の確保とチューニングの自由度を両立させることが可能となっています。

このように、ホンダの純正マフラーは「安心して長く使える装備」として設計されているのに対し、ヤマハを含む他メーカーの社外マフラーは「自分らしさや性能変化を楽しむ装備」としての側面が強い傾向があります。目的に合わせて、どちらを選ぶかを考えることが大切です。

マフラーを変えたら調子が悪くなった。なぜ?

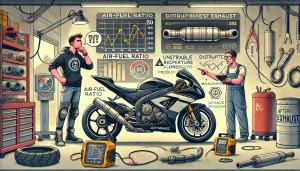

マフラーを社外品に交換したあと、バイクの調子が悪くなったと感じる人は少なくありません。実はこれは、決して珍しい現象ではなく、マフラー交換にともなう「空燃比の変化」や「排気効率の乱れ」が主な原因です。

バイクのエンジンは、吸気・燃焼・排気のバランスで成り立っています。純正マフラーは、そのバランスを崩さないように設計されていますが、社外マフラーに交換することで排気の流れが大きく変わってしまいます。これにより、エンジンの内部で理想的な燃焼が行われなくなり、加速が悪くなったり、アイドリングが不安定になったりするのです。

例えば、抜けの良すぎるマフラーに交換した場合、エンジンから排気ガスがスムーズに出てしまうため、混合気が薄くなりすぎてしまう傾向があります。これを放っておくと、アフターファイヤー(排気口での爆発音)が起きたり、最悪の場合エンジンが焼き付くリスクもあります。

こうした問題を防ぐには、キャブレター車であればジェット類の調整(キャブセッティング)、インジェクション車であればECUの書き換えやサブコンの導入が必要になります。特に近年のインジェクション車では、燃調制御が精密に行われているため、社外マフラーとの相性が悪いまま使い続けると故障の原因になります。

さらに、注意すべき点として「排気干渉」も挙げられます。マフラーの構造がエンジンの気筒バランスに合っていないと、逆流や排圧の偏りが発生し、かえってパフォーマンスが落ちてしまうことがあるのです。

このように、マフラー交換は見た目や音の変化以上に、エンジン全体のバランス調整が重要となります。単純な部品交換のように思えても、実際は高度なメカニカルチューニングの一部であるという認識が必要です。

ヤマハ バイク マフラー 相性で選ぶおすすめ

-

有名なブランドは?選び方のポイント

-

カワサキ マフラー おすすめとの違い

-

カワサキ マフラー ビートはどうか

-

マフラーを長くするとどうなる?

-

バイクのマフラーに雨水は入りますか?

-

なんでも 合うマフラーは本当にある?

- ヤマハ バイク マフラー 相性を理解するためのまとめ

有名なブランドは?選び方のポイント

マフラー選びを考える際、まず目にするのが「有名ブランド」の存在です。確かに、信頼性や品質が確保されている点では、ネームバリューのあるメーカーに安心感を感じる方も多いでしょう。しかし、単に知名度だけで選ぶのではなく、自分のバイクとの相性や用途を考慮した選び方が重要です。

例えば「ヨシムラ」はスズキとのつながりが深く、スポーツ走行を意識した高性能モデルが多いことで知られています。一方「モリワキ」はホンダとの関係が強く、耐久性や設計バランスの良さで定評があります。さらに「アクラポビッチ」は欧州発の高性能志向ブランドで、サーキット走行や大型バイクでの使用を前提とした設計になっていることが多いです。

有名ブランドだからといって、すべての車種にベストな結果をもたらすわけではありません。マフラーには「見た目の好み」「音の好み」「パフォーマンス」「価格」「車検対応可否」など、複数の評価軸があります。たとえば音が重視されるストリート派であればBEETやSP忠男が候補になりますし、静かで扱いやすい音を求めるのであればアールズギアやOVERなども検討に値します。

また、同じブランドでも「フルエキゾースト」か「スリップオン」かによって性能や価格が大きく異なります。見た目だけで選ぶと、「性能が思っていたほどでない」「音が大きすぎる」といった後悔につながることもあります。

このように、ブランドの知名度は判断材料のひとつに過ぎません。自分のバイクとの相性、使い方、重視するポイントを明確にした上で選ぶことが、失敗しないマフラー選びのコツです。

カワサキ マフラー おすすめとの違い

ヤマハとカワサキ、それぞれに合うマフラーブランドには明確な違いがあります。バイクメーカーごとにエンジン特性やデザインの思想が異なるため、マフラーもそれに合わせて選ぶ必要があります。

カワサキにおすすめされる代表的なマフラーブランドには「BEET」や「NOJIMA」「トリックスター」などがあります。これらのメーカーは、カワサキの中〜高回転域のパワー感や、重厚な音質を引き立てるような設計がなされており、特にZ系やNinja系といったスポーツモデルに装着されることが多いです。レース活動との関わりも深く、実績に裏打ちされたブランドとしての信頼感もあります。

一方、ヤマハの場合は、「アクラポビッチ」や「OVER RACING」など、軽快さと高回転の伸びを意識したブランドが好まれます。車体が比較的スリムで、旋回性能を重視するヤマハ車に対して、マフラーも軽量かつシャープな音を奏でる傾向があります。

このように、見た目が似ていても設計思想が異なるため、ブランドをそのまま他メーカーに流用すると、性能が活かせなかったり、車体バランスが崩れたりすることがあります。カワサキに合うマフラーとヤマハに合うマフラーは、見えない部分での最適化が異なるという点に注意すべきです。

そのため、他社のおすすめブランドが必ずしも自分のバイクに合うとは限りません。バイクメーカーごとの相性と、自分の乗り方のスタイルを照らし合わせたうえで、マフラー選びを行いましょう。

カワサキ マフラー ビートはどうか

BEET(ビート)は、カワサキとの強い結びつきを持つマフラーブランドのひとつです。特にカワサキのスポーツモデルや旧車においては、BEETのマフラーを装着している姿をよく見かけます。

BEETの特徴は、エンジン特性に合わせたチューニングが施されている点にあります。トルクの出方が力強く、特に中回転から高回転への伸びがスムーズです。また、音質に関しても、他のマフラーブランドに比べて「重低音」が特徴的で、いわゆる“カワサキサウンド”を演出するのに最適な選択肢といえます。

このブランドが評価されているもうひとつの理由は、レース実績です。BEETは長年にわたりカワサキのレースチームにパーツ供給を行っており、そのノウハウが市販モデルにもフィードバックされています。そのため、見た目や音だけでなく、実際の走行性能においても高い評価を得ています。

ただし、音量に関してはやや大きめの設計になっているモデルもあり、地域によっては騒音トラブルに繋がる可能性もあります。購入時にはJMCA認定や車検対応かどうかを必ず確認しましょう。

カワサキユーザーで、ビジュアルも性能もこだわりたい方にとって、BEETのマフラーは検討すべき価値のある製品です。

マフラーを長くするとどうなる?

マフラーの長さを変えることは、バイクの性能や音質に意外なほど大きな影響を与えます。中でも、マフラーを「長く」することで得られる変化には一定の傾向があります。

一般的に、マフラーが長くなると排気の流れが抑えられ、音質は低音寄りになります。これは、排気ガスがパイプ内を通る距離が伸びることで、排気音が拡散・減衰しやすくなるからです。その結果、落ち着いた重低音が響くようになり、静音性を求める方には好まれる傾向があります。

一方で、パフォーマンス面では注意が必要です。排気抵抗が大きくなりすぎると、エンジンのレスポンスが鈍くなったり、高回転の伸びが悪くなることもあります。特にスポーツ走行を目的とする場合、必要以上にマフラーが長いと、加速性能に悪影響が出ることもあるため、単に音だけで判断するのはリスクが高いです。

また、見た目のバランスも重要です。マフラーが長すぎると、車体全体のシルエットが崩れてしまい、スタイリングに影響が出ることがあります。

このように、マフラーを長くすることで得られる静音性や重厚な音の魅力はありますが、性能や外観とのバランスを見極めることが必要です。設計意図に基づいた長さのマフラーを選ぶことが、失敗しないポイントと言えるでしょう。

バイクのマフラーに雨水は入りますか?

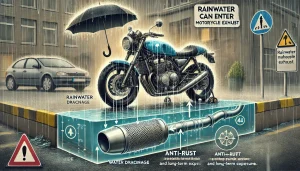

バイクを屋外に停めていると、「雨水がマフラーに入ってしまうのでは」と心配になる方もいるかもしれません。しかし、結論から言えば、通常の雨程度であれば問題はありません。

その理由の一つは、マフラー構造そのものにあります。ほとんどのバイク用マフラーには「水抜き穴」が設けられており、内部に入った少量の水は自然に排出される仕組みになっています。また、エンジンがかかっているときには、排気ガスが勢いよく流れ出ているため、雨水が逆流して入るような状況にはまずなりません。

ただし、注意が必要なのは長期間バイクを動かさず、なおかつマフラーが完全に下を向いているような駐車状態です。このようなケースでは、内部に水が溜まりやすくなり、錆の原因になる可能性があります。特に鉄製のマフラーの場合、防錆処理が不十分だと腐食が進行することもあります。

こうしたリスクを回避するには、雨ざらしにしないことが最善です。カバーをかけたり、少し傾けて駐車するなどして、水がたまりにくい状態を保つ工夫が有効です。もしマフラーに水が入ってしまった場合でも、エンジンをしばらくかけておけば蒸発しますので、大きな心配はいりません。

なんでも 合うマフラーは本当にある?

多くのライダーが抱く疑問のひとつに、「どのバイクにも合う万能なマフラーはあるのか?」というものがあります。結論から言えば、すべてのバイクに完璧に合う“万能マフラー”は存在しません。

なぜなら、バイクごとにエンジン特性や排気量、フレーム構造、搭載位置などが異なっており、それぞれに最適なマフラー形状や性能が求められるからです。例えば、同じ400ccクラスでも、ネイキッドバイクとスーパースポーツでは求められる排気特性が大きく異なります。

中には「幅広い車種に対応」とうたう汎用マフラーもありますが、こうした製品はどちらかというと「最低限の取り付けができる」ことを指している場合が多く、性能面での最適化がなされているわけではありません。

また、音の好みや見た目のフィット感も車種や個人の好みによって違います。そのため、「このマフラーなら間違いない」というブランドがあっても、自分のバイクや使い方に合っていなければ、満足のいく結果にはならない可能性があります。

結局のところ、マフラー選びは「何にでも合う」ではなく、「自分のバイクに合わせて選ぶ」が正しいスタンスです。万能性を求めるよりも、自分の車種に合わせて最適な選択をすることが、満足のいくカスタムへの近道と言えるでしょう。

ヤマハ バイク マフラー 相性を理解するためのまとめ

-

ヤマハのワークスマフラーは専用設計で市販品とは構造が異なる

-

市販マフラーではアクラポビッチやOVERがヤマハと高い親和性を持つ

-

ヤマハ車は高回転型エンジンに合った軽量で抜けの良いマフラーが向いている

-

モリワキマフラーは性能面では合うが見た目や音の相性は事前確認が必要

-

派手な音よりも自然で上品なサウンドがヤマハ車には調和しやすい

-

爆音マフラーは性能や法規制とのバランスを見て選ぶべき

-

BEETやスーパートラップは爆音系でも音質にこだわった設計が多い

-

ホンダ純正マフラーは耐久性重視でカスタム性とは方向性が異なる

-

社外マフラーは性能や音質の変化を楽しむためのパーツとして使われる

-

マフラー交換で調子が悪くなるのは空燃比や排気効率の変化が原因

-

キャブやインジェクションのセッティング調整が必要な場合がある

-

有名ブランドでも車種や用途に合っていなければ意味がない

-

カワサキ車とヤマハ車では推奨マフラーが異なり設計思想も違う

-

BEETはカワサキ向けに特化した設計と音質でファンが多い

-

汎用マフラーはどの車種にも合うわけではなく最適化が必要

最後までお読みいただきありがとうございます。