<本記事にはプロモーションが含まれています>

「ヤマハ バイク ダサい」と検索したあなたは、ネット上の評判や口コミを見て、ヤマハのバイクにどこか違和感を感じているのかもしれません。「ヤマハ 嫌い」「デザイン ひどい」といった辛口の意見も散見される中で、本当にそうなのか疑問を抱いた方も多いでしょう。

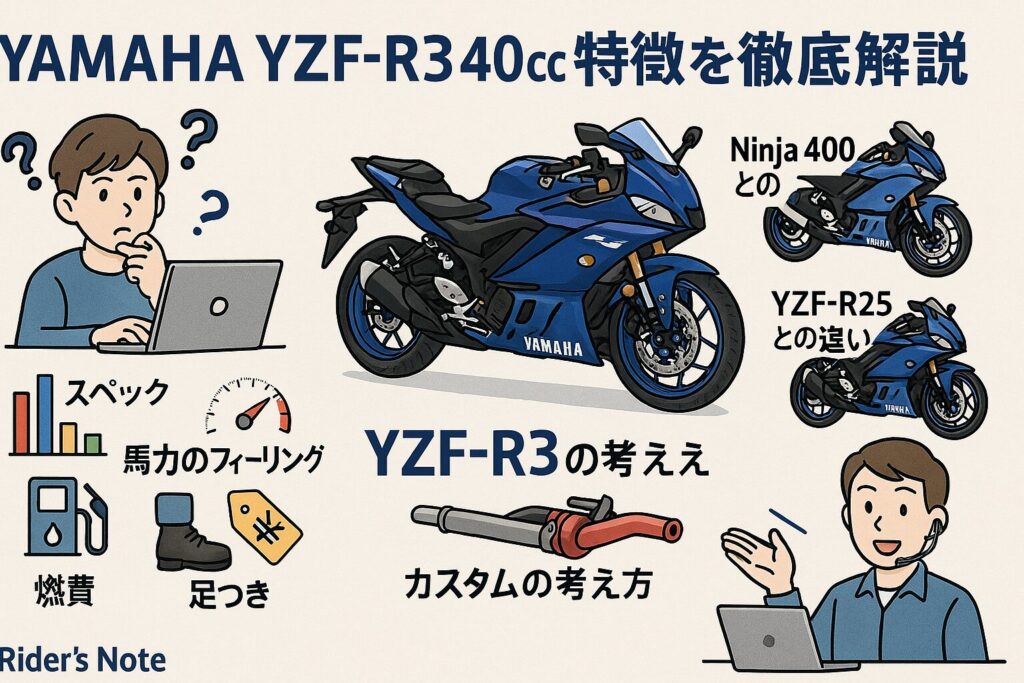

本記事では、ヤマハバイクに関するデザイン面の評価や、「MT25 ダサい」「XSR900GP ダサい」といった声の背景にある理由を丁寧に解説していきます。あわせて、「一番売れたバイクは何?」「1番速いバイクは何?」といった人気や性能面での比較も行い、見た目以外の視点からもヤマハ車の魅力を掘り下げます。

単に「ダサい」と切り捨てる前に、ヤマハがなぜそうしたデザインを選んだのか、そして本当の評価はどこにあるのかを客観的に知ることができる構成になっています。あなた自身が納得のいくバイク選びをするための参考になれば幸いです。

-

ヤマハバイクがダサいと感じられる理由や背景

-

モデルごとのデザイン評価の違い

-

他メーカーとのデザイン方針の比較

-

デザイン以外の性能や満足度の実態

ヤマハ バイク ダサいは本当?評判を調査

-

ヤマハ 嫌いと言われる理由とは

-

デザイン ひどいという声の実態

-

MT25 ダサいと感じる理由とは

-

XSR900GP ダサいという評価の背景

-

ライバル車とのデザイン比較

ヤマハ 嫌いと言われる理由とは

ヤマハのバイクが「嫌い」と言われる背景には、主にデザイン面や独自のブランド戦略が関係しているようです。ヤマハは他メーカーとは異なるスタイリングを追求しており、その「尖った個性」が好みに合わないと感じるユーザーも少なくありません。

このように言うと誤解されやすいのですが、ヤマハが嫌われているというよりも、「一部のライダーに合わない」と表現したほうが正確でしょう。例えば、カワサキやホンダが比較的万人受けするデザインを採用しているのに対し、ヤマハはコンセプトの段階から明確にターゲットを絞った製品開発をしています。この姿勢が、「好みが分かれる」という評価につながっているのです。

また、車種によってはデザインの変化が激しく、「前の方が良かった」という声が出ることもあります。モデルチェンジのたびに見た目が大きく変わることに戸惑うユーザーもおり、これが「ヤマハはちょっと…」という感想につながっている場合もあります。

さらに、乗り味やエンジン特性も他メーカーと一線を画しています。ヤマハはフィーリング重視のエンジン設計を行っており、それが「合う・合わない」を分ける要因になっています。操作性や乗り心地に対しても評価が分かれやすく、他メーカーに慣れているライダーからすれば「扱いにくい」と感じることもあるでしょう。

つまり、「ヤマハが嫌い」と言われるのは、万人向けではなく、あえて個性を前面に出したブランド戦略の副作用とも言えるのです。この点を理解して選ぶことで、ヤマハバイクの真価を楽しめるのではないでしょうか。

デザイン ひどいという声の実態

ヤマハのバイクに対して「デザインがひどい」といった声が出る背景には、いくつかの傾向が存在しています。特にインターネット上では、ヤマハの一部モデルに対して辛辣なコメントが見受けられることがありますが、その多くは見た目の「好み」によるものです。

実際、「ひどい」と言われる対象となるのは、奇抜で未来的なデザインや、一般的なバイクのフォルムから外れた形状を持つモデルが中心です。ヤマハは近年、MTシリーズやXSRシリーズなどで独自のスタイリングを強調しており、特にフロントマスクのデザインに賛否が分かれる傾向があります。

例えば、ヘッドライトの配置が左右非対称だったり、極端にコンパクトな顔つきだったりすると、「どこかロボットみたいで好みじゃない」という声が上がるのも無理はありません。こうしたデザインは、近未来的で新しい感性を取り入れている一方で、保守的なデザインを好むライダーには受け入れがたい部分があるのです。

一方で、これらの評価は必ずしも全体の意見ではなく、個人の感性に基づくものです。むしろ同じデザインに対して「かっこいい」「個性的で好き」と評価する声も多くあります。つまり、ひどいという印象は一部の感想に過ぎず、必ずしも全体の評価とは一致しません。

バイクのデザインは、性能と同じくらいユーザーの心を動かす要素ですが、それが主観に強く左右されるものである以上、どのモデルにも一定数の否定的な声が出るのは避けられません。大切なのは、そうした声の背景にある価値観を理解し、自分に合うかどうかを見極めることです。

MT25 ダサいと感じる理由とは

MT-25に対して「ダサい」と感じる人が一定数存在する理由には、デザインの方向性が大きく関係しています。このモデルはヤマハの「ダークサイド・オブ・ジャパン」というコンセプトに沿って設計されており、未来的で攻撃的なスタイリングが特徴です。しかし、それが万人に受け入れられるとは限りません。

特に、2020年以降の新型モデルに見られるフロントマスクの変化は賛否を呼んでいます。以前の丸目デザインから、鋭く尖ったLEDライトに切り替わったことで、「昔ながらのネイキッドが好きな人」からは違和感を持たれることがあるのです。顔つきが昆虫やロボットのようだという声もあり、そこから「ダサい」と評価されるケースが見受けられます。

また、カラーリングにも理由があります。派手な色使いやポップなデザインは若者向けに作られている反面、シックで落ち着いた雰囲気を求めるユーザーには「安っぽく見える」と感じられることもあります。このような点が、全体としてMT-25の印象を「洗練されていない」と判断される要因になるのです。

ただし、MT-25の評価はデザインだけで決まるものではありません。実際にはハンドリングやエンジン性能に対する満足度が高く、初心者から中級者まで幅広く支持されています。つまり、外見での評価はあくまで一面にすぎず、性能や価格とのバランスを考えれば、非常に魅力的なバイクであることは間違いありません。

XSR900GP ダサいという評価の背景

XSR900GPが「ダサい」と一部で言われてしまう背景には、レトロとモダンの融合に対する違和感があるようです。ヤマハはこのモデルに、80年代のレーサーレプリカを彷彿とさせるスタイルを盛り込んでいます。しかし、それが現在のスタイリングトレンドと必ずしも一致していないため、「古臭い」「ちぐはぐな印象」と感じるユーザーもいるのです。

一方で、バイクデザインにおいて「懐かしさ」や「クラシカルさ」は一定の需要があります。それでもXSR900GPは、フルカウルのデザインが現代のストリートファイターとは異なる印象を与えやすく、「スタイルの方向性が中途半端」と受け取られることもあります。

特にフロントカウルとタンクまわりのデザインが、「機能美よりも装飾が先行している」と感じる声もあります。このように、デザインの文脈がわかりにくいと、見る人によっては「意図がわからない」「なんだか惜しい」といった評価につながってしまうのです。

しかし、XSR900GPはあえてレトロ感を前面に押し出し、懐かしさと現代性能を融合させたモデルです。単に「ダサい」と切り捨ててしまうのではなく、ヤマハが提案するデザインの意図を知ることで、その魅力がより理解しやすくなります。

ライバル車とのデザイン比較

ヤマハのバイクはよく「個性的」と表現されますが、それはライバルメーカーとのデザイン戦略の違いによるものです。ここでは、カワサキやホンダといった同クラスの車種と比較することで、ヤマハのデザインがどう評価されやすいのかを見ていきます。

まず、カワサキのZシリーズは「スガオミデザイン」と呼ばれる鋭角的で攻撃的なスタイルを採用しています。特にZ250は、フロントからサイドにかけてシャープなラインが特徴で、「戦闘的」「男らしい」といった印象を与えます。こうしたデザインは、見た瞬間のインパクトを重視する層に支持されており、「カッコよさ」をストレートに表現しています。

一方、ヤマハのMT-25やXSRシリーズは、曲線と直線を組み合わせた滑らかなフォルムが中心です。MT-25は「都会的な機能美」を目指して設計されており、実用性と個性のバランスをとる形で仕上げられています。しかし、この「控えめで洗練された印象」が、「迫力が足りない」「物足りない」と見なされることもあります。

ホンダはさらに穏やかなデザインを好む傾向があり、CBシリーズのように保守的で安定感のある見た目が多く見られます。そのため、ライダーから「安心感がある」「奇をてらわない」と評価されることが多いです。逆に言えば、変化を求めるユーザーからは「無難すぎる」と思われることもあります。

このように、各社のデザインには明確な個性が存在し、それぞれの良さがあります。ヤマハが評価されにくい場合、それは他社との比較による「期待のズレ」であることも多いのです。つまり、どのメーカーが優れているかではなく、自分の感性や用途に合ったデザインを選ぶことが、最も満足度の高い選択につながるのではないでしょうか。

ヤマハ バイク ダサい?誤解と事実を解説

-

ヤマハのデザイン哲学を知る

-

ユーザー満足度と実際の声

-

一番売れたバイクは何?から見る人気傾向

-

1番速いバイクは何?性能で比較

-

カスタムで変わる印象と評価

-

初心者に選ばれる理由と誤解

- ヤマハ バイク ダサいは本当か?全体の傾向と評価まとめ

ヤマハのデザイン哲学を知る

ヤマハのバイクデザインは、単なる見た目の美しさを超えた「哲学」によって成り立っています。これは「デザインのヤマハ」とまで称されるほど、世界的にも高い評価を受けているポイントです。

まず特筆すべきは、ヤマハが重視する「人機官能」という考え方です。これは、人と機械の間にある感性や快適性を、いかにデザインに落とし込むかという発想です。たとえば、タンクの形状ひとつとっても、ただ容量を満たすだけではなく、ライダーの太ももとの接触面まで計算され、美しさと実用性を両立するように設計されています。

また、ヤマハは「ダークサイド・オブ・ジャパン」という独自のコンセプトを打ち出しています。これは、現代的で挑戦的なデザインを押し出すシリーズに採用されており、MT-25やMT-03などに反映されています。都会的でアグレッシブな見た目を追求したこのシリーズは、伝統的なバイクイメージを覆す意図があります。

ただし、すべてのユーザーがその方向性を好むとは限りません。クラシカルなデザインや保守的な外観を好む層からは、「奇抜すぎる」「馴染みがない」といった反応も出ることがあります。これには、ヤマハが挑戦を恐れず、トレンドよりも個性を重視するブランドであるという側面が表れています。

このように、ヤマハのデザインは単なる好みの問題ではなく、設計思想そのものが他社と一線を画しています。ユーザーがその背景にある意図を理解することで、デザインへの見方は大きく変わってくるかもしれません。

ユーザー満足度と実際の声

ヤマハのバイクに関しては、デザインの好き嫌いはあるものの、総合的なユーザー満足度は非常に高い傾向があります。特に、コストパフォーマンスや扱いやすさ、走行性能に対する評価は安定しており、多くのライダーが好意的な意見を寄せています。

例えば、MT-25やMT-03といった中型モデルは、取り回しの良さとパワーのバランスが優れており、初心者からベテランまで幅広く支持されています。レビューを見ても「街乗りにちょうどいい」「高速でも安定感がある」といった声が目立ちます。また、価格帯も抑えられていることから、「初めてのバイクとして選びやすい」という点も満足度の一因となっています。

一方で、気になるポイントとしては「積載性の低さ」や「長距離走行での快適性」に関する声もあります。これはネイキッドバイクに共通する課題であり、ヤマハに限った話ではありませんが、ユーザーの使い方によってはデメリットと感じられる部分です。

また、故障や不具合に関する意見も時折見られますが、これは定期的なメンテナンスを怠った場合や、極端なカスタマイズを行った場合に起こりやすい事例です。実際、基本的な整備を守っていれば、ヤマハのバイクは高い耐久性を発揮します。

このように、実際のユーザーの声から読み取れるのは「細かい不満はあるが、全体としては非常に満足度が高い」という事実です。見た目や乗り味に個性はあるものの、それを理解した上で購入することで、より良いオーナー体験につながるでしょう。

一番売れたバイクは何?から見る人気傾向

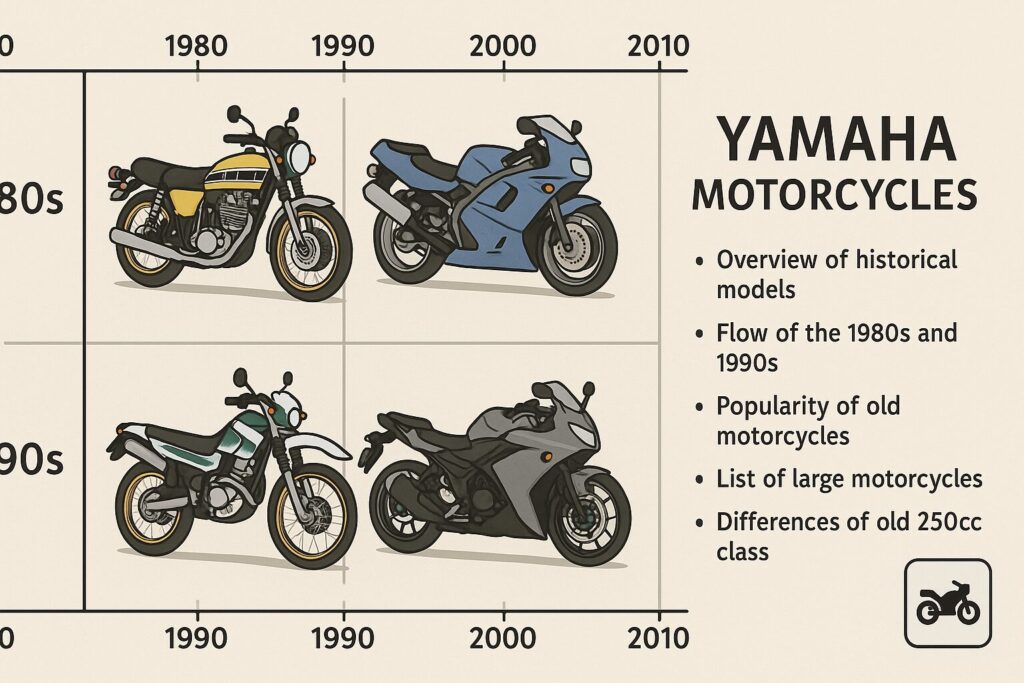

バイクの人気は時代によって大きく変化しますが、「一番売れたバイクは何か?」という問いからは、ライダーたちがどんな要素を重視しているのかが見えてきます。

長年、日本国内で販売台数のトップを維持していたのは、ホンダの「スーパーカブ」シリーズです。累計生産台数は全世界で1億台を超えており、これは単なる販売記録ではなく、信頼性・経済性・実用性の三拍子がそろったモデルへの圧倒的な支持の証でもあります。

こうした実績から見えてくるのは、「多くの人に選ばれるバイク=高性能なスポーツモデル」というわけではないということです。むしろ、日常での使いやすさ、維持費の安さ、そして安心感といった、生活に密着した視点が人気を左右しているのです。

一方、ヤマハにもロングセラーとして「マジェスティ」や「セロー250」など、多くのライダーに支持されてきたモデルがあります。これらのバイクは、単に速いだけではなく、「どこでも行ける」「ずっと乗っていられる」といった信頼感が人気の理由になっています。

現在の市場では、MT-25やXSRシリーズなどが注目されていますが、これも単なるスペック勝負ではなく、「デザイン性」「扱いやすさ」「カスタムの自由度」といった複合的な魅力が選ばれる理由になっています。

つまり、販売実績から見ると、バイクの人気はトータルバランスで決まることが多いとわかります。見た目や性能だけでなく、維持費や快適性など、長く付き合えるかどうかも人気を左右する重要な要素なのです。

1番速いバイクは何?性能で比較

バイクにおける「速さ」は、多くのライダーにとって特別な魅力を持っています。しかし、「1番速いバイクは何か?」という質問には、単純な答えを出すことはできません。なぜなら、速さには直線スピードだけでなく、加速性能やコーナリング性能など、さまざまな側面があるからです。

現在、公道走行可能な市販車の中で「世界最速」として語られることが多いのは、カワサキの「Ninja H2R」です。最高速度は時速400km以上にも達し、その加速性能は文字通り異次元です。ただし、H2Rは一般道での走行ができないレース仕様であるため、日常的な視点での「速さ」とは少し異なります。

市販車の中では、スズキの「隼(ハヤブサ)」やヤマハの「YZF-R1」が非常に高い評価を受けています。YZF-R1は、MotoGPマシンのDNAを受け継いだスーパースポーツモデルで、高回転域の爆発的な加速と、鋭いコーナリング性能を併せ持っています。

一方で、「街乗りでも快適かつ速さを体感できるバイク」という視点では、MTシリーズやXSRシリーズのようなミドルクラスモデルにも魅力があります。最高速では劣るものの、軽量ボディによる加速感や、低速域からのレスポンスの良さが光ります。

このように、速さを求める場合でも、自分がどんな走りをしたいのかによって最適なバイクは異なります。最高速を追求するのか、日常の中でスムーズに加速できることを重視するのか。それぞれの視点からバイクを比較していくことで、より満足度の高い選択ができるでしょう。

カスタムで変わる印象と評価

バイクの印象は、カスタムによって驚くほど変わります。特にヤマハのモデルはカスタマイズ性が高く、自分のスタイルに合わせて外観や乗り味を大きく変えることが可能です。

たとえば、MT-25ではアフターマーケット製のマフラーを装着することで、排気音が低音になり、より迫力ある見た目とサウンドを楽しめます。さらに、フロントスクリーンやバーエンドミラーなどを交換することで、スポーティな印象やレトロ調への変化も演出できます。

このようなカスタムの楽しみは、見た目の印象だけでなく、周囲からの評価にも影響を与えます。「純正はイマイチだけど、カスタムすると一気にかっこよくなる」と感じる人も多く、実際にSNSなどでは、個性あふれるカスタムバイクが注目を集めています。

ただし、カスタムには注意も必要です。過度な改造は法的な問題に発展することもありますし、車体バランスを崩してしまえば走行性能が落ちることもあります。そのため、見た目だけでなく、安全性や機能性をしっかり考慮することが大切です。

これを理解した上でカスタムを進めれば、バイクは「自分だけの1台」へと変貌します。評価の幅が広がるのも、こうした自由度の高さに魅力があるからこそと言えるでしょう。

初心者に選ばれる理由と誤解

ヤマハの中型バイク、特にMT-25やMT-03は「初心者におすすめ」と言われることが多いですが、それには明確な理由があります。第一に、車体が軽くて取り回しがしやすく、エンジンの特性も扱いやすいからです。

特に市街地や狭い道では、この軽快さが大きなアドバンテージになります。また、車高も極端に高くないため、足つきが良く、不安なく乗り出せるという安心感もポイントです。さらに、価格帯も比較的リーズナブルで、初めてのバイクとしては手が届きやすい存在です。

一方で、誤解されやすいのが「初心者向け=性能が低い」というイメージです。実際には、MTシリーズは上級者にも評価されており、走行性能やカスタムの自由度も申し分ありません。「乗りやすい」と「物足りない」は別の話であり、この誤解によって選択肢から外されてしまうのはもったいない話です。

つまり、ヤマハの中型バイクは、初心者だけでなく経験者にとっても十分に満足できるバイクです。むしろ「扱いやすさと楽しさのバランスが取れている」と評価されることが多く、長く乗り続けられるモデルだと言えるでしょう。

ヤマハ バイク ダサいは本当か?全体の傾向と評価まとめ

-

ヤマハは独自のデザイン路線を貫いており好みが分かれる

-

一部のライダーには尖ったデザインが合わないと感じられている

-

モデルごとのデザイン変更が激しく違和感を持たれることもある

-

「嫌い」と言われる理由は性能ではなく見た目や個性の強さに起因する

-

MT-25は近未来的な顔つきが好みを分けている

-

カラーリングの派手さが安っぽく見えるという声もある

-

XSR900GPはレトロとモダンの融合が評価を分ける要素になっている

-

ライバル車と比べると控えめなデザインが「地味」と捉えられることがある

-

「ひどい」とされるデザインも一部では「個性的」として好評

-

ヤマハは人機官能など独自のデザイン哲学に基づいて設計している

-

外見よりも走行性能や実用性を評価するユーザーが多い

-

初心者に選ばれやすいが誤解されやすい一面もある

-

カスタムによって印象が大きく変わり評価も向上する

-

一番売れたバイクは実用性重視でありデザインだけが全てではない

-

速さやスペックでは高評価を得ているモデルも多い

最後までお読みいただきありがとうございます。