この記事にはプロモーションが含まれています。

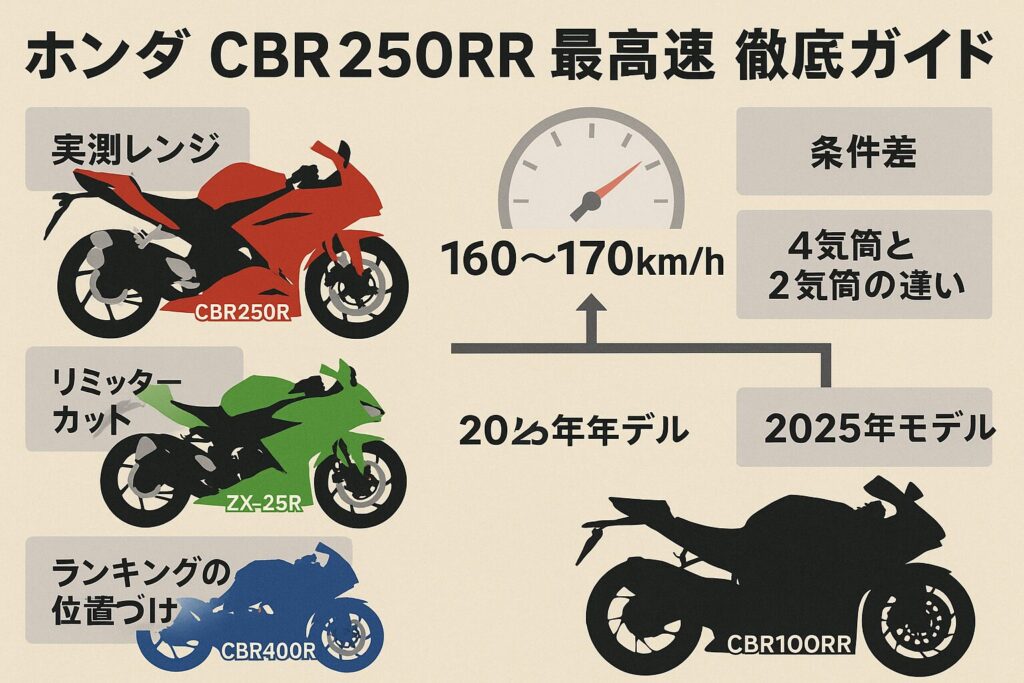

ホンダ CBR250RR 最高速について詳しく知りたい方に向けて、実測データや条件による差、そしてライバル車との比較までを徹底解説します。リミッターカットの影響や、高速走行で「きつい」と感じる場面の実際、CBR400R 最高速や250cc 最高速ランキングでの位置づけ、さらに4気筒モデルとの違いや2025年モデルでの改良点、ZX25R 最高速との関係性にも触れます。また、CBR250RR 2025年モデルの馬力や、CBR250RRのライバル車、さらにはCBR1000RRRの最高速といった上位モデルの比較も交え、購入検討やチューニングの判断に役立つ情報を丁寧にまとめました。

-

実測の最高速レンジと伸びの条件が分かる

-

2025年モデルの変更点と馬力の目安が分かる

-

ZX-25RやR25、CBR400Rとの比較軸が分かる

-

公道とサーキットの使い分け判断材料が得られる

ホンダ CBR250RR 最高速の実測と要点

-

CBR250RR 2025年モデルの馬力は?

-

2025年モデルの進化点

-

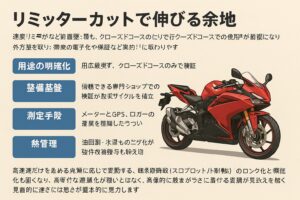

リミッターカットで伸びる余地

-

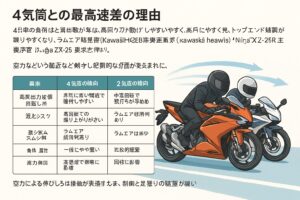

4気筒との最高速差の理由

-

高速きついは本当か検証

-

ZX25R 最高速との関係

4気筒との最高速差の理由

同じ250ccでも、4気筒と2気筒ではトップエンドの伸び方が異なります。4気筒はシリンダー当たりの容積が小さいため吸排気の慣性管理がしやすく、バルブ面積の総和やカムプロフィールの設計自由度を活かして高回転での充填効率を確保しやすい特性があります。結果として、レブリミット付近でも出力低下が緩やかで、6速の引っ張りで速度を乗せやすくなります。さらに、ラムエア加圧を採るモデルでは実走行時の吸気負圧が緩和され、ピーク出力がわずかに上乗せされるため、長いストレートで最高速のアドバンテージが現れやすくなります(出典:川崎重工業 Ninja ZX-25R 主要諸元 https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycles/ninja/zx-25r/specs)。

一方で、2気筒は中低速のパルスが濃く、加減速のつなぎでトルクを扱いやすいのが強みです。たとえばワインディングや登りの連続セクションでは、脱出速度が稼ぎやすく、区間平均速度で拮抗する場面が生じます。最高速という一点では4気筒に分があっても、周回タイムや一般道での体感の速さはレイアウトと使い方に左右されます。

空力とギア比も無視できません。空気抵抗は速度の二乗で増え、必要出力は概ね速度の三乗に比例して増大します。つまり160km/hから170km/hに伸ばすには、それ以下のレンジとは比較にならない余剰出力と空力最適化が要求されます。ここで車体の前面投影面積、カウル形状、ライダーのフォーム(肩や肘・膝の露出、ヘルメットの角度)が効き、フォームのわずかな乱れが実速で数km/hの差となって現れます。計測上はメーター表示が実速より高めに出る傾向があるため、GPSやデータロガーとの併用で評価の整合を取ると実態に近づきます。

下表は、4気筒と2気筒の特性が最高速へ及ぼす代表的な要素を整理したものです。

| 要素 | 4気筒の傾向 | 2気筒の傾向 | 最高速への影響 |

|---|---|---|---|

| 最高出力発生回転 | 非常に高い領域で維持しやすい | 中高回転で頭打ちが早め | 高回転維持の容易さが終盤の伸びに直結 |

| トルクカーブ | 高回転での盛り上がりが大きい | 中速域が厚く扱いやすい | 直線は4気筒有利、立ち上がりは2気筒有利 |

| 吸気システム | ラムエア採用例あり | ラムエアは希少 | 実効出力の微増で長い直線で差が拡大 |

| 車重・慣性 | 一般にやや重い傾向 | 比較的軽量 | 最高速では出力差が勝るが減速加速の転換は不利 |

| 空力依存性 | 高速域で顕著に影響 | 同様に影響 | フォームとカウル最適化がどちらにも重要 |

参考値として、計測条件が整ったサーキットでは、4気筒がメーター読みで180km/h台、実測でおよそ170〜180km/hに届く例が報告される一方、2気筒ハイパワー車は160km/h台後半〜170km/h前後が現実的なレンジに収まるケースが多く見られます。差は小さく見えても、空力壁の厳しさを踏まえると実用上の体感差は明確です。

高速きついは本当か検証

高速巡航で「きつい」と感じる要因は、主に回転数、風圧、ポジション由来の疲労、騒音・振動の4点に集約されます。CBR250RRはトップギア100km/h巡航時でおおむね7000〜7500rpm前後に位置し、エンジン音とわずかな高周波振動が常時入ります。ただし、フルカウルと前傾ポジションにより上半身への風圧は緩和され、追い越しは5速または状況によっては4速へのダウンで十分な加速余力が得られます。よって、短〜中距離の移動ではストレスが抑えられる一方、長距離では手首や腰・首への負担が蓄積しやすいため、装備と休憩の計画が快適性を左右します。

快適性を底上げする具体策としては、以下の観点が有効です。まずフォーム面では、胸をタンクに近づけて肩の露出を減らし、肘を内側へたたむことで乱流の発生源を減らします。ヘルメットはシェルの角度を下げ、シールド上端の整流を意識すると首への負担が軽くなります。装備ではイヤープラグやネックサポート、微振動を吸収するグリップやインソールが有効です。車両側ではチェーンの潤滑・張り適正化、タイヤ空気圧の管理、スクリーンの高さ変更などが、巡航時の騒音・抵抗・接地感に直結します。

追い越し時は、回転を9000rpm以上に保つ意識でギア選択を行うと、2気筒でも十分に速度の乗りが得られます。逆に高いギアのままスロットルだけで対処すると、回転の谷に入って加速が間延びし、きつさが増幅されます。以上の点を踏まえると、CBR250RRにおける「高速きつい」は条件や運用で印象が大きく変わり、用途が日常移動〜中距離ツーリング中心であれば、適切なフォームと休憩計画により快適域へ収めやすいと考えられます。

ZX25R 最高速との関係

ZX-25Rは高回転での出力維持とラムエア効果により、直線の終盤で速度を伸ばす素性があります。富士スピードウェイのように長いストレートを持つ高速サーキットでは、トップエンドの加速が鈍りにくい4気筒の特性が有利に働き、メーター読みと実測の差を勘案しても最高速で数km/h以上の開きが生じやすくなります。一方で、ワインディングやミニサーキットのようにコーナー間隔が短く登り勾配や減速〜再加速が多い環境では、CBR250RRの軽さと中速トルクの扱いやすさが活き、区間平均では拮抗する展開が珍しくありません。

選択の軸を整理すると、絶対的な最高速や高回転のフィーリングを最優先するならZX-25R、日常路での機敏さと扱いやすさ、維持費や取り回しの軽快感を重視するならCBR250RRという住み分けが分かりやすくなります。実走での差を確かめる際は、必ず同一条件(気温・風向・タイヤ状態・燃料量・ライディングフォーム)を揃え、GPSやロガーで実速度を比較することが再現性の高い評価につながります。コース特性と用途を明確にするほど、両車の強みがはっきりし、満足度の高い選び分けに結びつきます。

ホンダ CBR250RR 最高速の比較軸

-

250cc 最高速 ランキング

-

CBR400R 最高速をCBR250RRと比較する

-

CBR1000RRRの最高速は?

-

CBR250RRのライバル車は?

-

ホンダ CBR250RR 最高速のまとめ

250cc 最高速 ランキング

同排気量でも設計思想や気筒数が異なれば、実測の最高速レンジに差が生まれます。ランキングを語る際は、まず計測条件(風向・風速、気温、気圧、路面、勾配、ライダー姿勢、装備重量、タイヤ銘柄と空気圧、メーターとGPSの差)を揃えることが前提です。一般的な評価では、メーター読みよりもGPSやロガーの実速を優先し、往復計測で風影響を相殺すると再現性が高まります。

CBR250RRは、2気筒の中では高回転域の伸びが良く、条件が整えば160km/h台後半のレンジに安定して入るポテンシャルがあります。個体差や外的要因が合致すると170km/h台に達する事例もあり、クラス内では上位グループです。4気筒のZX-25Rはトップエンドの余力やラムエアの効果で有利になりやすく、長いストレートがあるコースでは最終盤の加速で差が開く傾向があります。一方で、街乗りやワインディングまで含めた総合性能では、CBR250RRは軽さと扱いやすさが寄与し、実用域での速さと安定感で高評価を得やすい立ち位置です。

下表は、代表的モデルの「実測最高速レンジの目安」と「特徴」を整理したものです。値は年式・仕様・条件で前後するため、あくまでレンジ目安として参照してください。

| モデル区分 | 実測最高速レンジの目安 | 傾向と特徴 |

|---|---|---|

| 4気筒ハイレブ(例:ZX-25R) | 170〜180km/h前後 | 高回転の伸びで直線終盤に強い。長いストレートほど差が出やすい |

| 2気筒スポーツ上位(CBR250RR) | 165〜175km/h前後 | 軽さと中速トルクで立ち上がりに強く、ワインディングで速さを発揮 |

| 2気筒スタンダード(例:YZF-R25、Ninja 250) | 160〜170km/h前後 | 扱いやすさ重視。トップエンドはややマイルド |

| シングルスポーツ(例:RC250等) | 150〜165km/h前後 | 低中速の粘りは良好。最高速一点では分が悪い |

ランキングは「計測環境に強く依存」するため、数km/hの差は容易に入れ替わります。速度一点の優劣だけでなく、加速のつながり、コーナーの脱出速度、ブレーキング安定性といった総合要素を合わせて評価することが、実走の満足度に直結します。

CBR400R 最高速をCBR250RRと比較する

400ccと250ccを比較する際は、単純な最高速だけでなく「到達までのプロセス」と「巡航の余力」を見ると納得感が高まります。CBR400Rは排気量の余裕から中低速トルクが厚く、登り勾配やタンデム、荷物積載時でも回転を上げすぎずに速度維持がしやすい特性があります。対するCBR250RRは、軽量な車体と高回転志向のエンジンで、ワインディングの切り返しや再加速に強みを持ちます。

最高速そのものは、空気抵抗が支配的になる領域(160km/h超)では出力差だけで決まらず、前面投影面積やカウル整流、ライダーのフォームの精度が大きく影響します。このため、条件次第では両者の実測値が大差にならないケースもあり得ます。一方で「100km/h巡航の回転数」や「追い越し加速の余力」ではCBR400Rが優位になりやすく、長距離高速を多用する用途では疲労の少なさが選択理由になります。維持費や取り回し、軽快感を優先するならCBR250RRが候補に残ります。

比較の視点を整理すると、次のようになります。

-

巡航の余力:CBR400Rは6速100km/hでの回転が相対的に低く、騒音・振動の体感が抑えやすい

-

追い越しの瞬発力:同一ギアでの加速はCBR400Rが有利。CBR250RRは適切なダウンシフトで補える

-

ワインディングのリズム:CBR250RRは軽さと高回転のつながりで切り返しが軽快

-

維持費・使い勝手:CBR250RRは車検非対象でランニングコストを抑えやすい

-

最高速一点の差:空力と条件で振れ幅が大きく、実走では数km/h差に収束しやすい

仕様の一次情報はメーカー公表値を基準とするのが確実です。装備重量や出力・トルク特性、最終減速比は年式で異なるため、比較時は同一世代同士での照合を推奨します(出典:本田技研工業 CBR400R 主要諸元 https://www.honda.co.jp/CBR400R/spec/)。

用途別に最適解をまとめると、長距離高速やタンデム主体ならCBR400R、ワインディング中心や取り回し・維持費重視ならCBR250RRが選びやすい結論になります。いずれの場合も、実測評価ではメーターとGPSの差、往復計測の有無、風条件の記録を添えると、納得度の高い比較が可能です。

CBR1000RRRの最高速は?

排気量1000cc級のスーパースポーツであるCBR1000RRR(Fireblade)は、量産公道車として極めて高いパワーウエイトレシオを備え、加速と最高速の両面で250ccクラスとは別次元の性能を示します。メーカー公表の主要諸元では、最高出力が約160kW級、最大トルクが約113N·m級という数値が示されており、可変トラクションコントロール、ウイリー制御、エンジンブレーキコントロール、コーナリングABSなどの電子制御が総合的にライダーを支えます(出典:本田技研工業 CBR1000RR-R Fireblade 主要諸元 https://www.honda.co.jp/CBR1000RRR/spec/)。

実走の最高速は、法規対応のリミットやスプロケット比、空力条件、路面状況、気温・気圧、ライダー姿勢に強く依存します。一般に国内外の公道仕様では速度および出力の制御が段階的に介入するため、最高速の絶対値は「サーキットなどのクローズドコースで、最終減速比や空力セットを合わせ、電子制御の介入を適切に調整した状態」で初めて論じるのが妥当です。トップエンドでは空気抵抗が支配的となり、必要出力は概ね速度の三乗に比例して増大します。そのため、わずかな前傾姿勢の乱れやスクリーン後方の乱流の増加が、終速の数km/h差として顕在化します。

CBR250RRと比べた際の体感差は、単純な最高速以上に「到達の速さ」と「巡航時の余力」に現れます。100km/h巡航時のエンジン回転はCBR1000RRRの方が低く抑えられ、追い越し加速は高いギアのままでも力強く、長距離移動での疲労を抑えやすい設計です。サーキットでは、ストレートエンドに至るブレーキングポイントが大きく手前へ移動するため、ブレーキの熱管理やタイヤの摩耗進行も250ccクラスと異なる前提で組み立てる必要があります。

下表は、最高速領域で効く代表的な因子を整理したものです。いずれも同一個体でも条件により変動するため、レンジ目安として参照してください。

| 項目 | 最高速への寄与 | 補足 |

|---|---|---|

| 出力・トルク特性 | 高出力ほど空力壁を突破しやすい | 高回転での出力維持が重要 |

| 最終減速比 | ロング化で理論終速上昇 | 再加速の鈍化とトレードオフ |

| 空力・フォーム | 乱流低減で終速が数km/h伸長 | 肩・肘の露出とヘルメット角度が要点 |

| 電子制御設定 | 介入過多は伸びに影響 | サーキット向けの適正化が必要 |

| 計測方法 | メーターとGPSで乖離 | 往復計測で風影響を相殺 |

こうした上位モデルの基準を参照すると、CBR250RRの「速さの感じ方」を相対化しやすくなります。使用目的がツーリング主体か、サーキット走行主体か、または日常の取り回しと維持費を重視するかによって、最適な排気量選びの判断軸が明確になります。

CBR250RRのライバル車は?

同クラスの競合は明確で、4気筒のZX-25R、2気筒のYZF-R25やNinja 250が主要な比較対象になります。ZX-25Rは高回転の伸びと音質が強みで、長いストレートではトップエンドで優位性を発揮します。ラムエアの効果や高めのレブリミットにより、終盤の加速の鈍りが小さく、最高速一点の比較では差が出やすい構造です。

YZF-R25とNinja 250は、扱いやすい出力特性とコストパフォーマンスが魅力で、通勤・通学を含む日常領域まで使い勝手が良好です。ピークパワーやシャシーのキャラクターは年式・仕様で差が出ますが、いずれもロングライドや市街地での疲労を抑えやすい味付けがされる傾向にあります。

CBR250RRは、高回転域のパンチと軽快なハンドリング、クイックシフター等の装備充実で、スポーツ寄りの実力を備えます。ワインディングでは軽さと再加速のしやすさが活き、コーナー間の短いレイアウトで平均速度を稼ぎやすい点が評価されます。最高速だけでなく、以下の観点で比較すると選び分けが明確になります。

-

最高速の優先度:直線性能と音の高揚感を求めるならZX-25Rが候補

-

日常の扱いやすさ:発進・低中速のフレンドリーさ重視ならYZF-R25やNinja 250

-

総合スポーツ性能:ハンドリングと高回転の伸び、装備を重視するならCBR250RR

-

維持費・消耗品:タイヤサイズや保険・税の負担は各車で差があり、年間走行距離で評価

最終的には、走るステージ(市街地中心か、峠やサーキットか)、重視するフィーリング(高回転の伸びか、低中速の厚みか)、そして維持コストの許容度で最適解が変わります。スペックシートの数値は目安であり、実走ではフォーム、空力、路面、気象条件が結果を左右します。用途と好みに合致した基準で見極めることが、満足度の高い選択につながります。

ホンダ CBR250RR 最高速のまとめ

-

実測の最高速は条件次第で160後半を狙える

-

170台に届く例もあり風や姿勢の影響が大きい

-

6速でも回転を維持できれば伸びが続きやすい

-

2025年モデルは中速域の厚みが体感で向上

-

公道は安全第一でクローズドコースで検証が妥当

-

ZX-25Rはトップエンドでやや優位な傾向がある

-

250cc 最高速ランキングでは上位グループに属す

-

CBR400Rは巡航の余力で有利だが軽快感はCBR250RR

-

リミッター解除は用途とリスク管理が前提となる

-

実速とメーター表示は差が出るため把握が必要

-

姿勢や装備で空力を整えると数値が安定しやすい

-

ワインディングでは軽さと再加速の速さが活きる

-

長距離高速は休憩やフォーム工夫で快適性が向上

-

上位機種の数値はクラス差の指標として有用

-

ホンダ CBR250RR 最高速は総合性能の中で評価する

最後までお読みいただきありがとうございます。