この記事にはプロモーションが含まれています。

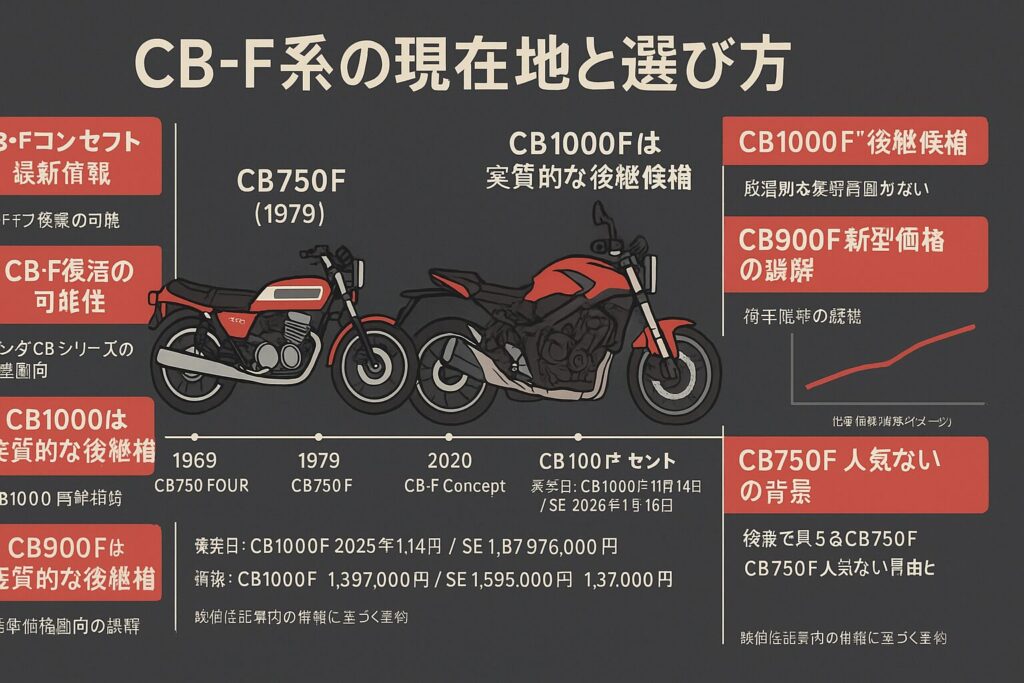

本記事は、ホンダ CB750F 新型を調べている方が知りたい要点を、最初に全体像から順に整理して解説します。まず、CB-Fコンセプトの最新情報や復活の可能性、そしてホンダCBシリーズの新型動向を俯瞰します。続いて、CB1000Fが実質的な後継候補と考えられる背景を示し、CB750の旧車相場の推移や、しばしば誤解されがちなCB900Fの新型価格について位置づけを明確にします。さらに、CB750Fの価格が高騰している理由や後継機の捉え方、CB1000Fの発売日と価格といった具体的な疑問にも丁寧に答えます。併せて、検索で見られるCB750F人気ないという声の背景も検討し、最新事情と購入検討の視点を一度で把握できる構成としました。

-

CB-Fコンセプトと復活の有無、最新の位置づけ

-

CB1000F新型の発売日と価格、主要装備

-

旧車市場のCB750F価格動向と高騰要因

-

CB900F新型価格の実態と現行CBシリーズとの比較

ホンダ CB750Fの新型は?最新動向

-

CB-Fコンセプトの最新情報

-

CB-F復活は実現したのか?

-

ホンダCB 新型のラインアップ

-

ホンダCB1000F 新型の位置付け

-

ホンダCB1000F 新型の発売日は?

-

新型CB1000Fの価格はいくら?

CB-Fコンセプトの最新情報

往年のCB750FやCB900Fが確立した直線基調のプロポーションやストライプの配色を、現代の法規と電子制御に適合させて再構成したのがCB-Fコンセプトです。丸型ヘッドライト、タンクからサイドカバーへ連続する伸びやかな面構成、そして迫力ある並列四気筒の存在感といったアイコンを再整理し、空力付加物が過剰にならない範囲で現代的なディテールを与える思想が読み取れます。レトロモダン志向の高まりに応じつつ、交通環境や環境規制が厳格化する時代に合わせた現実解を示した点が評価されています。

技術的な背景としては、クラシカルな外観であっても動力性能と安全性を司る電子制御の充実が前提となります。例えば、スロットルバイワイヤによりライディングモードを多段に設定できるほか、IMU(慣性計測ユニット)を核にしたコーナリングABSやトラクションコントロールとの協調制御が一般化しました。これらは急減速やバンク中の荷重変化をより緻密に管理し、当時の雰囲気を纏いながら現代の安心感を提供する狙いがあります。DOHCや4バルブといった機械要素そのものはCB-F世代から連続する思想ですが、充填効率の最適化や排出ガス規制への適合は、可変的な点火・燃料噴射制御と組み合わせて達成されます。

デザイン検討段階で示された意匠は、その後の市販企画に影響を与え、実製品側で具体化されました。ヘッドライトカウルの有無、シート形状やステッチ、ラジエーターグリルの加飾などは、過度な装飾に頼らず「線の美しさ」を活かす方向性で調整され、CB-Fの精神性を現行法規とユーザビリティの両面で整合させています。カラーリングでは、1980年代のレースシーンを想起させるストライプと落ち着いたメタリック基調の組み合わせが提案され、陰影がはっきり出る造形を引き立てています。

コンセプトから市販への橋渡し(要点比較)

| 観点 | CB-Fコンセプトの狙い | 市販モデル側での反映 |

|---|---|---|

| 造形 | フューエルタンクからリアへ連続する面 | 直線基調と段差を抑えた一体感の強調 |

| カラー | レース由来のストライプ再解釈 | メタリック地に細身ストライプで現代化 |

| 装備 | クラシック外観+最新電子制御の共存 | 5インチTFT、ライディングモード、IMU系制御 |

| 体験 | 低中速域の扱いやすさ重視 | 1・2速のローレシオ化や吸気系最適化 |

上記の流れを公式発表で裏づける一次情報として、大型ロードスポーツモデルの発売情報が公開されています(出典:Honda ニュースリリース「大型ロードスポーツモデル『CB1000F』『CB1000F SE』を発売」 https://www.honda.co.jp/CB1000F/)。

CB-F復活は実現したのか?

車名としてのCB-F復活は採用されていません。一方で、復活の中身を名称ではなく価値の継承と捉えると、実質的な実現に近い地点に到達しています。丸目ライトと直線基調のプロポーション、ストライプを用いた配色、そして直列四気筒の張り出しを「横方向の抑揚」で見せる手法は、当時のCB-Fが築いた「端正さ」を現在の車体に落とし込んだものです。

名称をそのまま残す場合、同時代の規制や安全基準に適合させる過程で当時の設計哲学を毀損する懸念が生まれがちです。そこで車名にとらわれず、当時の美点を現代流に翻訳するアプローチが選ばれています。例えば、排ガス規制や騒音規制を満たしつつ心地よい排気音の質感を追求するため、カムプロフィールや吸気ダクト、エアファンネルの設計を見直し、低中速域のトルク感と高回転の伸びを両立させています。結果として、日常域での扱いやすさを優先しながら、往年の気持ちよい加速感を連想させる出力特性を実現しています。

デザインの翻訳においても、当時の角ばりすぎないシャープさを、現代の製造公差と樹脂・金属複合部品の成形性に合わせて微調整しています。フレーム側は強度とメンテナンス性、積載性のバランスを意識し、シートレールの専用設計によってタンデム時の居住性や荷掛けの利便性を確保しています。言い換えると、CB-F復活の評価軸を「車名の復古」ではなく「体験価値の継承」に置くことで、現代ユーザーにとっての実益と情緒の両立が見えてきます。

ホンダCB 新型のラインアップ

現在のCBシリーズは、排気量と使用シーンで明確にレイヤー化されています。扱いやすさを重視するミドル帯、そして直列四気筒の存在感と余裕を楽しむ上級ネイキッドという二本柱です。いずれも電子制御と人間工学の進化を前提に、街乗りからワインディング、ツーリングまでを一台でこなす汎用性が設計の中心に据えられています。

ミドル帯では、軽量な車体と剛性のバランスをとったシャシーに、最新の並列二気筒を組み合わせ、取り回しの良さと維持性を確保しています。クラッチ操作の負担を抑えるアシスト・スリッパー機構や、発進から中速域の使いやすいトルク特性が日常のストレスを減らします。ブレーキやサスペンションは、街中のギャップ吸収とコーナーでの初期応答性の両面を狙った味付けが中心です。

上級ネイキッドでは、直列四気筒の滑らかな回転フィールと高い伸びに加え、1・2速のローレシオ化によって低速域の駆動力を厚く取り、街乗りでも扱いやすいセットを用意します。電子制御はIMUを中心に発展し、コーナリングABSやウィリー抑制、トラクション制御の段階設定が実装されます。視認性の高い5インチTFTメーターとスマートフォン連携は、ナビや音楽、通知の利用シーンを広げ、ライディングモードの切り替えも直感的です。

主なモデルの役割整理(抜粋)

| モデル帯 | エンジン構成 | 特色 | 想定シーン |

|---|---|---|---|

| ミドルクラス | 並列二気筒(中排気量) | 軽快さと日常域の扱いやすさ | 通勤・街乗り・ワインディング |

| 上級ネイキッド | 直列四気筒(大排気量) | 余裕ある巡航と滑らかな高回転 | ツーリング・スポーツ走行 |

シリーズ全体として、クラシックな物語性と最新の安全・快適装備の両立を図るのが基本方針です。求める体験が軽快さなのか、あるいは余裕と質感なのかによって適した排気量帯が変わり、どちらを選んでも現代の電子制御が走りの再現性を支えます。結果として、CBという名が指す「進化する基準」は、時代に応じた最適解を通じて継続していると捉えられます。

ホンダCB1000F 新型の位置付け

上級ネイキッドで求められるのは、日常域の扱いやすさと高速巡航の余裕、そしてブランドの物語性です。ホンダCB1000F新型は、その三要素を均衡させるために、CB-F系の端正な造形を核に、最新の電子制御と快適装備を重ねる設計思想でまとめられています。直線基調のタンクからリアへ続くラインやストライプの意匠は、往年のCB750Fを連想させつつ、現代の安全規制や製造公差に適合するよう面とエッジの強弱を調整しています。

999ccの水冷直列四気筒は、低中速のトラクションと高回転の伸びを両立するため、吸排気系の流速最適化やカムプロフィールの見直しを実施し、1・2速はローレシオ化で市街地のスロットルワークに余裕を持たせています。電子面では、スロットルバイワイヤを軸にトラクション制御(HSTC)やエンジンブレーキ制御を統合し、6軸IMUによる車体姿勢検知とコーナリングABSが制動時の安定性を高めます。これらは、雨天や荒れた舗装でも再現性の高い挙動を提供するための基盤です。

快適装備としては、5インチTFTメーターとHonda RoadSyncのスマートフォン連携を標準化。ナビや音楽操作、通知確認などの人機インターフェースが整理され、長距離でも情報取得がシンプルです。シートレールの専用設計はタンデム時の居住性と積載のしやすさを両立し、ラジエーターグリルの加飾やシートステッチなどの質感要素が所有満足度を底上げします。CB-Fの精神を現代の日常に落とし込むという意味で、伝統と先進の接点を具体化した立ち位置だと整理できます。

主な諸元と装備

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| エンジン | 水冷DOHC直列四気筒 999cc |

| 最高出力/最大トルク | 124ps/103Nm付近の設定 |

| 変速機 | 6速(1・2速ロー寄り設定) |

| 電子制御 | スロットルバイワイヤ、HSTC、IMU連携ABS |

| メーター/連携 | 5インチTFT、Honda RoadSync |

| カラー | CB-Fゆかりのストライプをモチーフ |

上記の諸元は、大排気量ネイキッドにおける「万能性」の指標になります。最高出力124ps付近は高速域での追い越し加速やワインディングの立ち上がりで十分な余裕を生み、103Nmのトルクは実用域の回転数で厚みのある加速感を支えます。1・2速のローレシオ化は、低速走行でのクラッチ操作を減らし、Uターンや渋滞時のストレスを軽減します。IMU連携ABSは、傾斜角とヨーの変化を加味して制動力を配分し、従来型ABSに比べてコーナー内での安定性を高めるのが狙いです。カラーリングは視覚的な重心を低く見せるメタリック基調とストライプのコントラストで、車体の伸びやかさを強調します。

ホンダCB1000F 新型の発売日は?

発売日はCB1000Fが2025年11月14日、CB1000F SEが2026年1月16日とされています。年末から新年にかけての需要期に投入する計画で、展示イベントとのタイムラインにも整合しています。SEはヘッドライトカウルや専用シート、グリップヒーター、クイックシフター、ラジエーターグリルなどを追加し、外観の統一感と冬季の快適性、スポーティな変速フィールを強化した仕様です。これらの日付と仕様は、メーカーの一次情報で確認できます(出典:Honda ニュースリリース「大型ロードスポーツモデル『CB1000F』『CB1000F SE』を発売」https://www.honda.co.jp/CB1000F/ )。

発売スケジュールの意味合いとして、標準仕様を先行投入し市場の反応を観察したうえで、SEをやや遅れて追加することで、導入初期の生産計画やアクセサリー類の供給体制を安定化させる狙いが考えられます。ユーザー側は、自身の利用環境(寒冷期の走行やツーリング頻度)と装備差を照らし合わせて、どちらが適するかを検討しやすくなります。

新型CB1000Fの価格はいくら?

価格はCB1000Fが1,397,000円、CB1000F SEが1,595,000円です。直列四気筒の滑らかさと音質、IMU連携の先進安全、5インチTFTやスマートキー、RoadSyncなどの装備水準を考えると、総保有コストにおける満足度は高い水準になりやすいと見込まれます。特にSEは、冬場の実用性を高めるグリップヒーターや、スポーツライディングで威力を発揮するクイックシフターを標準化しており、追加装備の後付け費用や工数を抑えたいユーザーに適しています。

価格差は約198,000円で、外観パーツ(カウル、グリル)と機能装備(ヒーター、クイックシフター、専用ステッチ)の一括導入を含めて考えると、見た目と快適性の両面で投資対効果を感じやすいパッケージです。標準仕様は軽快さと価格競争力を重視する選択肢として、必要十分な電子制御と基本装備を網羅しています。走行環境や使い方の比重に応じて、どちらも合理的な選択になり得ます。

価格と主要装備の比較表

モデル 価格(税込) 主な追加装備 外観の特徴

CB1000F 1,397,000円 標準装備一式 CB-Fモチーフのストライプ

CB1000F SE 1,595,000円 ヘッドライトカウル、専用ステッチシート、グリップヒーター、クイックシフター、ラジエーターグリル ブルーストライプの統一感強化

上記の構造を保ちながら、視覚的な比較もしやすいように表形式を追加します。

| モデル | 価格(税込) | 追加装備の主眼 | 快適性・操作性 | 外観の特徴 |

|---|---|---|---|---|

| CB1000F | 1,397,000円 | 標準装備一式 | 必要十分な電子制御とTFT、RoadSync | CB-Fモチーフのストライプで端正な印象 |

| CB1000F SE | 1,595,000円 | カウル、専用シート、グリップヒーター、クイックシフター、ラジエーターグリル | 冬季の利便性と変速のダイレクト感を強化 | ブルーストライプの統一感と存在感の強調 |

SEは見た目の完成度と冬場の実用性、スポーティな変速フィールをバンドルし、標準仕様は価格と軽快さのバランスを重んじる構成です。いずれもCB-Fゆかりの意匠が要となり、伝統と現代装備の折衷を高い次元で成立させています。

ホンダ CB750Fの新型と後継候補

-

CB900Fの新型価格の相場や目安

-

ホンダ CB750の旧車価格の現状

-

CB750Fの価格高騰はなぜ?

-

CB750Fの後継機は?

-

ホンダ CB750Fの新型は?人気ないのは本当か?

- まとめ:この記事の要点(約15項目)

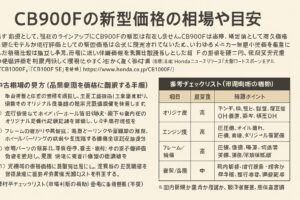

CB900Fの新型価格の相場や目安

まず前提として、現在のラインアップにCB900Fの新型は存在しません。CB900Fは当時、輸出仕様として高い評価を得たモデルですが、現行販売車としての新型価格は公式に設定されていないため、いわゆるメーカー希望小売価格を基準にした相場比較は成立しません。市場で語られている金額はすべて中古個体の取引実績やレストア完成車の提示額であり、年式、走行距離、外装やフレームのオリジナル度、エンジン内部の整備履歴、足回りのオーバーホール状況などによって大きく変動します。

新型に近い体験価値を求める比較軸としては、CB-Fの意匠を継ぐ現行上級ネイキッドを参照するのが実務的です。直列四気筒の滑らかさ、電子制御による安全・快適装備、日常域の扱いやすさという観点では、CB1000Fの新車価格と装備水準をベンチマークとして用いると判断しやすくなります。CB900Fの雰囲気を現代に求める場合、レトロモダンのエッセンスと現代の法規・安全性が共存するプロダクトを選ぶことが、購入後の満足度や維持の現実性に直結します(出典:Honda ニュースリリース「大型ロードスポーツモデル『CB1000F』『CB1000F SE』を発売」 https://www.honda.co.jp/CB1000F/)。

中古相場の見方

-

車台番号と年式の整合を確認し、主要構成部品(エンジン、フレーム、足回り)のオリジナル度を把握します。

-

走行距離だけでなく、オーバーホール履歴(腰上・腰下)やキャブレターの整備記録、電装系の更新履歴を確認します。

-

フレームの曲がりや再塗装の有無、ステムベアリングやスイングアームピボットのガタ、ホイールベアリングの状態を点検します。

-

社外パーツの装着状況を確認し、純正戻しに必要な部品の入手性と追加コストを見積もります。

参考チェックリスト

| 項目 | 重要度 | 確認ポイント |

|---|---|---|

| オリジナル度 | 高 | タンク・サイドカバー・メーター・ホイールの純正性 |

| エンジン整備 | 高 | 圧縮値、オイル漏れ、始動性、OH履歴 |

| フレーム/足回り | 高 | 歪み、錆、リンク・ベアリング交換履歴 |

| 電装/配線 | 中 | ハーネス劣化、発電/充電系の健全性 |

| 書類/履歴 | 中 | 国内新規か並行か、所有者変遷、整備記録簿 |

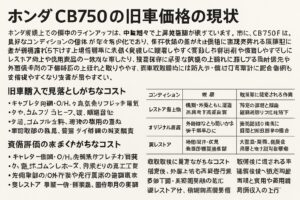

ホンダ CB750の旧車価格の現状

ホンダCB750の旧車市場は、中長期での上昇基調が続いています。特にCB750Fは、良好なコンディションの個体が年々希少化しており、保存状態の差が価格に直接反映される構造です。相場形成には、当時の文化的背景(漫画やレース史における象徴性)、国内外でのコレクタブル需要、そしてレストアに必要な部品の入手難易度や外注工賃の上昇といった、供給面・コスト面の要因が複合的に作用します。

価格帯は年式、仕様(国内/輸出)、走行距離、オリジナル度(再塗装の有無や当時物パーツの状態)、レストアの質によって大きく分かれます。国内登録履歴やワンオーナー記録、純正鍵や取扱説明書などの付帯書類は、真贋性の担保と保管状態の良さを示す指標として重視されやすく、結果的に提示価格の上振れ要因になり得ます。並行輸入個体の場合は、仕様差やメーター表示の単位、過去の整備基準の違いがあるため、現車確認時にはブレーキや灯火類の現行法規適合状況も確認しておくと安心です。

旧車購入で見落としがちなコスト

-

キャブレター同調・O/H、点火系リフレッシュ、ブレーキ系一式更新に伴う部品・工賃

-

タイヤ、ゴムブッシュ類、ホース、シール類など消耗品の一斉交換

-

タンク内部の錆対策やコーティング、外装再塗装のクオリティ差に伴う再施工費用

-

車検取得時の整備一式と、現代交通環境に合わせたヘッドライト光量・配光の対策

品質評価の目安(コンディション別の特徴)

| コンディション | 概要 | 取得後に想定される作業 |

|---|---|---|

| レストア済上物 | 機関・外装ともに高水準で整備済 | 細部の調整と初期不良対応程度 |

| オリジナル度高 | 外装含め当時物が多いが経年相応 | 予防整備中心に段階的リフレッシュ |

| 要レストア | 始動困難・欠品多め | 大規模O/H、部品捜索、期間と費用を要する |

CB750Fの価格高騰はなぜ?

価格が上昇している背景は、一つの要因では説明しきれません。まず、CB750Fは量産車として世界的に評価された直列四気筒の代表例であり、技術史的な価値と当時の社会的な熱量が結びついたモデルです。こうしたストーリー性はコレクション対象としての魅力を高め、良質個体の希少化と相まって需給バランスをタイトにします。保管状態の良い個体が市場から吸い上げられるほど、残存在庫の質は下がりやすく、結果として高品質個体の希少プレミアムが拡大します。

供給面では、旧車整備に不可欠な純正部品や当時物外装の入手性が年々低下しています。代替パーツやリプロダクトで補える箇所もありますが、フィット感や耐久性、塗装色の再現度などで追加の手直しが必要になるケースがあり、総コストを押し上げます。また、レストア外注費の上昇は、熟練工の人件費や設備コスト、塗料・素材価格の上昇と連動し、完成車の提示額に転嫁されやすい構造です。海外需要の取り込みが進むと、国境を越えた価格裁定が働き、国内相場の上振れ圧力として作用します。

高騰局面でのリスク管理

-

コンディションを仕様・整備履歴・外装状態の三点で分解評価し、提示額の根拠を可視化します

-

純正戻しを目指す場合は、欠品パーツの見積もりと入手難易度を事前に把握します

-

試乗可能なら、始動性、アイドリング安定、低中速のつながり、ブレーキタッチを重点確認します

-

長期保有を前提に、保管環境(温度・湿度・防錆)とメンテナンス計画をセットで検討します

これらを踏まえると、旧車としてのCB750Fは文化的価値と機械的魅力の双方を備える一方、取得後の維持に計画性が求められる資産であると整理できます。用途や維持方針に応じて、現行上級ネイキッドの新車と比較検討することが、総体としての満足度を高める近道になります。

CB750Fの後継機は?

CB750Fの系譜を名前そのものではなく体験価値で捉えると、現行のCB1000Fが最も近い存在だと位置づけられます。直線基調で端正なスタイリング、直列四気筒ならではの滑らかな回転フィールと伸び、そして現代の電子制御と安全装備の統合という三点を、日常とロングツーリングの双方で違和感なく機能させる設計思想が要となっています。具体的には、1・2速のローレシオ化で低速域の扱いやすさを確保しつつ、吸排気系とカムプロフィールの最適化で高回転の伸びを犠牲にしないバランスを狙っています。6軸IMUを核にしたコーナリングABSやトラクションコントロール、スロットルバイワイヤによる多段のライディングモードは、当時のCB-Fが持っていた「誰もが扱える高性能」を現代の条件下で再解釈したものと言えます。

ミドル帯では、並列二気筒のCB750クラスが軽快な取り回しとランニングコストの見通しやすさを訴求します。直列四気筒の官能性と余裕を重視するか、軽さと気軽さを優先するかで選択が分かれますが、どちらもCBの名が示す「進化する基準」を体現している点は共通です。総合すると、型式名の連続性よりも時代適合した最適解としてのCBらしさをどう継ぐかが実質的な後継像であり、その筆頭解としてCB1000Fが挙げられます(出典:Honda ニュースリリース「大型ロードスポーツモデル『CB1000F』『CB1000F SE』を発売」 https://www.honda.co.jp/CB1000F/)。

| 項目 | CB1000F | CB1000F SE |

|---|---|---|

| 全長×全幅×全高 | 2,135×835×1,125mm | 2,135×835×1,170mm |

| 軸距 | 1,455mm | 1,455mm |

| 車両重量 | 214kg | 217kg |

| シート高 | 795mm | 795mm |

| 最高出力 | 91kW(124PS)/9,000rpm | 同左 |

| 最大トルク | 103Nm/8,000rpm | 同左 |

| タイヤ(前/後) | 120/70ZR17/180/55ZR17 | 同左 |

| 主な差分装備 | 標準仕様 | カウル、専用シート、ヒーター等 |

主要諸元の読み解き(補足解説)

-

車体寸法は取り回しと直進安定性のバランスを意識した設定で、1,455mmの軸距は高速巡航での落ち着きをもたらします

-

91kW/103Nmはロングギヤ化せずとも余裕の巡航が可能な出力帯で、市街地では低中速の厚みが体感しやすい特性です

-

SEは快適装備と外装の統一感強化が主眼で、冬季ツーリングや長距離移動の頻度が高いユーザーに適しています

ホンダ CB750Fの新型は?人気ないのは本当か?

検索語として見られる人気ないという表現には、実勢の人気よりも維持難易度や費用面への不安が投影されている場合が多いと考えられます。実際の市場では、コンディション良好なCB750Fはコレクタブルとして評価が上がり続け、良質個体の希少化が価格を押し上げています。これは、当時の技術史的価値や文化的背景に加え、純正外装や当時物部品の入手難易度が年々高まっていることにも起因します。

一方、日常的に安心して乗りたいという観点では、最新の安全装備や電子制御、保証、部品供給体制が整った現行モデルに軍配が上がります。ホンダ CB750F 新型という名称の車種は現時点で存在しませんが、伝統的な意匠と現代性能の折衷を求めるのであればCB1000F、軽快さと実用性のバランスを求めるならミドル帯のCBが有力な選択肢になります。目的が「所有と鑑賞」に寄るのか「日常の移動とツーリング」に寄るのかで、旧車と現行車のどちらが適するかは明確になります。維持費や時間的コストの見通しを含めて比較検討することで、満足度の高い着地点が見つけやすくなります。

まとめ:この記事の要点(約15項目)

-

ホンダ CB750F 新型の名称採用は現時点で未確認

-

CB-Fコンセプトは最新モデルの意匠に影響を与えた

-

CB1000FはCB-F系の精神を継ぐ上級ネイキッド

-

CB1000Fの発売日は2025年11月14日に設定

-

CB1000F SEの発売日は2026年1月16日に設定

-

価格はCB1000Fが139万7000円で競争力が高い

-

CB1000F SEは快適装備と外観の統一感を強化

-

999cc直列四気筒と電子制御で日常から高速まで対応

-

カラーやラインはCB750Fの歴史的モチーフを現代化

-

CB900F新型価格という概念は現行には存在しない

-

ホンダCB750旧車価格は希少化と整備費で上昇基調

-

CB750F価格高騰は文化的価値と部品事情が要因

-

名称の後継ではなく思想継承としてCB1000Fが有力

-

旧車の魅力と現行の安心装備は価値軸が異なる

-

目的に応じて旧車と現行のどちらを選ぶかが鍵となる

最後までお読みいただきありがとうございます。