この記事にはプロモーションが含まれています。

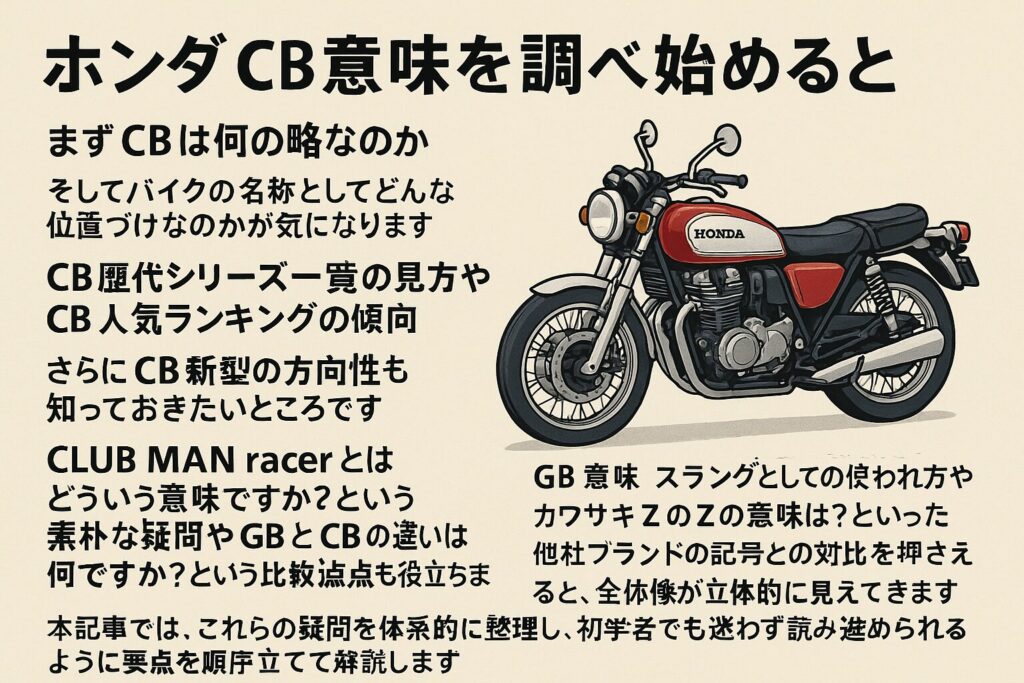

ホンダ CB 意味を調べ始めると、まずCBは何の略なのか、そしてバイクの名称としてどんな位置づけなのかが気になります。あわせて、CB歴代シリーズ一覧の見方やCB人気ランキングの傾向、さらにCB新型の方向性も知っておきたいところです。由来を理解するには、CLUB MAN racerとはどういう意味ですか?という素朴な疑問や、GBとCBの違いは何ですか?という比較視点も役立ちます。加えて、GB 意味 スラングとしての使われ方や、カワサキZのZの意味は?といった他社ブランドの記号との対比を押さえると、全体像が立体的に見えてきます。本記事では、これらの疑問を体系的に整理し、初耳の方でも迷わず読み進められるように要点を順序立てて解説します。

・CBは何の略かという有力説と背景

・CB歴代シリーズの基礎と主要モデルの流れ

・GBとCBの相違点と周辺用語の整理

・最新トレンドとしてのCB新型の方向性

ホンダ CBの意味を徹底解説

-

CBとは何の略?

-

CLUB MAN racerとはどういう意味ですか?

-

「バイク」の意味をめぐる用語

-

CB歴代シリーズ 一覧

-

CB人気ランキング

CBとは何の略?

CBの語源については、複数の説が併存しています。最も広く語られるのはCycle Betterという解釈で、より良いモーターサイクルを作るという思想を端的に表す略称と捉える見方です。もう一つはClubmanやClubman racerに由来する説で、草の根のロードレース文化が盛り上がった時期に、アマチュアレースで活躍した車両群と結びついて定着したと説明されます。さらに、motor cycleのCとcluBmanのBを組み合わせた頭字語説、あるいはCを二輪の識別記号として用い、開発管理番号(例:C70=250cc系、C90=125cc系)からCBへと発展したとする説もあります。

この議論の前提として押さえたいのは、メーカーがCBの語義を公式に一義決定していない点です。1950~60年代の社風として、設計図以外の細部の由来や命名経緯を厳密に文書化する慣習が薄く、結果として複数の証言や用法が並立してきました。したがって、CBは単なる略語の答え探しよりも、ロードスポーツの基準を更新してきた製品群の総称として捉えると理解が深まります。

技術と歴史の観点からも、この見方は筋が通ります。1959年のベンリイCB92スーパースポーツは、空冷4ストロークOHC2気筒124cc、ボア×ストローク44.0×41.0mm、高回転の1万500回転で最高出力15PSという当時先端のスペックを実現し、乾燥重量約110kgの軽量パッケージと相まって実用域からスポーツ走行までを高次元で両立しました。1969年には量産直列4気筒を看板に掲げたドリームCB750 FOURが登場し、以後のビッグバイク像を塗り替えます。こうした節目が示すのは、CBという記号が「その時代の基準を作る」機能を果たしてきた事実です(出典:Honda 公式サイト「“CB”ブランドの歴史」https://global.honda/jp/CB/)。

上記の背景を踏まえると、CBとは「語の正解を一つに絞る」ものではなく、より良い走りを求める開発思想と、クラブマン的スポーツ文化に根差した歴史を内包するブランド記号だと考えられます。

CLUB MAN racerとはどういう意味ですか?

クラブマンレーサーは、プロフェッショナル主体の選手権とは異なり、アマチュア主体のレース文化から発達した概念です。週末のサーキット走行やヒルクライム、当時の公道競技などに持ち込みやすい、軽量で扱いやすい車体を前提に、エンジンや足まわりをスポーティに仕立てた車両像を示します。量産市販車にボルトオン可能なキットパーツ(高圧縮ピストン、キャブレター、マフラー、ギヤ比変更など)で性能を引き上げ、必要に応じてライトや保安部品を外して走る、という文化がクラブマンの核でした。

初期のCBは前述の内容と親和性が高く、CB92スーパースポーツは高回転志向の特性、軽快なジオメトリー、十分な制動力を備え、クラブマンレースにそのまま投入できる実用的なスポーツ性を持っていました。こうした歴史的事実が、CBをClubmanのBと結びつける解釈を支えてきました。すなわち、CLUB MAN racerという言葉は、CBの成り立ちを説明するだけでなく、量産車をベースに「走る楽しさ」を自分の手で拡張していく文化の象徴でもあります。

現在の視点で読み替えるなら、クラブマン的発想は「日常域で扱いやすいこと」と「サーキットでの素直な応答性」を同時に満たす設計思想と言い換えられます。乗り手のスキルや予算に応じて性能を段階的に引き上げられる拡張性も重視され、これがCBというブランドに長く通底している価値観の一つです。

「バイク」の意味をめぐる用語

モーターサイクルの用語は、設計・用途・文化の三つ巴で育まれてきました。用語の背後にある設計意図を押さえると、名前から車両性格を読み解きやすくなります。

まず、ネイキッドはカウルを持たないオーソドックスなロードスポーツで、エンジンと車体の素のバランスの良さを前面に出します。CBはこのネイキッドの中心に位置し、時代ごとに足まわり、制御、フレーム剛性の最適化を積み重ねてロードスタンダードを更新してきました。

一方、CBRのRはレーシング指向を示し、空力や高回転の伸び、フルカウルによる防風性と高速度域の安定を優先します。ブレーキとサスペンションはよりハード寄りの味付けになり、ラップタイム短縮やサーキット適性の高さが評価軸の中心に移ります。

CLはスクランブラー系の系譜を指し、オンロード主体ながら、アップマフラーやブロック寄りのタイヤ、広めのハンドルなど、未舗装路をいとわない設えが特徴です。GBはクラシックなカフェレーサー的な要素を色濃く持ち、細身のタンクやセパレート風ハンドル、トルクバンドを活かした中速域の楽しさなど、英国風の美意識と走りの様式を強調します。

これらの記号は単なる略称ではありません。車体ジオメトリー(キャスター・トレール・ホイールベース)、重量配分、回転特性、空力処理、電子制御の作法といった設計の優先順位を短い記号に埋め込んだ開発言語です。名称を手がかりに、想定する使い方(通勤・ツーリング・サーキット)、メンテナンスの難易度、アップデートの方向(足まわり強化か吸排気・制御の最適化か)まで見通せるようになります。

要するに、バイクの名称や記号は「どの速度域で、どんな路面で、どんな気分で走るか」を端的に伝える道しるべです。CBはその中で、扱いやすさと総合性能の均衡を重んじるロードスポーツの基準点として機能し、CBRやGB、CLといった派生の位置づけを理解する際の座標軸を提供しています。

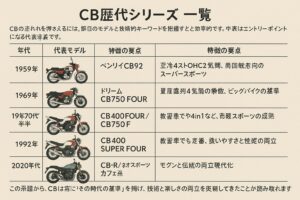

CB歴代シリーズ 一覧

CBの流れを押さえるには、節目のモデルと技術的キーワードを把握すると効率的です。下表はエントリーポイントになる代表年表です。

| 年代 | 代表モデル | 特徴の要点 |

|---|---|---|

| 1959年 | ベンリイCB92 | 空冷4ストOHC2気筒、高回転志向のスーパースポーツ |

| 1969年 | ドリームCB750 FOUR | 量産直列4気筒の象徴、ビッグバイクの基準を刷新 |

| 1970年代後半 | CB400FOUR/CB750F | DOHC化や4in1など、市販スポーツの成熟 |

| 1992年 | CB400 SUPER FOUR | 教習車でも定番、扱いやすさと性能の両立 |

| 1998年 | CB1300 SUPER FOUR | フラッグシップとして力強さと上質感を両立 |

| 2010年代 | CB1100シリーズ | 空冷直4の継承と現代化 |

| 2020年代 | CB-R/ネオスポーツカフェ系 | モダンと伝統の融合デザイン |

この系譜から、CBは常に「その時代の基準」を掲げ、技術と楽しさの両立を更新してきたことが読み取れます。

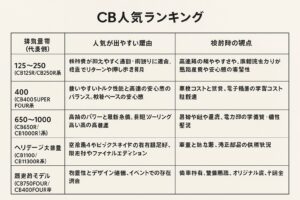

CB人気ランキング

人気の傾向を理解するには、単純な馬力順や年式順ではなく、使い方と維持コスト、希少性の三点で評価軸を整理するのが良いです。日常域の扱いやすさや燃費、取り回し、二人乗りの快適性といった総合バランスを重視する層では、中排気量のCBが長く支持を得ています。特に教習車としての実績も豊富な400クラスは、低中速域での扱いやすさと十分な高速安定性を両立し、通勤から週末ツーリングまで守備範囲が広いのが評価ポイントです。

一方、リセールやコレクタブル性を重視する層では、歴史的な節目を飾ったモデルの人気が高止まりしがちです。象徴的なのが量産直列4気筒の嚆矢となったCB750FOUR、軽快な操縦性と独特の造形で知られる初期CB400FOUR、限定仕様やファイナルエディションを含む空冷直4系のモデル群です。これらは生産数や保存状態、オリジナル度(外装・吸排気・足まわりの純正度合い)で価格が大きく振れ、入手難易度がランキングの体感に直結します。

近年の市場動向を俯瞰すると、排出ガス規制の段階的強化や電子制御の高度化によって、車両重量や価格帯が上方にシフトする傾向が見られます。結果として、ユーザーはカタログスペックだけでなく、維持費や整備性、取り回しのしやすさ、アクセサリーの入手性といった総合力で比較検討する傾向が強まっています。日本の制度面では、251cc以上で車検が必要になる点が所有コストの分水嶺になりやすく、250以下のクラスは初期費用・維持費の見通しが立てやすいという利点があります(出典:国土交通省 自動車検査の制度 https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/inspection/index.html)。

下表は、CBファミリーの代表排気量ごとの「人気が出やすい理由」と「検討時の視点」を整理した比較表です。実勢のランキングは地域や時期、流通状況で変動しますが、判断の基準線として活用できます。

| 排気量帯(代表例) | 人気が出やすい理由 | 検討時の視点 |

|---|---|---|

| 125〜250(CB125R/CB250R系) | 維持費が抑えやすく通勤・街乗りに適合。軽量でUターンや押し歩きが容易 | 高速道路や二人乗りの頻度、積載拡張の必要性 |

| 400(CB400 SUPER FOUR系) | 扱いやすいトルク特性と高速の安心感のバランス。教習ベースの安心感 | 車検コストと燃費、都市部の保管環境との相性 |

| 650〜1000(CB650R/CB1000R系) | 余裕のパワーと最新装備。長距離ツーリングや余力のある合流加速 | 取り回しと重量、電子制御の学習コスト・整備性 |

| ヘリテージ大排気量(CB1100/CB1300系) | 空冷直4やビッグネイキッドの所有満足、限定色やファイナルの希少性 | 車重と熱対策、純正部品の供給状況、保管環境 |

| 歴史的モデル(CB750FOUR/CB400FOUR等) | 物語性とデザイン価値、イベントでの存在感 | 旧車特有の整備履歴、オリジナル度、長期部品調達 |

以上を踏まえると、現在の「人気」はカタログ上の数値よりも、日常の満足度と所有体験の充実度、将来の維持・保存の見通しが鍵になります。普段の走行シーン(渋滞路中心か、郊外ツーリング主体か)、保管環境(屋内か屋外か)、メンテナンスへの関わり方(自分で触るかショップ任せか)を具体的に描きながら候補を絞り込むと、満足度の高い選択に近づけます。

ホンダ CBの意味と派生用語を解説

-

GBとCBの違いは何ですか?

-

GBの意味 スラングの注意点

-

カワサキZのZの意味は?

-

CB 新型の最新トレンド

-

まとめ:ホンダCB意味を総括

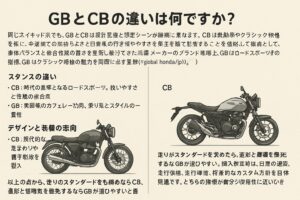

GBとCBの違いは何ですか?

同じネイキッド系でも、GBとCBは設計思想と想定シーンが明確に異なります。GBは鼓動感やクラシックな造形を核に、中速域での気持ちよさと日常域の扱いやすさを重視する性格です。対してCBは、その時代のロードスポーツの基準を提示することを使命として、車体バランスと総合性能の高さを更新し続けてきた系譜です。メーカーのブランド戦略上も、CBはロードスポーツの指標、GBはクラシック路線の魅力を前面に出す指標として整理されています(出典:Honda 公式サイト “CB”ブランドの歴史 https://global.honda/jp/CB/)。

スタンスの違い

・CB:時代の基準となるロードスポーツ。扱いやすさと性能の総合点

・GB:英国風味のカフェレーサー志向。乗り味とスタイルの一貫性

デザインと装備の志向

・CB:現代的な足まわりや電子制御を段階的に導入

・GB:クラシック造形を尊重しつつ必要十分な装備に抑制

上記の基本像に、設計要素の違いが具体的に反映されます。CBは旋回初期から中盤の応答性を高めるために、前後重量配分やキャスター角、トレール量をスポーツ寄りに最適化し、制動時の姿勢変化を抑えるサスペンション設定や高性能ブレーキシステムを積極的に採用する傾向があります。電子制御では、ライディングモード、トラクション制御、ABSの高度化など、幅広いライダーが一定の再現性で速く安全に走れる支援が重視されます。

一方GBは、中低速のトルク感やパルス感といった官能面を前面に出し、車体剛性や足まわりの味付けも「素直さ」と「しなやかさ」のバランスを取りやすい方向にまとめられます。ステップ位置やハンドル形状、シート形状はストリートレンジの快適性を主眼に、クラシックな外観と現代的な信頼性を両立させる思想が通底します。

用途面では、CBはワインディングからロングツーリング、サーキット走行まで守備範囲が広く、拡張性(ブレーキやサスペンションのアップグレード、電子制御の調整幅)が選びやすい特長があります。GBは市街地や流れる郊外路、ゆるやかなワインディングでの心地よい巡航を得意とし、カスタムも外観や乗り味を損なわないライトチューニングの相性が良好です。

以上の点から、走りのスタンダードを求めるならCB、造形と雰囲気を優先するならGBが選びやすいと言えます。購入検討時は、日常の速度域、走行距離、保管環境、将来的なカスタム方針を具体的に描き、どちらの指標が自分の使用シーンに近いかを見極めることが満足度向上の近道です。

GBの意味 スラングの注意点

GBは一般にGreat Britainの略として使われ、モーターカルチャーでは英国調のテイストやカフェレーサー文化の記号として受け取られる場合があります。会話やSNSでは、英国風のクラシック路線を指すニュアンスの称賛として用いられたり、モデル名の省略表記としてカジュアルに使われたりします。このとき、同じGBでも意味の射程が広く、文脈によって車種コードなのか、英国の略称なのか、スタイル記号なのかが変わりやすい点に注意が必要です。

誤解を避けるためには、次のような配慮が有効です。まず、車種記号としてのGBを指す場合は、モデル名や年式、排気量を添えて特定性を上げること。英国を示す略称としてのGBであれば、国名や文化的文脈が読み取れる語を前後に置くこと。スタイル記号として使うなら、カフェレーサーやクラシック、シングルの鼓動感といった要素語を組み合わせ、デザインや乗り味の話題であることを明確にすることです。

地域やコミュニティによって受け取り方が異なるため、用途や場面を補足するひと言を添えるだけでも齟齬は大きく減ります。モデル名、年代、用途を併記して伝える習慣を持てば、相手が誤って国名や別のスタイルを想起するリスクを抑えられます。スラングは便利な反面、射程が広い言葉ほど誤解が生じやすいため、少し丁寧に補足する姿勢がコミュニケーションの質を高めます。

まとめ:ホンダCB意味を総括

・CBは何の略かは所説ありCycle Better説が有力

・クラブマン文化との親和性が初期CBの評価を押し上げた

・CBはロードスポーツの基準を掲げ続けたシリーズである

・CB歴代シリーズ一覧の要点は代表年表で把握しやすい

・CB92とCB750FOURが転換点として位置づけられる

・CB400SUPER FOURは扱いやすさで長期に支持を得た

・CB1300は旗艦として力強さと上質感を示してきた

・ネオスポーツカフェ系は伝統と現代性の橋渡し役

・GBはクラシック志向でCBとは設計思想が異なる

・GBの意味は文脈で揺れるため併記で誤解を防ぐ

・カワサキZのZは究極性の象徴として定着している

・人気は出力順でなく日常満足度と所有感の総合で決まる

・CB新型は電子制御や快適性の最適化が進む傾向にある

・名称の略号は性能指向と楽しみ方の指針として機能する

・ホンダ CB 意味は単一解より歴史的文脈で理解が深まる

最後までお読みいただきありがとうございます。