この記事にはプロモーションが含まれています。

ホンダのバイク リコール 後輪ロックについて情報を探している方へ。この記事では、まず対象かどうかの見分け方、相談先の選び方、そしてどのリコール車種が該当するのかを要点から丁寧に整理します。最新の公表内容や報道で取り上げられたジョルノの事例、タクトやダンクに関するリコールのポイント、実際のリコール検索の手順まで一連の流れをわかりやすく解説します。

また、後輪ロックを意図的に試すのではなく、安全に配慮した症状の確認方法を重視し、後輪がロックする原因、どの車種で起こり得るのか、原付が65万台規模となった背景、リコールにかかる費用の有無といった疑問にも順を追ってお答えします。検索に時間をかけずに必要な情報へたどり着けるよう、実務で役立つチェックポイントと連絡の流れをまとめてご案内します。

-

リコール検索と対象車両の見分け方

-

後輪ロックの主な原因と症状の見極め

-

相談先はどこにあるかと実際の手順

-

費用や予約、修理後のポイント

ホンダ バイク リコール 後輪ロックの概要

-

リコール検索の方法と確認手順

-

ジョルノ 後輪ロックの事例とは

-

リコール車種の一覧と対象範囲

-

修理はどこに依頼すればいいのか

-

最新のリコール情報と国交省の発表

リコール検索の方法と確認手順

車台番号で対象可否を確かめるのが最短ルートです。国土交通省のリコール情報検索や各メーカーのリコール検索では、登録書類に記載された車台番号を入力して照合します。登録区分ごとに車台番号の桁数や記載位置が決まっているとされ、登録書類を手元に置いたうえでの入力が推奨されます。中古車の場合でも、名義変更が適切に行われていれば通知が届くと案内されていますが、通知の未着や住所変更のタイムラグに備えて、自主的に定期チェックを行うと安心です。

検索ページの結果には、同一型式の中に「対象範囲だが改修対象外の個体」が含まれるケースもあると説明されています。そのため、ウェブ検索で該当の表示が出た段階で結論づけず、最終判断は販売店での現車確認に委ねる流れが安全確保につながります。

車台番号はハンドル下やフレーム刻印、エンジン型式プレート、書類の車台番号欄など、複数の場所で確認できます。刻印の読み違い(ゼロとオー、ワンとアイなど)や、前後の桁の欠落は照合ミスの原因になりやすいため、入力時には指差し確認や写真メモでのダブルチェックが有効です。

また、リコールの実施期間に期限が設けられていない場合でも、潤滑不良の進行や二次被害を避ける観点から、早期の予約と入庫計画が望ましいとされています。部品準備に時間を要する旨の告知がある案件では、症状の有無や使用状況(通勤・通学など)を伝えると、優先度の判断や代替手段の提案が受けやすくなります。

参考情報として、一次情報の検索窓口は以下が代表的です(出典:国土交通省 リコール・改善対策・サービスキャンペーン検索 https://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/index.html)。

手順の目安

- 登録書類で車台番号を確認します

- メーカーまたは国土交通省の検索ページで番号を入力します

- 表示された対象範囲と内容を読み、該当時は販売店に連絡します

- 日時を予約し、指示があれば運転を控えます

ジョルノ 後輪ロックの事例とは

ジョルノは今回の対象車種に含まれるとされ、報道や公式の周知では、ケース合わせ面の密着不足によるオイル漏れが潤滑不足を招き、内部ベアリングなどが焼き付いて後輪ロックに至るおそれがあると説明されています。走行中の特定回転域でのうなり音や、惰性走行時の異音、駐輪後に地面へ残るオイル跡は、早期発見につながる代表的な兆候です。

症状が軽微に見えても、潤滑系の不良は短距離の使用でも状態を悪化させる可能性があるため、運行継続は避けて販売店へ相談することが推奨されます。休店日に発生した場合は、ロードサービス(会員サービスや保険付帯サービス)を利用し、安全な移動と搬送を優先しましょう。

実務面では、入庫前に以下の情報を整理しておくと診断がスムーズです。

・異音が出る速度域や状況(発進直後、一定速、減速時など)

・発生頻度と経過(初回発生日、悪化の有無)

・駐輪場所に残ったオイル量の目安(直径や滴数)

・警告灯の点灯や他の症状(振動増大、出力低下など)

これらの記録は整備工場での再現性を高め、必要な部品手配や作業時間の見立てに直結します。早い段階での共有が、結果的に入庫回数の削減や修理期間の短縮につながります。

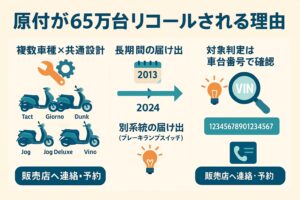

リコール車種の一覧と対象範囲

対象はホンダの原付主要モデルであるタクト、ジョルノ、ダンクに加え、ホンダ製部品を搭載するヤマハブランド(ジョグ、ジョグデラックス、ビーノ)まで広がっています。公式発表では製作期間や車台番号の範囲が詳細に示されているとされています。以下は要点整理です。

| 車種 | 区分 | 製作期間の例 | 主な原因の整理 | 主な対処の整理 |

|---|---|---|---|---|

| タクト | ホンダ原付 | 2016年頃〜2024年9月の一部 | クランクケース・ミッションケースの密着不足によるオイル漏れ | オイル量測定、基準未満はケース・ベアリング交換、基準以上は清掃とガスケット塗布再組付け |

| ジョルノ | ホンダ原付 | 2015年頃〜2024年9月の一部 | 同上 | 同上 |

| ダンク | ホンダ原付 | 2016年頃〜2024年8月の一部 | 同上 | 同上 |

| ジョグ/ジョグデラックス/ビーノ | ヤマハ原付(ホンダ製部品搭載) | 2013年末頃〜2024年9月の一部 | 同上 | 販売店で無償回収・修理 |

表は公表の骨子を簡略化したものです。該当可否は車台番号で必ず確認してください。

修理はどこに依頼すればいいのか

速やかな安全確保のためには、作業規格と部品供給体制を備えた窓口を選ぶことが肝心です。基本方針として、最寄りのホンダ二輪正規取扱店に事前予約のうえで入庫する流れが推奨されています。メーカーの案内では、市場措置の準備が整い次第、該当システムの点検と必要部品の交換を無償で実施するとされています。購入店が遠方であっても、正規取扱店で受付できる体制が想定されており、居住地に近い販売店へ直接相談することで、部品手配やスケジューリングが効率化しやすくなります。

症状が休店日に発生した場合の初動も、事故回避の観点から重要です。Honda Dream Road Service miniの会員は、案内に従って会員向けロードサービスへ連絡する方法が案内されています。一般の方はJAFや加入保険のロードサービスを活用し、自走を避けて搬送を優先する対応が推奨されています。潤滑不良やベアリング損傷が疑われる状態での走行継続は、二次損傷や転倒リスクの増大につながると説明されています。

入庫予約の際は、以下の情報を整理して伝えると診断・準備がスムーズになります。

・異音の発生状況(速度域、加減速のタイミング、持続時間)

・床面へのオイル滴下の有無(おおよその量や位置)

・直近の走行距離と使用環境(通勤・短距離、雨天走行の頻度など)

・警告灯や振動の増減といった付随症状の有無

部品供給については、同一系統の市場措置が広範囲に及ぶと、物流と作業枠の逼迫で入庫待ちが生じる場合があるとされています。したがって、症状の有無にかかわらず、該当可能性が高い場合は早めに連絡を入れ、必要に応じて代車や代替移動手段の可否、車両預かり期間の目安、リコール作業に含まれない任意整備の範囲と費用負担の線引きなど、実務上の条件を確認しておくと安心です。なお、無償対応の対象はリコールで特定された点検・交換作業に限定されるとされ、代車費用や公共交通機関の移動費、特殊カスタムに起因する追加作業などは自己負担となる可能性がある旨が案内されています。

最新のリコール情報と国交省の発表

直近の公表内容の整理では、原付6車種に関して潤滑用オイルの漏れを起点とする潤滑不良が発生し、内部部品の焼き付きにより走行中の後輪ロックへ至るおそれがあるとして、無償の回収・修理が届け出られたと報じられています。公式資料では、不具合情報が多数蓄積され、転倒事例が確認されたことが示されているとされます。さらに、同時期にはブレーキランプスイッチの接点不良により、点灯し続ける、あるいは点灯しない現象が生じる可能性についても届け出があり、これらは後続車への被視認性や安全運転上の配慮事項として周知が図られています。

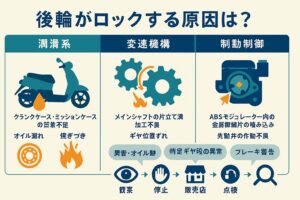

過去事例の位置づけとしては、2019年に一部250ccクラスでメインシャフトの加工不良に関する届け出が案内され、5速ギヤ固定の溝加工に起因してギヤの位置ずれが生じ、最終的に後輪ロックへ波及する恐れがあると説明されました。また、同時期にはABSモジュレーター内部における微細片の噛み込みにより、制動時の制御に支障を来す可能性があるとの届け出も存在します。これらを重ね合わせると、同じ「後輪ロック」という現象でも、原因系統は潤滑不良、トランスミッション機構、制動制御系と複数に分かれ、対処内容や点検手順が大きく異なることが明確になります。

現時点で最も信頼できる確認ルートは一次情報の参照です。対象車の特定や作業内容の理解には、国のデータベースである公的な検索窓口を活用するのが有効とされています(出典:国土交通省 二輪車リコール・改善対策・サービスキャンペーン検索 https://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/index.html)。公式検索では、車台番号による該当判定や、届出番号・届出日・不具合の部位・原因の要約・改善措置の記載が確認でき、販売店での最終判断に先立つ基礎情報として有用です。さらに、届出本文では対象範囲に「改修対象ではない個体を含む」旨の注記が付される場合があるため、ウェブ上の該当表示をもって走行可否を独断せず、販売店での点検結果を最優先に据える運用が安全面で合理的だと考えられます。

ホンダ バイク リコール 後輪ロックの詳細解説

-

タクト リコールの内容と影響

-

ダンク リコールで報告された不具合

-

後輪ロック やり方?正しい確認法とは

-

後輪がロックする原因は何?

-

ホンダのどの車種が後輪ロックするの?

-

原付が65万台リコールされる理由は?

-

リコールにかかる費用はいくら?

-

まとめ:ホンダ バイク リコール 後輪ロックへの対応

タクト リコールの内容と影響

タクトは今回のリコール群の中心に位置づけられており、対象範囲が広いことから、早期の確認と入庫計画が安全面で有効です。製造工程の管理手順が一部で適切に維持されなかった場合、クランクケースとミッションケースの合わせ面で面圧が不足し、シール不良や微小な歪みにより潤滑用オイルの漏れが生じると説明されています。オイルが減少すると、ギヤやベアリング周辺の油膜保持が難しくなり、金属同士の接触が増えることで摩耗や発熱が進行し、焼き付きや異音(うなり音・擦過音)に至る可能性があると整理されています。これが進行すると、最悪の場合に走行中の後輪ロックへ波及するおそれがある、というのが技術的なリスクの骨子です。

整備現場では、まずミッションオイル量の測定と汚れ・にごり・金属粉の有無を確認し、基準未満であればケースの良品交換に加えてベアリングなどの関連部品を新品へ交換する、といった手順が案内されています。基準以上で漏れ痕や合わせ面の汚染がある場合は、合わせ面の清掃およびガスケット塗布での再組付けが選択されます。あわせて、にじみ跡の位置や広がり方、排気系・駆動系への二次付着の有無を点検し、必要に応じて清掃や保護措置を講じます。

作業計画の観点では、部品需給とピット枠の混雑により即日対応が難しいケースも想定されます。予約の際は、症状の発生条件(速度域、加減速、温間・冷間)や経時変化、駐車面に残ったオイルの量や直径、直近の走行距離などを伝えると、診断と部品手配が効率化します。入庫までの期間に異音やにおい(焦げ臭)が増した場合は、使用を控えてロードサービス搬送を選ぶ方が安全です。

ダンク リコールで報告された不具合

ダンクで説明されている不具合メカニズムは、タクトと同系統とされています。ケース合わせ面の密着不足があると、わずかな温度変化や振動でもシール性が低下し、徐々にオイルがにじみます。油量がしきい値を下回ると、ギヤの歯面やベアリングの転走面で油膜切れが起こりやすくなり、表面粗さの悪化を起点として摩耗が加速、最終的に焼き付きに至るおそれがある、という流れです。

日常点検で拾える兆候としては、走り始めや減速時のうなり音、アイドリングからの発進直後に感じる微振動の増大、停車後の地面に残る新しいオイル跡が挙げられます。にじみの観察は、駐輪位置を一定にし、白い紙や段ボールを敷いて比較する方法が実用的です。販売店では、オイル量・粘度の変化、鉄粉の有無、にじみ位置の特定に加え、ケース面の汚染状態やガスケットの状態を総合評価し、レギュレーションに沿って交換または再組付けを行うと説明されています。

安全側の運用として、異音やオイル跡が確認できた段階で無理な自走は避けるのが賢明です。症状が軽微でも、短距離の繰り返し走行が劣化を進めることがあるため、早めの相談と搬送手配がトラブルの拡大防止につながります。

後輪ロック やり方?正しい確認法とは

後輪ロックを意図的に再現する行為は危険で、絶対に試す必要はありません。ここでは、再現ではなく安全に配慮した兆候の確認手順を整理します。まず、発進直後や減速時に現れる異音や振動の変化に注意を払い、いつ、どの速度域で、どのような音がするかを記録します。次に、停車後すぐに車体下へ白い紙や段ボールを置き、数分〜一晩で新たなオイル滴下があるかを観察します。滴下位置が後輪寄りのケース合わせ面付近に対応していれば、潤滑系のにじみが疑われます。

確認の過程では、焦げ臭さや煙、急激な出力低下などの強い異常が出た場合、運転を中止して安全な場所に停車し、ロードサービスや販売店へ連絡する対応が求められます。兆候記録は整備の再現性を高めますが、走行テストを重ねて症状を「出す」必要はありません。記録と写真、駐車面のシミの大きさ、発生環境(上り坂・渋滞など)をメモして共有することが、診断の近道になります。

後輪がロックする原因は何?

後輪ロックという同一の現象の背後には、複数の発生系統が存在します。今回の原付で中心とされるのは、クランクケース・ミッションケースの合わせ面での密着不足に起因するオイル漏れで、潤滑不良から焼き付きへ至る経路です。別系統として、2019年の一部250ccモデルでは、トランスミッションのメインシャフト加工不良が報告され、5速ギヤ固定用溝の加工ばらつきによりギヤの位置ずれが起こり、駆動系が拘束されるリスクがあると整理されました。さらに、ABSモジュレーターでは、製造時に生じた微細な金属片の噛み込みが逆止弁の作動に影響し、制動時の制御が阻害される可能性があると説明された事例もあります。

このように、潤滑系、変速機構、制動制御のいずれにも原因が存在し得るため、点検では症状の前後関係を丁寧に切り分けることが求められます。異音とともにオイル跡が増えているなら潤滑系、特定ギヤ段での異常や金属音が強ければ変速機構、ブレーキ操作時に異常警告や挙動不安定が現れるなら制動制御系、といった一次切り分けが目安になります。最終的な評価は、届出に定められた点検手順に沿って販売店で実施されます。公式の一次情報は公的データベースで公開されており、届出番号や原因、改善措置の要約を確認できます(出典:国土交通省 二輪車リコール・改善対策・サービスキャンペーン検索 https://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/index.html)。

ホンダのどの車種が後輪ロックするの?

対象車種は原付クラスが中心に整理されており、ホンダのタクト、ジョルノ、ダンクに加えて、同系統の部品を採用するヤマハブランドのジョグ、ジョグデラックス、ビーノが挙がっています。公表内容では、エンジンの動力を後輪に伝えるケース合わせ面の密着不足に起因して潤滑用オイルが漏れ、潤滑不良から内部部品の焼き付きに至るおそれがあると説明されており、結果として走行中の後輪ロックリスクが生じるという位置づけです。

一方で、同じ「後輪ロック」という現象でも、原因系統が異なる過去の届け出も存在します。例えば、レブル250、CRF250L/CRF250M/CRF250ラリー、CB250Rの一部では、トランスミッションのメインシャフト周りの加工不良が指摘され、ギヤ位置のずれが駆動を拘束するリスクにつながると整理されました。また、CBR250RRや大型機種の一部では、ABSモジュレーター内部の微細片が逆止弁に噛み込むことで制動作動が阻害され、結果として車輪のロックへ波及する可能性が案内された期間があります。

重要なのは、同一車種でも製作期間や車台番号の範囲によって対象と非対象が混在する点です。対象可否はモデル名だけでは判断できず、車台番号による個別照合が不可欠です。対象範囲には「改修対象ではない個体を含む」旨の注記が付く場合もあるため、ウェブ上の表示だけで走行可否を決めず、販売店での最終確認を前提に進めるのが安全です(出典:国土交通省 二輪車リコール・改善対策・サービスキャンペーン検索 https://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/index.html)。

原付が65万台リコールされる理由は?

台数が大きく見える背景には、複数車種への水平展開、長期間にわたる製作ロット、そして共通設計・共通工程の採用といった要因の重なりがあります。ホンダのタクト、ジョルノ、ダンクに加え、ヤマハブランドのジョグ、ジョグデラックス、ビーノまで対象が及ぶことで、同一メカニズムを共有する原付セグメント全体の母数が一気に膨らみます。さらに、製作時期のレンジが数年単位にまたがると、理論上の対象総数はさらに増加します。

また同時期には、潤滑系とは別系統のブレーキランプスイッチ不具合に関する届け出も重なっています。こちらは被視認性や保安基準適合の観点から重要なテーマであり、該当台数が多くなる傾向があります。結果として、全体像として「大型のリコール」と認識されやすい数字になりますが、個別車両の可否は結局のところ車台番号のレンジと適用条件で決まります。届出本文には原因、改善措置、対象範囲の詳細が整理されるため、まずは一次情報で該当性を確認し、販売店で最終判断を仰ぐ手順が合理的です。

リコールにかかる費用はいくら?

リコール、改善対策、サービスキャンペーンに該当する点検・交換作業は、工賃と必要部品ともに無償対応とされています。つまり、対象として確定した作業のコア部分について、ユーザーが費用を負担することは基本的にありません。実務上の注意点としては、以下のような費用は別途発生し得ます。

・代車の利用料が有料設定の店舗で借りる場合の代車費用

・車両を預けた後の移動に要する交通費や駐車料金などの実費

・車両の特殊カスタムや社外部品により、純正状態では不要な脱着・調整が追加で必要となる場合の作業費用

また、同時入庫でオイルや消耗品の任意交換、点検パック等の有償メニューを依頼する場合はリコール作業と別枠で計上されます。予約の段階で「無償の範囲」と「任意整備の範囲」を明確に確認し、見積もりの内訳(作業名、部品名、税込金額の有無)を共有しておくと、受け取り時の齟齬を避けられます。なお、症状が進行しており自走が危険と判断されるケースでは、ロードサービス搬送の手配が安全面で有利です。加入しているサービスの補償範囲(距離上限、保管料、帰宅交通費の扱い)も事前に確認しておくと安心です。

まとめ:ホンダ バイク リコール 後輪ロックへの対応

-

車台番号でのリコール検索を最初の一歩にする

-

異音やにじみを感じたら運転を控えて相談する

-

相談先は最寄りの正規取扱店へ早めに予約する

-

休店日はロードサービスや保険窓口を活用する

-

対象はタクトとジョルノとダンクが中心である

-

ヤマハのジョグ系も部品共通で対象に含まれる

-

潤滑不足は焼き付きに至る前の兆候が見極め要

-

後輪ロックの再現ではなく症状観察を優先する

-

点検内容はオイル量測定と交換または再組付け

-

部品準備に時間がかかる場合があるため早める

-

2019年には250ccで別系統の事例が案内された

-

ABSモジュレーター関連の届け出も過去にある

-

リコール対応は無償だが代車等は自己負担が生じ得る

-

表で対象範囲の骨子を把握し個体は店舗で確定する

-

ホンダ バイク リコール 後輪ロックは早期対応が安全につながる

最後までお読みいただきありがとうございます。