<本記事にはプロモーションが含まれています>

バイクを新車で購入した際、多くのライダーが気にするのが「慣らし運転 」の正しい方法です。適切な慣らし運転はエンジンの寿命を延ばし、性能を引き出すために重要です。「バイクの慣らし運転は1000kmごとに行うもの?」や「バイクの慣らし運転のスピードは?」と疑問を持つ方も多いでしょう。

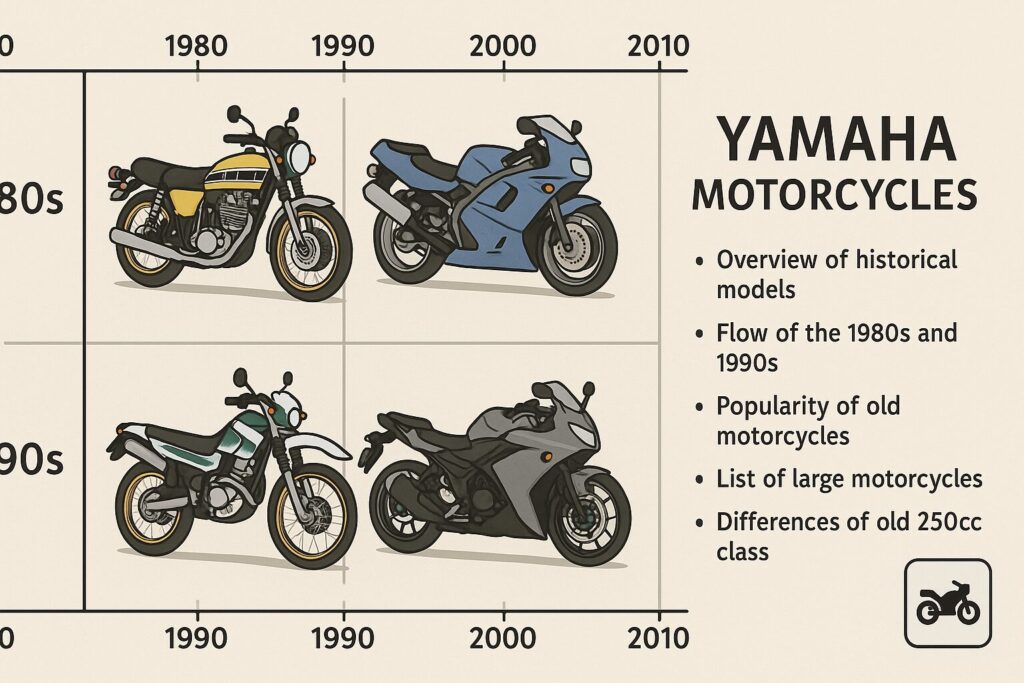

ヤマハのバイクは車種ごとに異なる基準があります。例えば、XSR900 慣らし運転では回転数管理が重要で、XSR125 慣らし運転では低排気量特有の注意点があります。MT-09 慣らし運転ではトルクの強さを考慮したスムーズな操作が求められます。

また、スクーターの 慣らし運転ではCVTを採用しているため、慣らし運転 速度の管理が重要です。125ccクラスでは負荷がかかりやすいため慎重に行う必要があります。

さらに、ホンダのバイクの 慣らし運転は500km、カワサキのバイクの慣らし運転は排気量ごとに異なる基準を設定しています。「慣らし運転は1日何キロ走ればいいですか?」については、50km〜200kmが目安とされています。

「バイクを慣らししないとどうなる?」という疑問に対しては、エンジン内部の摩擦が過度に進み、寿命を縮める可能性があります。本記事では、バイク 慣らし運転 ヤマハの基本や車種ごとの注意点を解説し、最適な慣らし運転の方法を紹介します。

- ヤマハのバイクに適した慣らし運転の方法と注意点

- 車種ごとの慣らし運転の回転数や走行距離の目安

- スクーターや125ccモデルの慣らし運転の特徴と違い

- 慣らし運転をしない場合の影響とエンジン寿命への影響

バイク 慣らし運転 ヤマハ車の基本と必要性

- バイクの慣らし運転は1000kmごとに行うもの?

- バイクの慣らし運転のスピードは?

- バイクを慣らししないとどうなる?

- 慣らし運転は1日何キロ走ればいいですか?

- スクーターの慣らし運転は速度に注意

バイクの慣らし運転は1000kmごとに行うもの?

バイクの慣らし運転は、新車購入時の最初の1000kmを目安に実施するのが一般的ですが、1000kmごとに繰り返し行うものではありません。新しいエンジン内部の各パーツを馴染ませ、長期的な性能維持や寿命の延長を目的としているため、一度適切に実施すれば、その後は通常の運転に移行できます。

本来、エンジンの内部パーツは非常に高精度で作られていますが、それでも細かな凹凸や摩擦による影響があるため、最初の走行時に金属の微細な摩耗が発生します。この期間に急激な加速や高回転を避け、適切な回転数で穏やかに運転することで、部品同士がスムーズに馴染み、エンジン本来の性能を引き出すことができます。

しかし、これは新車時の話であり、一度慣らし運転が完了したバイクには、基本的に再度1000kmごとに慣らし運転を行う必要はありません。ただし、エンジンのオーバーホール(分解整備)やピストン・シリンダーの交換など、大きな修理を施した場合は、再度慣らし運転を行うことが推奨されます。これは、新品の部品が正しく馴染むまでの期間が必要になるためです。

また、メーカーや車種によっては、推奨される慣らし運転の距離が異なることもあります。例えば、ヤマハやスズキでは1000kmを目安にすることが多いですが、ホンダは500km、カワサキは排気量によって1000km以上の慣らし運転を推奨するケースもあります。そのため、各車種の取扱説明書を確認し、指定の方法に従うことが重要です。

結論として、バイクの慣らし運転は1000kmごとに繰り返すものではなく、新車時やエンジンの大規模修理後に行うべきものです。バイクの性能を最大限引き出し、長く快適に乗るためにも、最初の1000kmを適切に走行することが大切です。

バイクの慣らし運転のスピードは?

バイクの慣らし運転では、エンジン回転数を抑えながら慎重に走行することが重要であり、適切なスピードは車種や排気量によって異なります。ただし、一般的な目安としては、急激な加速や高回転を避け、80km/h以下の穏やかな速度で走ることが推奨されています。

なぜスピードを抑える必要があるのかというと、新車のエンジンはまだ完全に馴染んでおらず、内部の金属パーツが適切に擦り合わされるまで摩耗が進むためです。特に、高回転域での走行は、摩擦熱や金属同士の過度な摩耗を引き起こし、エンジンに負担をかける可能性があります。そのため、初期の走行では一定の回転数制限を守りながら、速度をコントロールすることが求められます。

ヤマハのバイクを例に挙げると、取扱説明書には「最初の1000kmまではエンジン回転数を●●r/min以下に抑える」といった指示があり、具体的な数値は車種ごとに異なります。例えば、MT-09では6000r/min以下、MT-25では8400r/min以下が目安とされています。また、タコメーターのないスクーターなどの場合は、アクセルを全開にせず、半分程度の開度を意識することで適切な慣らし運転が可能です。

一方で、慣らし運転の目的は単に低速で走ることではなく、エンジンやトランスミッションの各部品を適切に馴染ませることにあります。そのため、高速道路を一定のスピードで長時間走るよりも、信号やカーブのある一般道を走行し、ギアチェンジや回転数の変化を意識することが大切です。これにより、クラッチやギアの動作もスムーズになり、エンジン内部だけでなく、トランスミッションやサスペンションなどの部品もバランスよく馴染んでいきます。

また、慣らし運転中のスピード調整では、一定の速度を維持し続けるのではなく、緩やかに加減速を行うこともポイントです。例えば、50km/h~80km/hの範囲で速度を変化させながら走ることで、エンジンの負荷を分散させ、より自然に慣らし運転を進めることができます。

結局のところ、バイクの慣らし運転では、適切な回転数とスピードを守りながら、できるだけ多様なシチュエーションで走行することが理想的です。メーカーの指示を参考にしつつ、焦らず丁寧にエンジンを育てていく意識を持つことが、バイクの長期的なパフォーマンス向上につながります。

バイクを慣らししないとどうなる?

バイクの慣らし運転をせずにいきなり高回転で走行すると、エンジン内部のパーツや駆動系の各部に過度な負担がかかり、長期的な性能低下や寿命の短縮につながる可能性があります。新車のエンジン内部は精密に加工されていますが、金属表面には目に見えないレベルの凹凸があり、初期段階では摩擦が大きくなるためです。この段階で無理に高負荷をかけると、摩擦熱が過剰に発生し、部品の摩耗が進んでしまうことがあります。

具体的なリスクとしては、ピストンやシリンダー壁の摩耗が不均一に進み、圧縮漏れや異音の原因となる可能性があります。また、オイルに混ざる金属粉の量が多くなり、エンジン内部の潤滑が十分に機能しなくなることも懸念されます。慣らし運転を適切に行えば、金属同士が自然に擦れ合い、スムーズな動作を実現できますが、これを飛ばしてしまうと、後からの調整が難しくなるのです。

また、エンジン以外の部分にも影響が出る可能性があります。例えば、トランスミッション(ギア)の歯車部分も、慣らし運転の過程で適切な噛み合わせが形成されていきます。しかし、初期段階で激しいシフトチェンジや急加速を繰り返すと、ギアの摩耗が早まり、シフトの入りが悪くなったり、異音が発生したりすることがあります。さらに、ブレーキやサスペンションの慣らしが不十分なまま過度な負荷をかけると、制動性能の低下や乗り心地の悪化を招くことも考えられます。

一方で、最近のバイクは製造技術が向上し、エンジン内部の加工精度も非常に高くなっています。そのため、極端に乱暴な運転をしなければ、慣らし運転を完全に省略したからといって即座に重大なトラブルが発生することは少なくなりました。しかし、それでもメーカーが推奨する慣らし運転の手順を守ることで、エンジンの性能を長く維持し、トラブルのリスクを最小限に抑えることができるのは間違いありません。

したがって、バイクの慣らし運転を行わない場合、短期間では問題がないように思えても、長期的にはエンジンや駆動系の寿命が縮まる可能性があります。特に、バイクを長く大切に乗りたい場合は、最初の1000kmを慎重に走行し、エンジンやその他のパーツをしっかり馴染ませることが重要です。

慣らし運転は1日何キロ走ればいいですか?

バイクの慣らし運転を行う際に、1日あたりどれくらいの距離を走るべきかは、多くのライダーが気になるポイントの一つです。一般的に、慣らし運転の推奨距離は1000km程度とされていますが、これを1日で一気に走破するのは避けたほうがよいでしょう。なぜなら、慣らし運転の目的は単に距離を稼ぐことではなく、エンジン内部のパーツを適切に馴染ませることにあるためです。

慣らし運転の理想的な走行距離は、1日あたり50km〜200km程度が目安とされています。この距離であれば、エンジンに過度な負荷をかけることなく、適度に温度変化を経験させながら慣らしを進めることができます。また、長距離を走る場合でも、適度に休憩を挟み、エンジンの冷却時間を確保することが重要です。例えば、100km以上のツーリングをする場合は、途中でエンジンを休ませるために30分程度の休憩を取るとよいでしょう。

一方で、慣らし運転を長期間かけて行いすぎるのも問題です。例えば、1日に10km程度しか走らないと、1000kmに到達するまでにかなりの時間がかかり、適切なタイミングでオイル交換を行うことができなくなる可能性があります。バイクのエンジンオイルは、新車時に発生する金属粉を除去する役割も担っているため、初回のオイル交換は慣らし運転が完了するタイミング(通常1000km前後)が推奨されます。あまりにも低頻度で走行すると、オイルの汚れが長期間放置され、逆にエンジンに悪影響を与えることも考えられます。

また、高速道路を使って短期間で距離を稼ぐのも、適切な慣らし運転とは言えません。高速道路では一定の速度で走り続けることが多く、エンジン回転数に変化が少ないため、内部のパーツが均等に馴染みにくくなります。できるだけ信号のある一般道を走り、ギアチェンジや加減速を繰り返しながらエンジンに多様な負荷をかけることが理想的です。

最終的に、1日あたりの走行距離は50km〜200kmを目安とし、適度に休憩を挟みながら走るのが最も適切な慣らし運転の方法と言えます。無理に短期間で終わらせようとせず、エンジンの状態を確認しながら丁寧に距離を伸ばしていくことが、長く快適にバイクを楽しむためのポイントです。

スクーターの慣らし運転は速度に注意

スクーターの慣らし運転を行う際には、速度管理が特に重要です。一般的にバイクの慣らし運転ではエンジンの回転数や走行距離に気をつけることが推奨されますが、スクーターの場合はギアチェンジが不要な「オートマチックトランスミッション(AT)」を採用しているため、エンジン回転数の調整がしにくい特徴があります。そのため、速度の出しすぎを防ぎ、適切な範囲で走行することが慣らし運転成功のポイントとなります。

まず、新車のスクーターを慣らす際には、最高速度を控えめにすることが基本です。取扱説明書にも記載されている場合が多いですが、一般的には走行距離1000kmまでは最高速度を80km/h以下に抑えるのが理想的とされています。特に小排気量の125cc以下のスクーターでは、エンジンの負荷が高くなりやすいため、60km/h程度の速度を目安にするのがよいでしょう。

なぜ速度を抑える必要があるのかというと、新車のエンジン内部には摩擦による金属粉が発生しやすく、最初のうちは高回転・高負荷での走行がエンジンに大きなダメージを与える可能性があるためです。スクーターの場合、アクセルを開けるだけで自動的にエンジン回転数が上がるため、気づかないうちに高回転域での走行になってしまうことがあります。これを防ぐためにも、アクセルを急に全開にせず、滑らかに操作することが大切です。

また、スクーターの慣らし運転では、一定の速度で走行し続けることも避けるべきポイントの一つです。例えば、高速道路を使ってずっと60km/hや80km/hで走り続けると、エンジン内部の特定の回転数に偏った馴染み方をしてしまい、後々のパフォーマンスに影響を与える可能性があります。理想的な方法としては、一般道を活用しながら加減速を繰り返し、エンジン回転数の変化をつけることです。これにより、エンジン内部の各部品が均等に馴染みやすくなり、よりスムーズな動作を実現できます。

さらに、スクーターの慣らし運転では、速度だけでなくブレーキングにも気を配る必要があります。スクーターは前後輪のブレーキバランスが異なることが多く、新車の状態ではブレーキパッドやタイヤの摩擦が安定していません。そのため、急ブレーキを避け、できるだけ緩やかに減速するよう心がけましょう。特に新しいタイヤはグリップ力が安定するまでに少し時間がかかるため、最初の数百kmは慎重な運転を意識することが重要です。

スクーターの慣らし運転は、エンジンだけでなく、駆動系やブレーキ、タイヤなどの各パーツにも影響を及ぼす大切な期間です。速度を守りながら、加減速を繰り返し、急なアクセル操作やブレーキングを避けることで、スクーター本来の性能をしっかりと引き出すことができます。慣らし運転を適切に行うことで、エンジンの寿命を延ばし、燃費や走行性能の向上にもつながるため、慎重に進めていきましょう。

バイク 慣らし運転 ヤマハの車種別ガイド

- XSR900 慣らし運転のポイント

- XSR125 慣らし運転の注意点

- MT-09 慣らし運転の手順とコツ

- バイク 慣らし運転 125ccモデルの違い

- バイク 慣らし運転 ホンダ・カワサキとの比較

- バイク 慣らし運転 スクーターの特徴

- バイク 慣らし運転 ヤマハの基本と注意点

XSR900 慣らし運転のポイント

ヤマハのXSR900は、高性能な3気筒エンジンと軽量なスピンフォージドホイールを備えたネオレトロスタイルのバイクです。そのため、慣らし運転を適切に行うことで、エンジンのスムーズな回転や各部品の摩耗を最適化し、長く快適に乗るための土台を作ることができます。

まず、慣らし運転の走行距離の目安ですが、ヤマハの取扱説明書では1000kmまでを推奨しています。この期間はエンジン内部の金属パーツが馴染む重要なフェーズとなるため、急加速や高回転域での走行は避けるべきです。具体的には、最初の600kmまでは6000rpm以下、その後1000kmまでは7000rpm以下に抑えるのが理想的です。

アクセル操作についても注意が必要です。XSR900は電子制御スロットルを採用しており、レスポンスが非常に鋭いため、急激にスロットルを開けるとエンジンに大きな負荷がかかります。慣らし運転中は、スムーズなスロットルワークを意識しながら、徐々に加速していくことを心がけましょう。また、急ブレーキも避け、ブレーキパッドやタイヤを適切に馴染ませることが大切です。

次に、ギアチェンジのタイミングについてです。XSR900はクイックシフターを標準装備していますが、慣らし運転の間はクラッチ操作を活用しながら丁寧なシフトチェンジを行うことが推奨されます。特に、エンジンが十分に温まる前の低温時には、無理な高回転シフトを避け、回転数にムラを持たせながらスムーズにギアを変えることが理想的です。

また、高速道路の使用にも注意が必要です。慣らし運転では、一定の速度で長時間走行するよりも、回転数に変化をつけながら走る方が効果的です。信号のある一般道を利用しながら、エンジンにさまざまな負荷をかけることで、より均一に部品が馴染みます。もし高速道路を使用する場合は、一定速度のまま走り続けるのではなく、休憩を挟みながら速度に変化をつけるようにしましょう。

さらに、慣らし運転が終了した後の初回オイル交換も重要です。XSR900のエンジンは高性能なため、初回の1000km走行後にエンジンオイルとオイルフィルターを交換することで、エンジン内部に発生した金属粉をしっかりと除去し、最適な状態を維持できます。

最終的に、XSR900の慣らし運転では、回転数を制限しながら穏やかな加減速を心がけ、適切なギアチェンジとブレーキングを意識することが重要です。これにより、エンジンだけでなく、サスペンションやタイヤ、ブレーキシステムなど、車体全体をバランスよく馴染ませることができます。

XSR125 慣らし運転の注意点

ヤマハのXSR125は、クラシックなデザインと最新技術を融合させたコンパクトなバイクで、特に初心者や街乗りに適したモデルです。しかし、新車時にはエンジンや駆動系の各部がまだ馴染んでいないため、適切な慣らし運転を行うことでバイクの性能を最大限に引き出すことができます。

まず、走行距離の目安ですが、XSR125の慣らし運転は500km〜1000kmを推奨されています。特に最初の500kmは慎重に走行し、急なアクセル操作や高回転での走行を避けることが重要です。この期間にエンジンやトランスミッションの部品を馴染ませることで、スムーズな動作が可能になります。

次に、エンジン回転数の管理についてです。一般的に、慣らし運転中はレッドゾーンの50%程度までの回転数を上限とし、500kmを超えたら70%程度まで回転数を上げるようにします。例えば、XSR125のレッドゾーンが10,000rpm付近にある場合、最初の500kmは5000rpm以下を目安に、500km以降は7000rpm程度まで回すことが理想的です。

また、XSR125は空冷単気筒エンジンを採用しているため、温度管理も重要なポイントになります。特に慣らし運転の初期段階では、長時間の連続走行を避け、適度に休憩を挟むことが推奨されます。空冷エンジンは水冷エンジンと比べて放熱性能が劣るため、渋滞時のストップ&ゴーを繰り返すと過熱しやすくなる点にも注意が必要です。

さらに、ギアチェンジの意識も大切です。XSR125は6速ミッションを搭載していますが、慣らし運転中は無理に高回転で引っ張らず、早めにシフトアップすることでエンジンへの負担を軽減できます。特に、新車時はクラッチやギアの摩耗が進む過程にあるため、スムーズなシフト操作を心がけることでトランスミッションの寿命を延ばすことができます。

また、ブレーキやタイヤの慣らしにも注意しましょう。新車の状態ではブレーキパッドとディスクローターの摩擦が安定していないため、急ブレーキを避けながら徐々に馴染ませることが大切です。加えて、新品のタイヤは表面に油分が残っていることが多いため、最初の100km程度は急なバンクや強いリーンを控え、慎重な操作を心がける必要があります。

慣らし運転が完了した後は、初回のオイル交換を必ず実施しましょう。エンジン内部では金属の微細な摩耗が発生しており、オイルに細かい金属粉が混ざることがあります。これを取り除くためにも、初回の1000km前後でオイル交換を行い、エンジンの負担を軽減することが推奨されます。

総じて、XSR125の慣らし運転では、回転数と温度管理を意識しながら、急な操作を避け、スムーズな走行を心がけることが重要です。これを徹底することで、エンジンの寿命を延ばし、より快適なライディングを楽しむことができるでしょう。

MT-09 慣らし運転の手順とコツ

ヤマハのMT-09は、高出力の3気筒エンジンと俊敏なハンドリングが特徴のネイキッドスポーツバイクです。そのパワフルな性能を最大限に活かすためには、適切な慣らし運転を行い、エンジンや駆動系をスムーズに馴染ませることが重要になります。特にMT-09はレスポンスの良いスロットル制御を備えているため、慣らし運転中は慎重な操作が求められます。

1. 走行距離の目安と回転数制限

MT-09の慣らし運転は1000kmを目安に行うのが推奨されています。最初の600kmまでは6000rpm以下に抑え、その後1000kmまでは7000rpm以下を上限とすることで、エンジン内部の摩擦を適切に減少させることができます。慣らし期間中に急激な回転数の上昇を避けることで、シリンダーやピストンリングが均等に馴染み、エンジン寿命の延長につながります。

2. スロットル操作のポイント

MT-09は電子制御スロットル(YCC-T)を採用しており、スロットルの開け方によってエンジンのレスポンスが大きく変化します。そのため、慣らし運転中は急なスロットル開閉を避け、滑らかに加減速を行うことが重要です。特に、発進時に一気にアクセルを開けると、エンジンに余計な負荷がかかるだけでなく、トラクションコントロールの介入が不安定になることもあるため、注意が必要です。

3. ギアチェンジの意識

MT-09にはクイックシフターが装備されていますが、慣らし運転中はできるだけクラッチを使いながらギアチェンジを行うのが理想的です。これは、エンジン内部のギアやシフト機構をスムーズに馴染ませるためです。また、極端な低回転や高回転でのシフトチェンジを避け、適度な回転数でギアチェンジを行うことで、エンジンへの負担を減らしながらスムーズな加速を実現できます。

4. 高速道路の活用とエンジン負荷の調整

高速道路で慣らし運転を行う場合は、一定の速度で長時間走ることを避け、時折速度を変化させながら走行するのが理想的です。ずっと同じ回転数で走行すると、エンジン内部の特定の回転域に摩耗が集中し、均等な馴染み方ができなくなってしまいます。一般道を活用しながら、加減速を意識した走行を行うことが、より効果的な慣らし運転につながります。

5. 慣らし運転後のメンテナンス

1000kmの慣らし運転が完了したら、エンジンオイルとオイルフィルターの交換を行うことが推奨されています。新車時のエンジン内部には金属の微細な摩耗が発生し、それがオイルに混ざってしまうため、初回のオイル交換を適切なタイミングで行うことで、エンジンのコンディションを良好に保つことができます。また、チェーンの初期伸びが発生している可能性もあるため、チェーンの張り調整も忘れずに行いましょう。

最終的に、MT-09の慣らし運転では、回転数の管理、スロットルの滑らかな操作、適切なギアチェンジ、高速道路の使い方、そして慣らし後のメンテナンスが重要になります。この一連のプロセスを丁寧に行うことで、MT-09本来のパフォーマンスを最大限に引き出し、長期間にわたって快適なライディングを楽しむことができます。

バイク 慣らし運転 125ccモデルの違い

125ccクラスのバイクは、軽量で取り回しがしやすく、通勤や街乗りに適したモデルが多いですが、慣らし運転に関しても大型バイクとは異なるポイントがいくつかあります。特に、エンジンの特性や駆動方式の違いを理解した上で、適切な慣らし運転を行うことが重要です。

1. 走行距離と回転数の目安

125ccバイクの慣らし運転の目安は500km〜1000km程度とされています。これは、大型バイクに比べてエンジンの負担が大きく、適切に馴染ませるための走行距離が短めで済むことが理由です。一般的な基準としては、最初の500kmはレッドゾーンの50%以下、その後1000kmまでは70%程度まで回転数を上げることが理想的です。

2. 小排気量エンジンの特性と影響

125ccモデルは、大型バイクに比べてエンジン回転数が高めになりがちです。例えば、6速ミッションを搭載したスポーツモデルの場合、高速道路では高回転域を維持することになります。そのため、高回転での負荷を避けるために、最初の500kmはあまり長時間の高速走行をしないことが推奨されます。スクータータイプの場合も同様に、アクセルを急に開けず、一定の速度を保ちながら走ることが大切です。

3. 空冷と水冷の違い

125ccモデルには、空冷エンジンを採用しているバイクも多くあります。空冷エンジンは放熱性が低いため、長時間の連続走行でエンジンがオーバーヒートしやすいという特徴があります。そのため、慣らし運転中は30分〜1時間程度の走行ごとに休憩を挟み、エンジンを適度に冷やすことが大切です。一方で、水冷エンジンを搭載した125ccバイクは放熱性が高く、比較的安定した温度管理が可能なため、空冷ほど神経質になる必要はありません。

4. ギア付きバイクとスクーターの違い

125ccクラスには、ギア付きバイクとATスクーターの両方が存在します。ギア付きモデルでは、慣らし運転中に早めのシフトアップを意識し、無理に高回転を維持しないことがポイントです。一方、スクーターの場合は常にエンジン回転数が自動で調整されるため、急加速を控えながら穏やかな速度で走行することが推奨されます。

総じて、125ccクラスのバイクの慣らし運転では、走行距離を500km〜1000kmの範囲で管理し、回転数を抑えながらスムーズに加減速することが重要です。また、空冷・水冷の違いや、ギア付きバイクとスクーターの特性を理解し、それぞれに適した方法で慣らしを進めることが、バイクの寿命を延ばし快適な走行につながります。

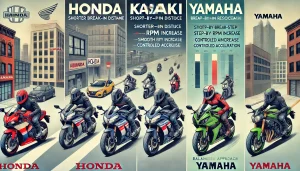

バイク 慣らし運転 ホンダ・カワサキとの比較

バイクの慣らし運転は、メーカーごとに推奨される方法や距離が異なります。特にホンダとカワサキは、それぞれ独自の基準を設けており、ヤマハと比較すると違いが明確になります。どのメーカーのバイクでも慣らし運転を行う目的は共通していますが、メーカーの推奨方法に従うことで、エンジンの寿命を延ばし、本来の性能を引き出すことができます。

1. ホンダの慣らし運転の特徴

ホンダの慣らし運転は、比較的シンプルで短期間に設定されているのが特徴です。一般的に走行距離500kmを目安とし、その間は急加速や急ブレーキを避けながら走行することが推奨されています。ホンダの取扱説明書では「適切な慣らし運転を行うことで、車両の性能をより良い状態に保てる」と記載されており、エンジンの寿命を延ばすというよりも、本来の性能を発揮できるようにすることを重視している点が特徴的です。

また、ホンダは小排気量のバイクに関しても、慣らし運転の距離を短めに設定する傾向があります。例えば、50ccのスクーターでは100km程度、250cc以上のモデルでは500kmという目安が一般的です。このことから、ホンダは「最小限の慣らし運転でバイクの性能を安定させる」という方針を採用していると考えられます。

2. カワサキの慣らし運転の特徴

カワサキの慣らし運転は、他メーカーと比べて段階的な回転数制限を設けている点が特徴です。一般的に、最初の0〜200kmは4000rpm以下、200〜600kmは6000rpm以下、その後1000kmまでは控えめな運転を推奨するなど、距離ごとにエンジン回転数の上限を変えながら慣らしていく方式を取っています。このように、徐々にエンジンに負荷をかけていくことで、よりスムーズに馴染ませることを重視しているのがカワサキの特徴です。

また、カワサキは慣らし運転について「寿命を延ばし、性能を維持するために必要なもの」と明記しており、ホンダと比べても長期的な耐久性を考慮した慣らし運転を推奨していることが分かります。特に高回転型のエンジンを搭載するスポーツバイクでは、慣らし運転の影響が大きいため、慎重な回転数管理が求められます。

3. ヤマハとの違い

ヤマハの慣らし運転は、ホンダとカワサキの中間的なアプローチを取っています。一般的に、1000kmを目安とし、エンジン回転数の制限については車種ごとに設定されていることが特徴です。例えば、MT-07では6000rpm以下、MT-25では8400rpm以下など、各モデルごとに細かく規定されているため、ユーザーは取扱説明書を確認する必要があります。

ホンダのように短期間で済ませる方式と異なり、ヤマハはカワサキと同じくエンジン寿命を延ばすことを重視していますが、カワサキほど細かい段階制限は設けていません。そのため、比較的自由度の高い方法で慣らし運転が可能な点が、ヤマハの特徴といえるでしょう。

4. どのメーカーの方法を採用すべきか?

どのメーカーのバイクであっても、基本的には取扱説明書に記載された方法を守ることが最も重要です。特に、高回転域を多用するスポーツモデルでは、慎重にエンジンを慣らすことで寿命が延びるため、カワサキ方式のように段階的な回転数制限を取り入れるのも有効な手段となります。一方で、短期間で済ませたい場合はホンダ方式を参考にしつつ、無理のない範囲で慎重に走行することが推奨されます。

バイク 慣らし運転 スクーターの特徴

スクーターの慣らし運転は、ギア付きバイクとは異なるポイントに注意が必要です。スクーターは自動変速機構(CVT)を採用しており、マニュアルバイクのようにギアチェンジをしながらエンジン回転数を調整することができません。そのため、エンジンに無理な負荷をかけないよう、速度管理やアクセルの操作に気を配ることが重要になります。

1. 速度と回転数の管理

スクーターの慣らし運転では、最高速度を控えめにすることが大切です。一般的に、最初の500kmまでは60km/h以下、1000kmまでは80km/h以下を目安とするのが理想的とされています。これは、スクーターのCVT機構が常に最適な回転数を維持しようとするため、一度高回転になってしまうとその状態が続いてしまうことがあるためです。

特に、125cc以下のスクーターでは、小排気量エンジンの特性上、高回転で走行することが多くなります。そのため、慣らし運転中は無理に全開加速をせず、アクセルを穏やかに開けながら走行することを心がける必要があります。

2. エンジン負荷の分散

スクーターは、ギア付きバイクと異なり、エンジン回転数の変化が少なくなりがちです。これにより、特定の回転域に負担が集中しやすいという特徴があります。この問題を回避するためには、速度を変えながら走ることが重要です。例えば、50km/hで一定速度を保つのではなく、40km/h〜60km/hの範囲で加減速を繰り返すことで、エンジン内部の部品を均等に馴染ませることができます。

3. ブレーキとタイヤの慣らし

スクーターは後輪ブレーキを頻繁に使うため、ブレーキパッドが正しく馴染むまでの間は、急ブレーキを避けながら適度な減速を繰り返すことが推奨されます。また、新車時のタイヤは表面に油分が残っていることがあるため、最初の100km程度は急なコーナリングを避け、穏やかに走ることが重要です。

総じて、スクーターの慣らし運転では、速度管理・アクセルワークの調整・エンジン負荷の分散・ブレーキやタイヤの馴染ませがポイントになります。適切な慣らしを行うことで、スクーター本来の性能を長く維持し、安全で快適なライディングが可能になります。

バイク 慣らし運転 ヤマハの基本と注意点

- バイクの慣らし運転は、新車購入時の1000kmを目安に行う

- 1000kmごとに繰り返す必要はなく、新車時またはエンジン修理後に実施する

- 高回転や急加速を避け、穏やかな運転を心がける

- エンジン内部の摩擦を減らし、寿命を延ばすために必要

- ヤマハのバイクは車種ごとに回転数制限が異なる

- 高速道路で一定速度を維持するより、一般道で回転数を変えながら走るのが理想的

- 慣らし運転では80km/h以下の速度が推奨されることが多い

- スクーターはギア付きバイクと異なり、アクセル操作に注意が必要

- 125ccモデルは走行距離500km~1000kmを目安に実施する

- ホンダは500km、カワサキは排気量ごとに異なる基準を設定している

- XSR900やMT-09は高性能なため、回転数管理が重要

- 慣らし運転後のオイル交換は必須で、金属粉を取り除く目的がある

- ギアチェンジは無理に引っ張らず、スムーズな操作を意識する

- スクーターはCVTの特性上、一定速度の維持を避けるべき

- 慣らし運転を適切に行うことで、エンジン性能を最大限引き出せる

最後までお読みいただきありがとうございます。