この記事にはプロモーションが含まれています。

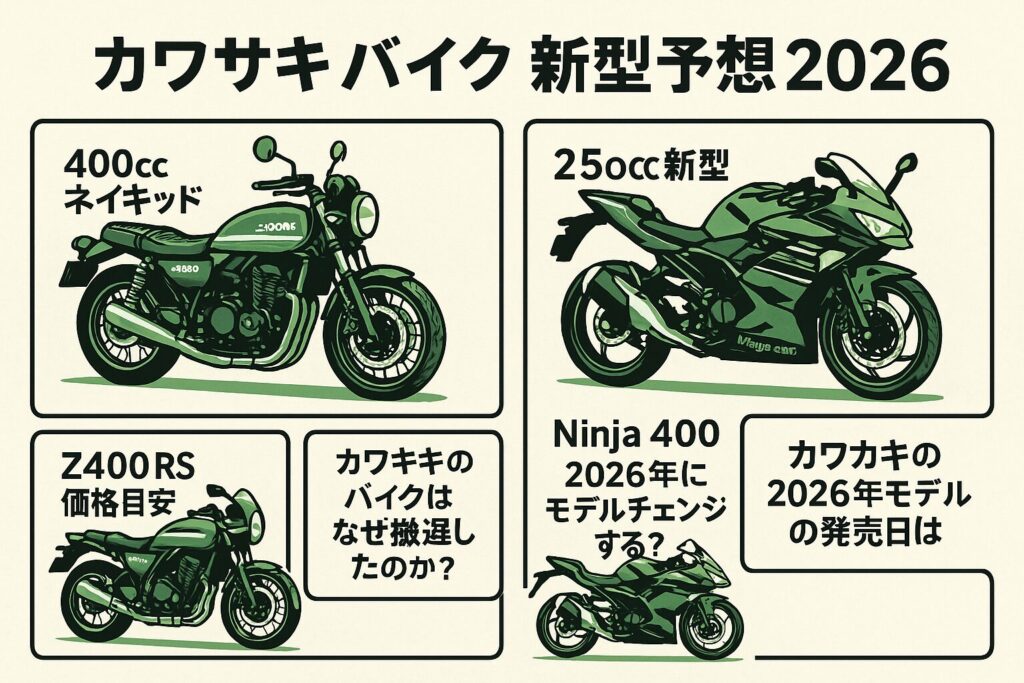

カワサキのバイクの新型予想に関心を持つ方に向けて、点在する新型情報や噂を整理し、新型予想2026の全体像をわかりやすく解説します。注目度の高い400ccネイキッドの新型や250cc新型の動向、さらにZ400RS新型の価格目安まで丁寧にまとめました。気になるNinja 400は2026年にモデルチェンジするのか、カワサキの2026年モデルの発売日はいつなのかといった疑問にも、現時点の情報から根拠を示して解説します。また、「カワサキのバイクはなぜ撤退したのか?」という誤解されやすいテーマを正確に整理し、「カワサキのバイクで最強のモデルはどれか?」という視点から、用途別の評価軸を提示します。推測の範囲を明確にしつつ、購入や比較検討に役立つ実践的な視点で構成しています。

・2026年前後の新型の見通しと発売時期の傾向

・400ccと250ccで注目のモデルと位置づけ

・Z400RSの価格観と競合比較の要点

・モデルチェンジや撤退に関する最新の整理

カワサキのバイク 新型予想の最新動向

-

最新の新型情報を整理

-

業界で語られる新型の噂

-

新型予想 2026の見通し

-

400ccネイキッド 新型の動向

-

Z400RS 新型価格の目安

-

250cc 新型のライン予測

最新の新型情報を整理

2025年から2026年にかけては、ラインアップ全体を「電動・ハイブリッドの拡充」「ヘリテイジの価値強化」「ミドルクラスの商品性維持」の三本柱で押し上げる流れが続く見通しです。ハイブリッドではNinja 7 HybridやZ7 Hybridが量販フェーズに入り、停止時に自動でローギアを選択するALPFやEV走行モードといった先進装備が、街乗りの快適性と環境配慮の両面で注目を集めています。具体的な装備の概要はメーカー情報で確認でき、価格帯も中〜大型のICEモデルと競合する位置づけになりつつあります(出典:カワサキモータースジャパン Ninja 7 Hybrid 公式ページ https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/hybrid-electric/hev/ninja-7-hybrid)。

大型クラスではNinja 1100SXやVERSYS 1100 SEの登場が話題をリードしています。いずれも長距離指向の足まわりや制動系を充実させ、ETCや先進メーター連携といったツアラー機能を強化した構成が特徴です。これにより、スポーツツアラーの上限が引き上がり、従来の1000cc級から一段階上の余裕をもつパッケージが選択肢に加わりました。

ヘリテイジ領域では、Z900RSやZ650RSに対して、カラーリングやグラフィックの再設計、限定仕様の導入などで“所有満足”を高めるアプローチが継続すると考えられます。パワーユニットやシャシーの大規模刷新は頻繁ではありませんが、塗装の質感向上、ストライプ位置の微調整、ハンドルやシートの細やかな見直しなど、日常で体感できる仕立ての改良が重ねられる傾向です。

スポーツサイドの核はNinja ZX-4R系です。高回転域でのパンチと街乗り域の扱いやすさをバランスさせる味付けが評価され、年次改良では吸気・排気の最適化や熱マネジメント、表示系UIの改善といった“小さな改善の積み重ね”が期待されます。結果として、初期型からの乗り換え需要と、新規ユーザーの流入の双方を取り込みやすいサイクルが形成されます。

オフ・デュアルパーパスでは、KLX230シリーズの派生が拡充し、標準モデル、ローダウン寄りバリエーション、オンオフ両立型など、体格や用途に合わせた選び分けがしやすくなっています。軽量な車体と素直なサスペンション特性が魅力で、リターンライダーや初めてのオフ挑戦層にも受け入れられやすい構成です。総じて、規制適合の継続と電動・ハイブリッド領域の強化、ヘリテイジ価値の磨き込みが同時並行で進む布陣だと言えます。

業界で語られる新型の噂

注目度が高いのは、直列4気筒をベースとしたネオクラシック派生の可能性です。とりわけ400クラスでは、Z900RSとZ650RSに続く形で、RSファミリーの“末弟”が加わるのではないかという見立てが繰り返し取り沙汰されています。もし実現するなら、丸目ヘッドライトや往年のライン塗装、ツインメーター風の意匠を押さえつつ、現代的なフレームやブレーキ、電子制御を組み合わせるハイブリッドな造形が有力です。

一方で、噂段階の話は型式認証やティーザーの有無、メーカーの商標出願動向など“足跡”が見えないうちは流動的です。現実味の判断には、次の三点が参考になります。第一に、既存プラットフォームの拡張で実現できるか。第二に、上位・下位モデルとの価格階段を崩さずに収まるか。第三に、排出ガス規制や騒音規制へ自然に適合できるか、です。これらの条件が揃うと投入確度は高まります。

また、既存モデルのカラー更新や特別仕様の導入も噂の定番です。ヘリテイジは外装の世界観が支持の大きな要素を占めるため、アイコニックな配色の復刻や、外装パーツの質感向上は“ニュースになりやすい”トピックです。過去の年次改良を振り返っても、限定色や専用サス・ブレーキを組み合わせた上位グレードの投入は、シリーズの鮮度を保つための有効な手段として繰り返されてきました。これらを踏まえると、名称や時期を断定しない姿勢を保ちつつ、プラットフォーム戦略と価格整合性から実現性を見極めるのが賢明です。

新型予想 2026の見通し

2026年の動きは、年次改良・限定色・派生グレード強化の三本立てが中心になる見込みです。ミドルクラスは日本市場の中核帯であるため、価格を大きく動かさずに商品力を高める“質的改善”が選ばれやすく、実装の方向性は以下のように整理できます。

まず排出ガス規制・騒音規制の適合に合わせた制御ロジックの最適化です。吸排気系の微修正やECUのリマップ、触媒の仕様見直しなど、走行感の悪化を最小限に抑えながら適合を満たすチューニングが採られます。次に、電子制御とインストゥルメントの快適性向上です。表示UIの分かりやすさ、スマートフォン連携やナビ機能の底上げなど、日常利用の体験品質を上げる改良が見込まれます。最後に、ヘリテイジ系の価値向上です。ペイントやストライプ位置の再解釈、シート表皮やステッチの仕立て直しなど、所有満足の中核を磨く方向に傾きます。

価格レンジは、据え置きから小幅の見直しに収まる可能性が高く、上位グレードでブレーキやサスペンションを強化し、標準グレードは必要十分装備で価格を維持する二層構成が現実的です。こうした布陣は、初回ロットの割り当てや為替影響にも対応しやすく、需要動向に合わせて生産配分を調整できるメリットがあります。以上の点を踏まえると、2026年は“派手な全面刷新”よりも、成熟度を高める丁寧なアップデートが軸になると考えられます。

主要モデルの時期とトピック(予想)

| 区分 | モデル/系統 | 時期の目安 | 主なトピック |

|---|---|---|---|

| ヘリテイジ | Z650RS系 | 2025年末〜 | 新色・グラフィックの刷新 |

| スポーツ | Ninja ZX-4R系 | 2025年秋〜 | 年次改良・装備微調整 |

| ネイキッド | Z900/Z900RS系 | 2025年末〜2026年 | カラー更新・特別仕様 |

| オフ/デュアル | KLX230系 | 2025年秋以降 | 派生グレード拡充 |

上表は、近年の商品戦略と市場の受容性から整理した予想です。ヘリテイジは配色と質感の刷新、スポーツは制御や熱対策の微調整、ネイキッドは特別仕様での差別化、オフ/デュアルは体格や用途別の枝葉拡張という役割分担が見えます。発売サイクルは例年、秋口の情報解禁から年末〜年始の導入という流れが多く、初期ロットは人気色や上位グレードに注文が集中しやすいため、商談の早期化が納期短縮に寄与します。

400ccネイキッド 新型の動向

400ccクラスは、日本の道路事情や維持費の観点から「走行性能」と「所有コスト」の均衡がとれた帯域として根強い人気があります。近年はスポーツ直4のNinja ZX-4R系がクラスのベンチマークとして機能し、ネイキッドではZ400が軽量コンパクトな車体と扱いやすい出力特性で日常域からワインディングまで幅広い支持を集めています。今後の新型動向を読み解くうえでは、規制対応、電子制御、価格設計の三点を軸に見ていくと整理しやすくなります。

まず規制対応です。二輪車は段階的に厳格化する排出ガス・騒音規制への適合が求められ、ECUマッピングや触媒、吸排気の微修正、オンボード診断機能(いわゆるOBDII相当)の導入・強化などが継続的に発生します。これらは性能の維持と環境適合を両立させるための必須投資であり、モデルサイクルごとに「見えにくい進化」を積み上げる背景になっています(出典:国土交通省 二輪車の排出ガス規制 https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000206.html)。

次に電子制御の標準化です。ABSはすでに必須装備の位置づけで、今後はトラクションコントロール(トラコン)やパワーモード、スリッパークラッチなどが、ベースグレードから上位グレードへ段階的に配される流れが続くと見られます。ネオクラシック路線が拡充される場合でも、丸目ライトやクラシックな外装に、最新の制動・制御系を自然に組み合わせる“見た目レトロ×中身モダン”の設計思想が主流になります。

価格設計では、400ccネイキッドの「手の届きやすさ」が最大の鍵です。総コストの高い直4ユニットや高性能ブレーキをフル採用すると価格が上振れしやすいため、ベースは必要十分なABSとトラコン、上位でサスペンション(例:減衰調整機構やプリロード調整範囲の拡大)やブレーキ(大径ディスクや上位キャリパー)を強化する二層構成が現実的です。目安となる価格帯は110万円前後で、これを超える場合は上級装備や特別塗装などの明確な付加価値が求められます。

用語メモ

-

スリッパークラッチ:急減速時の後輪ホッピングを抑える機構

-

ラジアルマウントキャリパー:制動時の剛性を確保しやすいキャリパー固定方式

-

OBD:自己診断機能。排出ガス関連の異常を検知・記録する仕組み

Z400RS 新型価格の目安(現時点で公式発表や型式情報は未確認)

Z400RSが具体化する場合、400cc直4という高コストなパワーユニットに、タンク・サイドカバー・丸目ライトなどヘリテイジ外装の専用設計を重ねるため、価格は約105万〜110万円のレンジが有力視されます。ここでのポイントは、スポーツカウルを備えるNinja ZX-4R系との「価格・性能の階段」を崩さないことです。ラムエアや空力外装を持たないネイキッドは、空気抵抗の面でハンディがある一方、低中速の扱いやすさや軽快感を前面に出し、車体セッティングを公道寄りに最適化することで独自の価値を打ち出せます。

装備面では、アナログ指針を意識した二眼メーターに多機能液晶を組み合わせ、ヘリテイジの世界観と情報性を両立させるアイデアが現実味を帯びます。ブレーキはフロントのダブルディスクを基本に、上位仕様でパッド・ディスク径・キャリパー剛性のグレードアップを行い、サスペンションはフロント倒立フォークの調整範囲やリアショックのリンク比最適化などで差別化するのが妥当です。

購入計画の視点では、初期ロットは人気色や上位グレードに注文が集中しやすいため、標準色や標準グレードを選ぶと納期面で優位に働く場合があります。加えて、外装オプションやガード類、スクリーンは後付けで拡張しやすい領域のため、契約時は“走る・止まる・曲がる”のコア装備を優先し、アクセサリーは納車後に段階導入する戦略が費用対効果の面でも合理的です。

価格位置づけのイメージ(参考)

| 項目 | ベースグレード | 上位グレード |

|---|---|---|

| 参考価格レンジ | 約105万〜110万円 | 約110万円超 |

| ブレーキ | 標準ディスク+一般グレードキャリパー | 大径ディスク+高剛性キャリパー |

| サスペンション | 基本減衰調整 | 調整範囲拡大・上位ユニット |

| メーター | 二眼+多機能液晶 | 同左+追加表示機能・質感向上 |

250cc 新型のライン予測

250ccは、初めての大型二輪へ進む前のステップや、街乗り主体のコンパクト志向に応える“間口の広さ”が魅力です。今後の新型は、軽量化、取り回しの良さ、燃費・耐久性のバランスを軸に、ネイキッドとフルカウルの二本立てが続くと考えられます。年次改良ではカラーリング刷新と細かな快適装備の見直しが中心で、ABSは標準、トラクションコントロールは上位仕様から段階的に普及する流れが濃厚です。

技術面では、スロットルレスポンスの滑らかさを高めるECU最適化、低速域の扱いやすさを支える一次減速比・二次減速比の再検討、小型軽量マフラーや新設計ステッププレートなど、体感しやすい改善が積み上がる公算が大きいです。サスペンションはストローク量と初期作動性のチューニングで乗り心地と接地感を底上げし、街乗りからワインディングまで一貫した安定感を狙います。

価格は70万〜80万円台が中心帯になる見込みで、このレンジを外さずに装備の質を段階的に引き上げることが、ユーザー層の広がりに直結します。上位仕様でUSB電源やスマホ連携メーター、グリップヒーター用ハーネスの標準装備化など、日常利便性の底上げが想定されます。結果として、リターン層には“気負わず楽しめる相棒”として、ステップアップ層には“ベーシック×最新装備”の安心感として、選ぶ理由が明確になる構成が望ましいと言えます。

セレクションのヒント

-

毎日の通勤通学中心なら、軽量でハンドル切れ角が大きいモデル

-

週末のワインディング重視なら、減衰調整付きサスやラジアルタイヤ対応

-

先々の拡張性重視なら、アクセサリー電源やETC配線の取り出しやすさも確認

カワサキのバイク 新型予想の注目点

-

Ninja400は2026年にモデルチェンジする?

-

カワサキの2026年モデルの発売日はいつですか?

-

カワサキのバイクはなぜ撤退したのですか?

-

カワサキのバイクで最強のバイクは?

-

まとめ:カワサキのバイク 新型予想

Ninja400は2026年にモデルチェンジする?

中核モデルとしての役割は当面変わらず、2026年に向けては商品力を保つための年次アップデートが軸になる見込みです。直近の潮流では、排出ガス・騒音規制への継続適合が開発の前提となり、ECU制御の最適化、触媒容量や貴金属配分の見直し、吸排気レイアウトの微修正といった“見えにくい改良”が積み上がりやすい状況です(出典:国土交通省 二輪車の排出ガス規制https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000206.html )。これらは最高出力やカタログ上の数値を大きく動かさず、実走域の扱いやすさや燃費の安定性に効く傾向があります。

装備面では、メーター表示の視認性向上やスマートフォン連携機能の刷新、ヘッドライトの配光最適化、ウインドプロテクションの微調整、シートフォームの改良といったユーザビリティ強化が想定されます。ブレーキはパッド材とマスター径の最適化、サスペンションは初期作動の滑らかさと中速域の減衰バランスの調整が検討対象になりやすく、街乗りからワインディングまでの“疲れにくさ”を底上げします。フレームや主要骨格の全面設計変更はコストとバリューチェーンへの影響が大きいため、短サイクルでの実施可能性は限定的です。以上を踏まえると、2026年のNinja 400は大型刷新よりも、日常域で体感しやすい小改良の積み重ねで完成度を高めてくると考えられます。

カワサキの2026年モデルの発売日はいつですか?

発売サイクルは例年、秋口から年末にかけて翌年モデルの情報が段階的に発表され、年明けから春にかけて店頭導入が進む流れが一般的です。具体的には、秋の早い段階でカラー・グレードの一部が先行告知され、続いて特別仕様や上位グレードが追ってアナウンスされるケースが多く見られます。国内ディーラーへの配車は初期ロットの割り当てが限られるため、人気色や上位仕様に注文が集中した場合は納車までの待機期間が生じやすく、標準色や標準装備を選ぶと入荷が早まる可能性があります。

購入計画の観点では、発表直後に複数店舗へ希望色・希望グレードの在庫状況を確認し、入荷予定月と輸送リードタイム(港到着から店舗納車整備までの期間)の目安を合わせて把握しておくことが有効です。オプションは、走行安全や防犯に直結するETC、スライダー、グリップヒーターなどを優先し、外装アクセサリーは後付けで拡張する方が、納期と費用対効果の両面で合理的です。為替や物流の外部要因で入荷時期が前後する場合もあるため、注文時には第1希望と第2希望の色・仕様をあらかじめ用意しておくと、スムーズに配車枠へ乗せやすくなります。

カワサキのバイクはなぜ撤退したのですか?

撤退という表現は、しばしば「企業が市場から完全に退出した」という意味に受け取られがちですが、二輪市場では実態が異なるケースが大半です。多くの場合は、各国・地域の排出ガスや騒音の規制強化、安全基準の改定、為替・物流コスト、需要構造の変化など複数要因の組み合わせにより、個別の車種が生産終了や販売休止、あるいは一時的な輸入停止となる措置が取られます。ラインアップ再編の結果として店頭から特定モデルが消えると、「撤退」という言い回しが独り歩きしやすくなります。

制度面では、適合審査に関わるコストと開発工数が年々増加しており、継続生産の可否はモデル単位で判断されます。たとえば、ECU制御の最適化や触媒容量の拡大、オンボード診断機能の強化などは、小変更のように見えても設計・調達・検証に広範な影響を与えます。販売規模が限られる車種では、次期規制に合わせた改修投資を見送って販売終了とする判断が現実的になる場合があります。こうした局面では、同一カテゴリ内で代替となる後継・派生モデルが用意されることが多く、企業としての販売活動自体は継続しています。

ビジネスの観点では、排気量帯や車種群ごとに「価格帯」「装備レベル」「期待販売台数」を階段状に設計し、重複や過剰なバリエーションを避ける最適化が進みます。結果として、低稼働のグレードや、近接した価格・装備で競合する姉妹車の整理が発生しやすくなります。さらに、地域ごとの消費税・関税、認証手続きの違い、アフターサービス網の維持コストも意思決定に影響します。したがって、「市場からの撤退」というよりは「商品ポートフォリオの再設計」と捉えると実態に近づきます。

規制環境に関する一次情報は、公的機関の資料で確認できます。日本国内では、二輪車の排出ガス基準や型式指定の枠組みが段階的に強化されており、メーカーはこれに合わせてモデルごとに適合策を講じます(出典:国土交通省 二輪車の排出ガス規制 https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000206.html)。この制度的背景を踏まえると、個別モデルの販売終了は「撤退」の同義ではなく、持続可能な範囲での製品入れ替えや地域別最適化の一環だと理解できます。

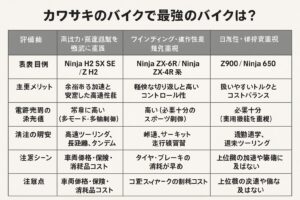

カワサキのバイクで最強のバイクは?

最強の定義は目的と評価軸で変わります。最高出力や加速性能を重視する場合、過給機を搭載するZ H2や、長距離運用を見据えたNinja H2 SX SEが有力候補になります。電子制御の充実度、ブレーキ・サスペンションのグレード、耐熱・冷却設計などが総合性能を支え、サーキット走行のような高負荷環境でも安定したパフォーマンスを発揮しやすい構成です。

一方で、ワインディングやミニサーキットでの扱いやすさを優先するなら、シャシーの軽さとレスポンスに優れるNinja ZX-6RやNinja ZX-4R系が高い満足をもたらします。軽量パッケージは進入の姿勢作りや立ち上がりでのライン修正が容易で、ライダーの入力が結果に直結しやすい特性を示します。公道での総合力を求める場合は、Z900やNinja 650のような中核モデルが、トルクの扱いやすさ、整備性、所有コストのバランスに優れ、日常からツーリングまで幅広く対応します。

選定の目安として、下表のような比較軸で整理すると、自分にとっての最強像が見えやすくなります。数値そのものよりも、使い方に対してどの要素を重視するかを明確にすることが要点です。

| 評価軸 | 高出力・高速巡航を重視 | ワインディング・操作性重視 | 日常性・維持費重視 |

|---|---|---|---|

| 想定モデル例 | Ninja H2 SX SE/Z H2 | Ninja ZX-6R/Ninja ZX-4R系 | Z900/Ninja 650 |

| 主要メリット | 余裕ある加速と安定した高速性能 | 軽快な切り返しと高いコントロール性 | 扱いやすいトルクとコストバランス |

| 電子制御の充実度 | 非常に高い(多モード・多軸制御) | 高い(必要十分のスポーツ制御) | 必要十分(実用機能を重視) |

| 想定シーン | 高速ツーリング、長距離、タンデム | 峠道、サーキット走行練習 | 通勤通学、週末ツーリング |

| 注意点 | 車両価格・保険・消耗品コスト | タイヤ・ブレーキの消耗が早め | 上位機の加速や装備には及ばない |

このように、最強は単一のモデル名で決まるものではなく、用途・路面・走行時間・積載やタンデムの有無などの条件で最適解が変わります。目的を具体化し、重要視する評価軸を二つ程度に絞ると、候補の比較が一気に容易になります。例えば「高速巡航の快適性」と「長距離の疲労低減」を重視するならスポーツツアラー群が合致し、「週末の峠主体で操作性を楽しみたい」なら中〜小排気量スポーツが理にかないます。購入計画では、保険料やタイヤ・ブレーキなど消耗品のランニングコスト、アクセサリー電源やETCなどの拡張性も合わせて検討すると、満足度の高い選択に結びつきます。

まとめ:カワサキのバイク 新型予想

・2026年は年次改良と限定色中心で商品力を維持

・400直4の派生が注目されヘリテイジ路線が強化

・Z400RSの価格目安は105万〜110万円程度を想定

・Ninja 400は小変更中心で使い勝手の改善に期待

・2026年モデルは秋発表から年明け発売の流れが軸

・納期短縮には早期商談と標準色の選択が有効

・撤退という表現は不正確でライン再編が実態

・最強の定義は用途次第で候補は複数に分かれる

・400ccネイキッドは電子制御と価格の均衡が鍵

・250ccは軽さと快適性を磨く小変更が現実的

・ヘリテイジはデザイン再解釈で需要を下支え

・スポーツは規制対応に合わせた微調整を継続

・上位グレードでサスとブレーキ差別化が進む

・初期ロットは配分制で人気色は待ちが生じやすい

・購入計画は時期と装備の優先順位設定が決め手

最後までお読みいただきありがとうございます。