この記事にはプロモーションが含まれています。

ヤマハのバイクの中で最高傑作を知りたい方へ。まず歴代バイクを年表で俯瞰し、1980年代と1990年代の流れを整理します。あわせて旧車の人気動向や、大型バイク一覧、旧車の大型と旧車250の違い、旧車専門店の選び方まで実用目線で解説します。さらに、ヤマハ名車は少ないのかという疑問に客観的に答え、ヤマハのバイクで一番人気なのは何か、セロー250の最高速度はどの程度か、ヤマハのバイクの寿命の考え方、CP3エンジンの特徴といったポイントも丁寧にカバーします。全体像を年表で押さえたうえで、知りたい情報に最短で届く構成で進めます。

-

歴代の代表車を年表と潮流で俯瞰

-

旧車購入の着眼点と専門店の見極め

-

人気モデルの傾向と寿命の考え方

-

MT-09のCP3エンジンの要点整理

Table of Contents

Toggleヤマハのバイク 最高傑作の候補と基準

-

歴代バイク 年表で見る代表モデル

-

1980年代と1990年代の潮流

-

旧車の人気と旧車専門店の選び方

-

旧車の大型バイク 一覧

-

旧車 250の狙い目と注意点

-

ヤマハの名車は少ない?は本当か検証してみた

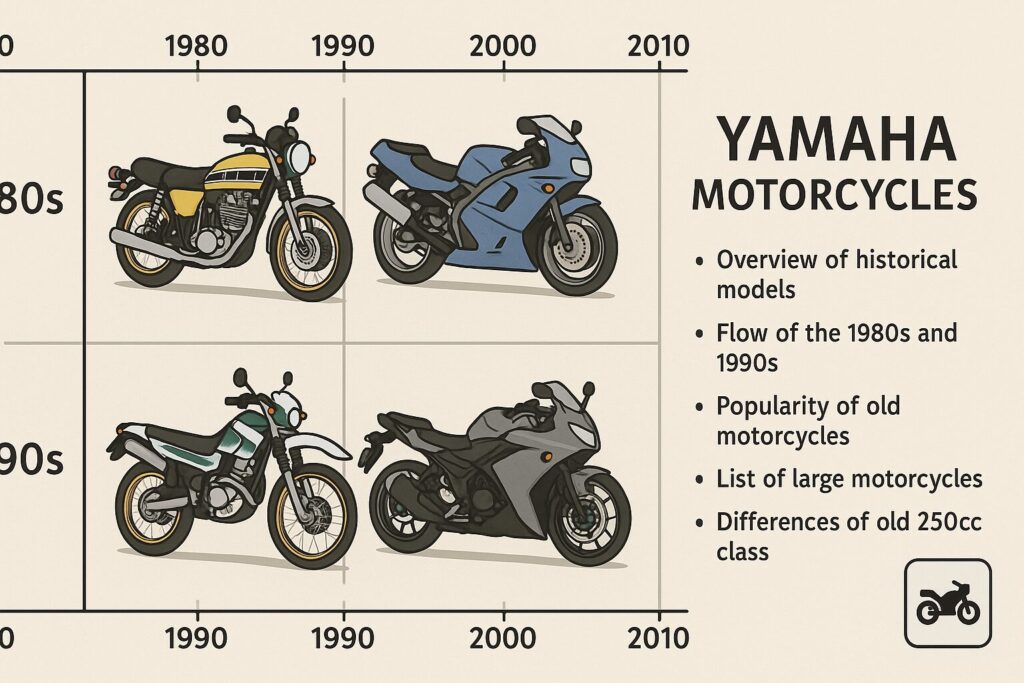

歴代バイク 年表で見る代表モデル

技術革新、デザイン思想、市場インパクトという三つの軸で歴代モデルを俯瞰すると、ヤマハがどの時代でも明確な到達点を示してきたことが見えてきます。YA-1は創業初期から機能と美の両立を体現し、DT-1はオフロードという新しい遊び方を一般化しました。XS-1は4ストローク大排気量領域への本格参入、SR400は単気筒スポーツのロングセラー、RZシリーズは2ストロークのピーキーな魅力を再定義し、近年はCP3エンジンを核にMT-09がスポーツネイキッドの基準を塗り替えています。以下の年表は、そうした節目を素早く把握するための骨子です。

| 年代 | 代表モデル | 要点 | 主要スペックの目安 | 技術トピック |

|---|---|---|---|---|

| 1955 | YA-1 | 創業期のデザイン性とレース実績 | 125cc 空冷2スト単気筒 | 軽量設計と競技実績がブランド基盤に直結 |

| 1968 | DT-1 | 国産本格オフロードの起点 | 250cc 空冷2スト単気筒 | 21/18インチとブロックタイヤ、ロングストロークサス |

| 1970 | XS-1 | 4スト大型への挑戦と美しい造形 | 650cc 空冷4スト直列2気筒OHC | スリムなバーチカルツインで大排気量を軽快化 |

| 1978 | SR400 | 単気筒スポーツのロングセラー | 399cc 空冷4スト単気筒 | キック始動とシンプル構造、長期継続生産 |

| 1980 | XJ400 | スリムな4気筒で市場を開拓 | 398cc 空冷4スト直列4気筒DOHC | コンパクトな4気筒で日常域と高速域を両立 |

| 1981 | RZ350 | 2スト高性能と軽量シャシー | 347cc 水冷2スト並列2気筒 | モノクロスサス、軽量樹脂外装で俊敏性を強化 |

| 1987 | TW200 | 個性派デザインとブーム形成 | 196cc 空冷4スト単気筒 | バルーンタイヤと短いホイールベースの自由度 |

| 1990 | VMAX | マッシブなスタイルと大排気量 | 1200cc 水冷4ストV4 | Vブーストシステムが高回転域の伸びを演出 |

| 2004 | TRICKER | フリーライド志向の軽快性 | 249cc 空冷4スト単気筒 | スリム車体と低速トルクで街と未舗装を両立 |

| 2006 | MT-01 | 大排気量Vツイン×先進素材 | 1670cc 空冷4ストVツイン | アルミダイキャストフレーム×大排気量の組み合わせ |

| 2014 | MT-09 | CP3搭載の新世代ネイキッド | 847→888cc 水冷4スト直列3気筒 | クロスプレーン思想の点火でトルク特性を最適化 |

| 2017 | YZF-R1 | 電子制御と高剛性の集約 | 998cc 水冷4スト直列4気筒 | IMUによる6軸制御や電子制御群の高度化 |

| 2017 | TRICITY155 | フロント二輪の新提案 | 155cc 水冷4スト単気筒 | LMW機構で市街地の安定性と操作性を両立 |

年表の使い方

-

技術の大きな段差が生じた年に注目すると、最高傑作候補が浮かび上がります

-

市場インパクト(販売・話題・コミュニティ)と技術成熟度の両面を照合します

-

同一カテゴリ内で先行モデルと後継モデルの目的と評価軸を分けて観察します

これらを踏まえると、最高傑作の判断は単一の数値では定まりません。時代ごとの到達点と、ユーザー体験の質を担保する設計思想がどこで結実したかを読み解くことが鍵になります(出典:ヤマハ発動機 企業情報 ヒストリー https://global.yamaha-motor.com/jp/stories/history/)。

1980年代と1990年代の潮流

1980年代は性能競争の最前線で、軽量高出力を実現しやすい2ストロークが中核でした。RZ250やRZ350はミドルクラスの基準となり、軽い車体に対してパワーバンドで一気に加速する特性が熱狂を生みました。同時に、XJ400のようなコンパクトな4気筒は、ツーリングから通勤までの汎用性で支持を拡大し、日常域の快適性と高回転の伸びをバランスさせています。

1990年代はユーザーの嗜好が多様化し、アメリカンやトラッカーなどスタイル起点の選択肢が広がりました。TW200の個性派デザインはファッションとの親和性を高め、VMAXは大排気量の圧倒的な存在感と直線加速でアイコン化しました。電子制御の導入はまだ限定的でしたが、シャシー剛性やタイヤ技術の進化により、走行安定性は着実に向上しています。

80年代と90年代を読み解く補助線

-

80年代はサーキット文化とプロダクションレースの隆盛が、軽量化とピーキーな出力特性を後押ししました

-

90年代は多用途化により、ポジション設計や足回りのコンプライアンスがさらに重視されました

-

規制や市場の変化に合わせ、2ストから4ストへの転換や、音量と排出ガスの管理が開発課題として顕在化しました

以上の流れから、80年代は「数値とタイム」、90年代は「スタイルと日常性」が評価軸となり、どの価値を重視するかで名車の選び方が変わると整理できます。

旧車の人気と旧車専門店の選び方

旧車の人気は、普遍的な造形、維持可能性(部品供給・互換性)、整備性の三点で決まります。2ストロークは軽快なレスポンスと独特の排気音で根強い支持がありますが、経年のシール硬化や電装の接触不良、冷却系の詰まりなど、年式相応の課題が生じやすい領域でもあります。4ストロークは構造上の耐久性が高い一方、長期保管でキャブの目詰まりや燃料系の劣化が顕在化しやすく、いずれも購入前点検の密度が満足度を左右します。

信頼できる旧車専門店の見極めポイント

-

整備記録の開示姿勢:いつ誰が何を交換・調整したかを明快に説明できるか

-

納車整備の範囲:油脂類の全交換、ブレーキ周りのOH、ベアリング類の点検などの含有範囲

-

試乗と保証:試乗可否、保証の期間と対象部位、初期不良の対応フロー

-

工場体制と入庫台数:専任メカニックの人数と設備、繁忙期の納期

-

消耗品の具体:タイヤ製造年週、チェーンとスプロケットの状態、ホース類とラバーパーツのひび割れの有無

-

部品供給の見通し:純正継続供給、リプロパーツ、流用可能な互換情報の蓄積

商談前に準備しておくと安心なチェックリスト

-

圧縮測定結果や冷間始動性、アイドリングの安定度

-

充電電圧やアースポイントの腐食有無、ハーネスの補修歴

-

ブレーキの引きずりやパルシング、フォークのオイル滲み

-

タンク内の錆、キャブの同調、チャンバーやマフラーの内部状態

これらを段階的に確認できる店舗は、販売後のメンテナンスでも透明性が高い傾向があります。複数店舗を比較し、短時間での即断よりも、状態説明の一貫性と写真・記録の裏付けを重視すると、長期的な満足につながります。購入後は屋内保管、定期始動、燃料管理、配線の腐食対策といった基本動作を習慣化すると、旧車でも安定したコンディションを維持しやすくなります。

旧車の大型バイク 一覧

日本でいう大型は概ね排気量400cc超を指します。ヤマハの旧車大型は、設計思想やエンジン形式の違いが走行フィールに直結し、選択時の体験価値が大きく変わります。例えばXS-1は軽快なバーチカルツインが鼓動感と扱いやすさを生み、VMAXは大排気量V4と独自の吸気機構により直線加速の迫力を前面に押し出します。RZV500Rは2ストロークV4という希少な構成で、軽さと鋭いレスポンスが印象に残ります。日常の使い方、維持コスト、部品供給の見通しを総合し、用途と保守性のバランスを見極めて選ぶことが肝心です。

| モデル | 排気量の目安 | キャラクター |

|---|---|---|

| XS-1 | 650cc級 | 軽快なツインと美しい造形 |

| VMAX | 1200cc級 | 圧倒的加速とマッシブな外観 |

| RZV500R | 500cc級 | 2ストV4の希少性と鋭いレスポンス |

モデルごとの技術的背景とチェック観点

-

XS-1(OHC直列2気筒)

-

低中速トルクを活かした穏やかな加速が持ち味です。ポイント点火の調整状態やキャブ同調、クランクシールの健全性がフィーリングに直結します。ブレーキは旧世代のため、ラインやパッド材質の見直しで制動の安心感を高めやすいです。

-

VMAX(V型4気筒、初期型は負圧作動の吸気増量機構)

-

吸気系の作動状態が高回転の伸びに影響します。重量級のためサスペンションのリフレッシュ(フォークOH、リンク・ブッシュ点検)と強化ブレーキホースへの交換が体感を大きく改善します。冷却系(ラジエーター、電動ファン、リザーブタンク)の管理も要点です。

-

RZV500R(2ストV4、分離給油、アルミフレーム)

-

2スト特有の消耗箇所が多く、排気デバイスやキャブの汚れ、オイルポンプ調整、クランクシールの状態が性能安定に影響します。混合燃料は不要ですが、指定グレードの2ストロークオイルを継続使用し、カーボン蓄積の管理が必要です。

維持費と消耗の考え方

-

タイヤ:大型車はサイズが大きく、タイヤ2本の交換費用は国産ハイグリップ〜スポーツツーリングで概ね4〜8万円程度のレンジになりがちです。走り方によって摩耗速度が変わるため、交換サイクルの見積もりを事前に想定しておくと安心です。

-

ブレーキ:キャリパーOH、ディスク摩耗、フルード交換の周期を整備計画に組み込みます。重量級は熱容量管理が鍵で、パッド材質の選定が効きとフェード耐性に影響します。

-

電装・冷却:レギュレーター・レクチファイアやステータの発熱劣化、ハーネスの硬化・接触抵抗増が起きやすい年代です。電圧監視と端子の防錆、ウォーターポンプやホースの経年交換を含む予防整備が有効です。

整備コストは車齢と個体状態に比例します。特に大型はタイヤ・ブレーキ・駆動系の消耗が加速しやすいため、購入前に年間維持費(消耗品、油脂、任意保険、税・車検、臨時修理のバッファ)を現実的に積み上げて検討すると、所有後のギャップを抑えられます。

旧車 250の狙い目と注意点

旧車250は軽量で取り回しやすく、税・保険・消耗品の負担が比較的抑えやすいのが利点です。ヤマハではRZ250やR1-Zが代表例で、軽いシャシーと2スト特有のパンチが魅力として語られます。一方で、年式相応の整備課題が存在するため、購入前点検の質が満足度に直結します。

代表車の特徴と整備の勘所

-

RZ250(2スト並列2気筒、YPVS)

パワーバルブの作動状態やスロットル開度センサー(該当年式)、キャブの同調とニードル摩耗、オイルポンプ調整が走りの質を左右します。排気チャンバー内のカーボンやオイルドレンの管理、冷却系の詰まり点検も欠かせません。 -

R1-Z(2スト並列2気筒、ネイキッド)

低中速トルク寄りの味付けで街乗りとワインディングの両立を狙った設計です。リードバルブの欠け・摩耗や、クランク左右のシール状態、電装コネクタの接触抵抗増を重点確認します。

購入前チェックリスト(実務的な目安)

-

圧縮測定の実施可否と左右差、冷間時の始動性とアイドル安定

-

2ストオイルの消費バランス、排気煙の色と臭い、漏れの有無

-

冷却系(ラジエーター、サーモスタット、ウォーターポンプ)の循環状態

-

電装系の充電電圧、アースポイントの腐食、ハーネス硬化

-

シャシーの直進性、ステムベアリングのゴリ感、フォークの滲み

-

タンク内錆、キャブ内部の沈殿物、燃料ホース・負圧コックの劣化

コンディション維持のコツ

保管は屋内推奨で、湿度管理と定期始動が効果的です。短距離の頻回始動はカーボン蓄積を招きやすいため、暖機後は適度な負荷をかけて走行するとチャンバー内のコンディション維持に役立ちます。燃料は長期保管前に安定化処理を施し、ゴム類とオイル・LLCを定期交換することで、旧車でも信頼性を底上げできます。現行車にない刺激を楽しみつつ、日常点検と記録の積み上げが安心につながります。

ヤマハの名車は少ない?は本当か検証してみた

名車が少ないという見立ては、評価軸を単一化したときに生じる誤解です。ヤマハはオフロード、ロードスポーツ、クルーザー、ネイキッド、三輪スクーターなど多様なカテゴリで、各時代の要請に応じた指標的モデルを継続的に輩出してきました。創業初期のYA-1は競技実績でブランドの基礎を固め、DT-1はトレールというジャンルを広く浸透させました。XS-1は4ストローク大排気量領域で軽快さと造形美を両立し、SR400は長期継続生産で単気筒スポーツの文化を育てました。RZシリーズは2ストロークの革新性を象徴し、VMAXは大排気量の存在感で独自の世界観を確立、近年はMT-09がCP3エンジンと車体パッケージでストリートスポーツの新基準を提示しています。

評価軸を増やすと見えること

-

技術革新:サスペンション構造、吸排気・点火制御、フレーム素材や成形技術の更新が走りの質を押し上げてきました

-

デザイン思想:機能を包む造形と操作系の人間工学が、日常域の満足度と安全度を底上げします

-

市場インパクト:販売やコミュニティの広がり、アフターパーツの充実が長期的価値を形成します

この三点で俯瞰すれば、ヤマハの名車は時代ごとに層をなして存在しており、「少ない」という評価には当たりません。歴史的事実を確認する一次情報として、メーカーが公開する年表・開発史に基づいて各モデルの登場背景を辿ると、カテゴリ横断の厚みが明確になります(出典:ヤマハ発動機 企業情報 ヒストリー https://global.yamaha-motor.com/jp/stories/history/)。

ヤマハのバイク 最高傑作を深掘り

-

ヤマハのバイクで一番人気なのは?

-

セロー250の最高速度は?

-

ヤマハのバイクの寿命は?

-

CP3エンジンの特徴は?

-

まとめ:ヤマハのバイク 最高傑作について

ヤマハのバイクで一番人気なのは?

人気は発売時期や市場環境だけでなく、用途や維持のしやすさ、コミュニティの広がりで変わります。長期的に見れば、SR400は約40年にわたる継続生産とシンプルな構造を背景に根強い支持を得てきました。オフロード寄りではセロー250が軽量な車体と扱いやすい出力特性で幅広い層に受け入れられ、近年のストリート領域ではMT-09が並列3気筒の力強いトルクと俊敏なハンドリングで高評価を集めています。いずれも「入手性」「整備情報やパーツ供給」「カスタムの自由度」「中古相場の安定度」といった外部指標が総合的に高く、これらの複合要因が人気を押し上げています。

人気を測る実務的な指標

-

中古流通量と価格の安定度:玉数が多く価格レンジが読みやすいモデルは選びやすさにつながります

-

保有期間の傾向:長く乗られるモデルは満足度が高い傾向があります

-

アフターパーツと整備ノウハウ:情報量の厚さは維持コストの予見性を高めます

-

用途一致度:通勤・街乗り・ツーリング・林道など主目的に合うかどうかが決め手になります

カテゴリ別に見た主役の傾向

-

レトロ/スタンダード:SR400は単気筒らしい鼓動と軽快な取り回しに加え、カスタム文化の厚みが魅力です

-

デュアルパーパス:セロー250は低中速の粘りと21/18インチの足回りで未舗装路から市街地まで守備範囲が広いです

-

ネイキッドスポーツ:MT-09はCP3エンジンのトルク特性と最新の電子制御により、日常域からワインディングまで対応力が高いです

したがって、一番人気は単一のモデル名に固定するよりも、目的別の最適解として把握するのが現実的です。通勤中心なら軽量中排気量、長距離ツーリング主体なら余裕のある大型、ワインディング重視なら中〜大型のスポーツ系というように、用途と所有条件に合致したモデルがその時々の「人気」を形づくります。

セロー250の最高速度は?

セロー250は林道から街乗りまでを想定した万能設計で、最高速を狙う性格ではありません。軽量なボディとオフ寄りのギア比、21/18インチのホイールがもたらす路面追従性により、低中速域での扱いやすさとコントロール性に価値があります。メーカーのカタログ値では出力と車両重量が公表されており、性能の方向性を理解する助けになります。

| 項目 | 数値の目安 |

|---|---|

| エンジン | 空冷4ストローク単気筒 249cm³ |

| 最高出力 | 14kW(18PS)/ 7,500rpm |

| 最大トルク | 19N·m / 6,500rpm |

| 車両重量 | 約119kg |

| 変速機 | 5速リターン |

| ホイール | 前21インチ・後18インチ |

(出典:ヤマハ発動機 コミュニケーションプラザ「2008 SEROW250」 https://global.yamaha-motor.com/showroom/cp/collection/serow250/)

最高速よりも確認したい実用ポイント

-

巡航の快適域:高速道路での一定速走行は風防の有無や積載、勾配で体感が変わります。速度の余裕より、姿勢安定と疲労の少なさが満足度を左右します

-

加減速の扱いやすさ:低中速のトルクとギア比が街中や林道での発進・立ち上がりをスムーズにします

-

タイヤ選択の影響:ブロック寄りかオンロード寄りかで転がり抵抗や直進安定が変わり、体感最高速にも差が出ます

-

保守とセッティング:チェーン張り、スプロケット丁数、キャブやインジェクションの状態、エアクリーナーやプラグのコンディションが伸びや息つきに直結します

要するに、セロー250の価値は「どこでも行ける自在さ」と「低中速域の安心感」にあります。最高速度の数値そのものを追うよりも、用途に合わせたタイヤ選びや積載バランス、風防やハンドガードの装着といった実用的な最適化が満足度を大きく高めます。

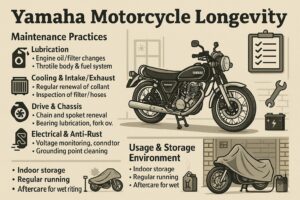

ヤマハのバイクの寿命は?

走行距離や年式そのものより、整備履歴と使用・保管環境の質が寿命を左右します。金属疲労やゴム・樹脂の経年劣化は避けられませんが、予防整備を積み重ねれば、初度登録から10年以上、走行10万km超でも健調を保つ個体は珍しくありません。空冷単気筒のSR400のように構造がシンプルな車両は手入れの効果が見えやすく、電子制御が多い現行車は診断機で故障コードや作動履歴を読み取り、未然対応を図るのが有効です。

寿命を延ばす整備の考え方

-

潤滑:エンジンオイルとフィルターの定期交換は基本です。短距離・高回転・高温環境が多い運用は交換サイクルを前倒しします。インジェクション車はスロットルボディ清掃や燃料系の堆積対策も効果的です。

-

冷却・吸排気:冷却水(LLC)は防錆・防食の観点から定期更新が望ましく、ラジエーターホースやキャップも圧力保持性能で点検します。エアクリーナーや二次空気系の詰まりは空燃比に影響します。

-

駆動系・足回り:チェーンとスプロケットの同時交換、ホイールベアリングやステムベアリングのグリスアップ、フォークオイルの交換は乗り味と安全性を大きく改善します。ブレーキはフルード交換・キャリパーO/H・ホースの劣化点検を計画的に行います。

-

電装・防錆:発電・整流系(ステータ、レギュレーター/レクチファイア)の電圧監視、カプラーの接点保護、アースポイントの清掃はトラブル回避に直結します。海沿いや融雪剤環境では配線・フレームの腐食対策を強化します。

使用・保管環境で差が出るポイント

屋内保管、定期始動、満タン保管や燃料安定化剤の活用は内部腐食を抑えます。雨天走行後の洗浄・乾燥、駆動系への再注油、ゴム類の保護で劣化を遅らせられます。長期保管前はバッテリーのメンテナンス充電、タイヤ荷重の分散、可動部の防錆をセットで行うと再始動時の手戻りが減ります。

予防整備の実務

現行モデルは故障診断コネクタからDTC(診断コード)を読み出し、実測値で冷却・吸気温、スロットル開度、O2補正などを点検できます。アナログ世代の車両は圧縮圧力、点火時期、同調、CO調整といった基礎数値の把握が重要です。どちらの世代でも、記録簿(交換時期・走行距離・使用部材)を残すことで、劣化トレンドを可視化し、無駄のない更新計画に繋がります。

(出典:ヤマハ発動機 オーナー向け情報・取扱説明書等 https://www2.yamaha-motor.co.jp/jp/manual/mc/index)

CP3エンジンの特徴は?

CP3は並列3気筒レイアウトにクロスプレーン思想を組み合わせ、スロットル操作に対する駆動輪トルクのリニアな伝達を狙った設計思想を採っています。一般的な3気筒の滑らかさに加え、燃焼・吸排気・マスの最適化で低回転域から厚いトルクを発生し、中高回転までフラットに伸びるのが持ち味です。トルクの立ち上がりが穏やか過ぎない一方で、不要な振動やドロップを抑えるバランス設計により、街中の再加速からワインディングの立ち上がりまで扱いやすさが際立ちます。

動力性能と制御の要点

-

トルク特性:日常域の回転で十分な駆動力が得られるため、頻繁なシフトダウンを要しません。結果として疲労が少なく、平均燃費の安定にも寄与します。

-

レスポンス設計:インテーク長やエアボックス容量、スロットル制御のチューニングにより、開け始めからの追従性を高めています。最新世代では吸気音の演出も見直され、回転上昇に合わせて知覚的なリズムが強調されています。

-

車体とのマッチング:エンジン搭載角と車体剛性配分の最適化により、荷重移動のコントロール性が高く、切り返しでの慣性を感じにくい構成です。電子制御(トラクション、スライド、リフト抑制、クイックシフター等)との協調で、公道域の再現性が高まっています。

メンテナンスの考え方

DOHC・水冷という現代的な構成ゆえ、指定オイルの粘度・品質を守り、冷却系・点火系の予防交換を行えば耐久面で有利です。スロットルボディの清掃、エアクリーナーエレメントの適時交換、プラグギャップの管理はレスポンス維持に直結します。電子制御は自己診断機能で状態を把握しやすく、異常が小さいうちに対処できます。

実用面でのメリット

低中速の扱いやすさが高く、日常域で疲れにくい設計です

加減速の頻度が多い都市部でも半クラ時間やシフト回数を抑えやすく、結果として燃費と集中力の維持に寄与します

車体とのマッチングが良く、素直なハンドリングに貢献します

エンジンマウントと剛性配分の最適化で荷重移動が読みやすく、狙ったラインに乗せやすい特性が得られます

吸気音と排気音の演出がライディングの没入感を高めます

回転上昇に連動した音の立ち上がりがフィードバックを強化し、過度な騒音を避けつつ操作リズムを掴みやすくなります

これらの積み重ねにより、CP3は刺激とコントロール性のバランスが取れた現代的なスポーツエンジンとして、日常からワインディングまで広いレンジで魅力を発揮します。

まとめ:ヤマハのバイク 最高傑作について

-

最高傑作は時代軸と用途軸の両面から評価する

-

YA-1やDT-1など創成期の革新性が現在に続く

-

XS-1は4スト大型の起点で造形美も評価が高い

-

SR400はロングセラーで維持とカスタムがしやすい

-

RZシリーズは軽さと鋭さで2ストの魅力を体現する

-

1980年代は高性能志向が強く市場を牽引した

-

1990年代は多様化が進み個性派モデルが台頭した

-

大型バイクは維持費と用途を先に試算して選ぶ

-

旧車250は軽快だが整備履歴と圧縮の確認が要点

-

旧車専門店は記録開示と工場体制のチェックが鍵

-

ヤマハ名車は少ないのではなく範囲が広いだけ

-

一番人気は目的別の最適解として捉えるのが現実的

-

セロー250は速度より自在さで評価されている

-

バイクの寿命は年式よりメンテと保管環境で決まる

-

CP3は刺激と制御性の両立で現代的価値を示す

最後までお読みいただきありがとうございます。