<本記事にはプロモーションが含まれています>

ホンダのバイクのテールランプを交換・修理しようとしたとき、「配線のつなぎ方が分からない」「色の意味が不明」と感じたことはありませんか?特にホンダ バイク テールランプ 配線は、モデルやランプの種類によって構造が異なり、誤った接続は誤作動や点灯不良の原因になります。この記事では、テールランプ配線 2本 3本の違いから、配線 色の役割、「ホンダのバイクの配線の緑は何を意味しますか?」という疑問まで詳しく解説します。また、「ブレーキランプの配線の色は?」といった基本情報や、テールランプをLEDに変えたらどうなる?というカスタム時の注意点も網羅。さらに、年式に合った配線図 ダウンロードの方法についてもご紹介します。整備初心者でも正確に配線できるよう、わかりやすく丁寧にまとめました。

-

テールランプ配線の2本式と3本式の違い

-

配線色の意味とそれぞれの役割

-

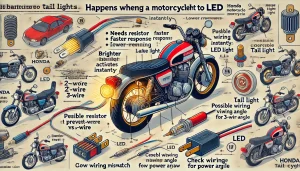

LEDテールランプへの交換時の注意点

-

配線図の探し方と正しい確認方法

ホンダ バイク テールランプ 配線の基本知識

-

テールランプ配線 2本と3本の違い

-

配線 色の意味と役割を解説

-

ブレーキランプの配線の色は?

-

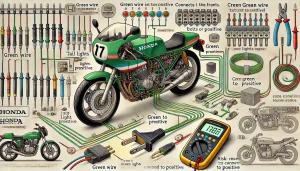

ホンダのバイクの配線の緑は何を意味しますか?

-

配線図 ダウンロードで確認する方法

テールランプ配線 2本と3本の違い

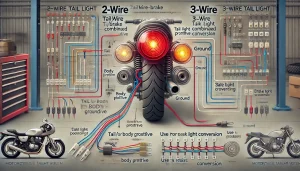

テールランプの配線が2本か3本かによって、接続方法や機能に違いが生まれます。どちらの形式も広く使われていますが、構造の違いを理解しておかないと誤接続や誤作動の原因になってしまいます。

まず、3本配線のテールランプには「テールランプ用プラス線」「ブレーキランプ用プラス線」「アース線(マイナス)」の3種類があります。この構成は、最も一般的で多くの国産バイクに採用されており、それぞれの信号を独立して管理できます。たとえば、夜間走行時はテールランプが点灯し、ブレーキを踏むと別の配線を通じてブレーキランプが明るく点灯します。安全性が高く、後続車に明確な合図を送ることができます。

一方で、2本配線のテールランプは「テール・ブレーキ兼用のプラス線」「アース線」の構成が一般的です。多くの場合、テールとブレーキで明るさが切り替わるように電圧制御がされているか、物理的に1つのLEDまたは電球が2段階の明るさを持って動作します。このタイプは、海外製や汎用品のLEDテールランプに見られることが多く、シンプルな構造ゆえに配線も簡単ですが、互換性をよく確認する必要があります。

たとえば、3本配線のバイクに2本配線のテールランプを取り付ける場合、1本のプラス線をテール用かブレーキ用に選択するか、抵抗器や変換回路を介して両方に対応させる工夫が求められます。また、2本配線のテールランプをフレームなどに直接ボディーアースしているケースもあるため、取付け部分の材質(絶縁されているかどうか)にも注意が必要です。

どちらが優れているというわけではありませんが、配線方法が異なることを理解して、車体側とランプ側の仕様を事前に確認しておくことが重要です。適切に接続すれば、2本でも3本でも問題なく使用できますが、誤って接続した場合はランプが点灯しない、逆に常時点灯する、ブレーキが反応しないなどのトラブルが起こる可能性があります。

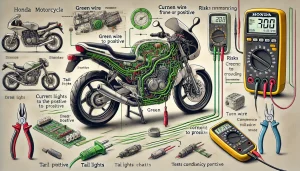

配線 色の意味と役割を解説

バイクの配線に使われる「色」には、それぞれに明確な意味と役割が定められており、これを正しく理解することが安全で確実な整備やカスタムに直結します。とくにホンダのバイクでは、配線色には一定のルールがあります。

代表的な色の意味を見ていきましょう。まず「緑」はアース(マイナス)を表す色です。車体全体のマイナス側として使われており、すべての電装パーツがこの緑線を通して電気を戻す構造になっています。「黒」はバッテリーからの電源供給後、メインスイッチを通過したあとのプラス電源で、「赤」は常時電源を意味します。つまり、エンジンがオフでも電流が流れる可能性がある線です。

次に「茶」はテールランプやメーター照明などに使われ、スイッチと連動して点灯・消灯を制御します。夜間走行でライトを点灯したとき、この茶色線が働きます。「緑/黄」はブレーキランプ用の信号線として使われ、ブレーキスイッチが作動したときに電流を流します。

これらの色分けは、整備時のトラブルを防ぐだけでなく、配線の追加や交換を行う際にも非常に役立ちます。例えば、テールランプの交換時に線の色だけで判断できれば、誤ってブレーキ線と常時点灯線を逆に接続するリスクを減らせます。

ただし、注意点として、社外品や海外製の電装部品では配線色が異なる場合があります。たとえば、緑がアースではなく交流電源の一部として使われるケースもあり、同じ「緑」でも機能が異なることがあるのです。このような場合は、実際の導通テストや電圧確認を行ってから接続する必要があります。

配線色を理解していれば、カスタムや修理が格段にスムーズになります。色の意味を軽視せず、確実に知識として押さえておくことが、バイク整備の基本といえるでしょう。

ブレーキランプの配線の色は?

ブレーキランプの配線色は、メーカーや車種によって微妙に異なることがありますが、ホンダをはじめとする多くの国産バイクでは、ある程度の共通性があります。具体的には「緑/黄(緑に黄色のストライプ)」がブレーキランプのプラス線に使われることが一般的です。これは、前後のブレーキスイッチを通じて、ブレーキ操作時にのみ電流が流れるようになっており、ブレーキランプが明るく点灯する仕組みになっています。

まず、ブレーキランプには大きく分けて2つの線が必要です。ひとつは常に車体に接続されているマイナス(アース)線、もうひとつがブレーキ操作時に通電するプラス線です。ホンダのバイクであれば、マイナスは緑色、プラスは緑/黄の線をたどれば間違いありません。実際、配線図や実車確認でも、緑/黄がブレーキの信号線として使用されていることが多く見られます。

一方、ブレーキランプを交換したりLEDタイプに変更した場合、社外品によっては配線の色がまったく異なることもあります。たとえば、赤がブレーキ、黒がアース、白がテールというような表記がされている製品も存在します。そのため、純正と同じ色で接続できるとは限らないため、必ず取扱説明書や導通チェックを行い、実際に電圧がかかるタイミングを確認することが重要です。

また、配線の接続に不備があると、ブレーキをかけてもランプが点かない、常時点灯してしまう、逆に消灯状態になるといったトラブルの原因になります。こうした問題は、配線色だけに頼って作業した場合によく起こります。特に中古品や汎用の電装パーツを取り付ける際は、電源テスターなどを使って確認するようにしましょう。

このように、ブレーキランプの配線色を理解することは、交換やカスタム時のトラブル回避に欠かせません。緑/黄が見つからない場合や色が不明瞭な場合は、配線図を確認するか、バイク専門の整備書を参考にするのが確実です。

ホンダのバイクの配線の緑は何を意味しますか?

ホンダのバイクにおいて、「緑色の配線」は基本的にアース(マイナス)線として機能しています。この役割は非常に重要で、すべての電装品が動作した後に電気を戻す経路となります。もしアース線が断線したり正しく接続されていなければ、電装品は正常に作動しなくなります。したがって、緑線の接続には常に細心の注意を払う必要があります。

アース線は、たとえばテールランプやウインカー、ヘッドライトといった電気系統の「戻り道」として設計されており、電装系が機能するための基本インフラのような存在です。車体のフレーム全体をアースとして使う設計も多く、この場合、緑線はボルトやナットを介してフレームと接続される形になっています。つまり、電装品の緑線が車体に確実に接続されているかを確認することで、通電が保証されるわけです。

ただし注意が必要なのは、社外パーツや古いバイクの場合、緑線が必ずしもアースを意味しないケースもあります。特に6Vの旧車や一部の特殊モデルでは、緑線に交流が流れていることもあるため、これを無条件にアースとして接続するとショートや誤作動を招く危険性があります。こうしたケースでは、配線図を確認した上で、テスターなどを使って実際に電気がどのように流れているのかをチェックすることが大切です。

また、緑線は接続ミスが起こりやすい箇所でもあります。たとえば、別の線と間違えてプラス線と接続してしまうと、ヒューズが飛ぶ・電装系が動かなくなる・最悪の場合は配線が焼けるといった深刻なトラブルが起きかねません。このようなリスクを避けるためにも、アース線である緑の配線は確実に識別し、正しく配線する習慣を持つことが求められます。

このように、ホンダ車における緑線の役割を正しく理解しておけば、電装カスタムや修理、トラブルシューティングがスムーズに進みます。配線色のルールは非常に論理的に作られていますので、基本を押さえておくだけで作業効率も安全性も大きく向上します。

配線図 ダウンロードで確認する方法

バイクの配線作業を正確に行うためには、配線図を参照することが非常に有効です。特にホンダのバイクはモデルごとに配線の構成が異なるため、自己判断だけで作業を進めるのは危険です。そこで便利なのが、インターネットから配線図をダウンロードして確認するという方法です。必要な情報を事前に取得しておけば、誤配線によるトラブルを防ぐことができます。

配線図を探す際には、まず「車種名+サービスマニュアル」または「車種名+配線図」で検索してみましょう。ホンダのバイクであれば、「CB250T 配線図 PDF」や「PCX JK05 サービスマニュアル」などが有効なキーワードになります。検索結果には、バイク整備に関する掲示板、オーナーズクラブのサイト、バイク専門のブログなどが表示されることが多く、そこから目的の資料にたどり着ける場合があります。

また、公式な情報が必要であれば、ホンダの正規ディーラーや公式サイトから整備書やサービスマニュアルを購入するという方法もあります。有料ではありますが、精度が高く、確実な情報が手に入るという点では最も信頼できます。特に年式や型式ごとの微妙な違いを正確に把握するには、公式のマニュアルが適しています。

一方で、インターネット上の配線図の中には、画質が低かったり、内容が不完全だったりするものも含まれています。そのため、ダウンロードした資料の内容が不鮮明であれば、複数のソースを比較して確認するか、PDF形式などの高解像度データを選ぶようにしましょう。読み取りにくい図を使って作業を進めてしまうと、誤った配線をしてしまうリスクが高まります。

さらに、配線図はバイクの年式やグレードによっても異なることがあるため、自分のバイクの正確なモデル名と型式を必ず確認してください。フレーム番号(車体番号)からモデルを特定することもできるので、正確な情報収集を行うことが作業成功の鍵となります。

このように、配線図をダウンロードして作業に役立てる方法は、整備やカスタムをより安全かつ効率的に進めるうえで欠かせない手段です。ただし、信頼できるソースから取得し、必ず自分のバイクと一致しているかをチェックすることを忘れないようにしましょう。知識と準備があれば、配線作業も不安なく進めることができます。

ホンダ バイク テールランプ 配線の注意点と応用

-

テールランプをLEDに変えたらどうなる?

-

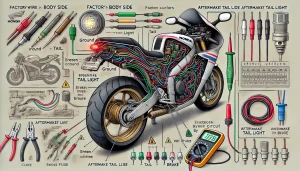

純正と社外品で配線に違いはある?

-

車体とテールランプ側の色が違う理由

-

配線加工に使える便利なツールとは?

-

テールランプのカプラーを自作する方法

-

接続ミスを防ぐ配線チェックのポイント

- ホンダ バイク テールランプ 配線に関するポイントの総まとめ

テールランプをLEDに変えたらどうなる?

テールランプをLEDに交換すると、従来の電球型と比べて明るさや耐久性、省電力性において多くのメリットがあります。ただし、交換に際してはいくつかの注意点もあるため、あらかじめ理解しておくことが大切です。

LEDは発光効率が高く、少ない電力で明るく点灯します。そのため、バッテリー負荷を軽減できるうえに、点灯の応答速度も速くなります。とくにブレーキランプでは、踏んだ瞬間にパッと点灯するため、後続車への注意喚起が早く伝わり、安全性の向上につながります。また、振動に強く長寿命であることから、ツーリングや長距離走行を好むライダーには非常に相性の良い選択肢といえるでしょう。

一方で、LEDへの交換にはデメリットや調整が必要な点もあります。たとえば、消費電力が極端に少ないため、車体側の電装系が球切れと誤認識してしまうことがあります。この現象を防ぐために、抵抗器(ハイフラ防止抵抗)を追加で取り付ける、もしくはLED対応のリレーや専用ユニットに交換するといった対策が求められます。

また、LEDテールランプの中には2本配線のタイプが存在し、純正の3本配線と異なる構成になっていることがあります。このような場合、どの線がテールなのか、どの線がブレーキなのかを確認し、必要に応じてアース線の取り付けやボディアースの確保を行わなければなりません。

加えて、発光の指向性が強いため、角度によっては後方からの視認性が低下するケースもあります。LEDに交換したものの、視認性がかえって悪くなったと感じる場合は、ランプの取り付け角度やレンズの設計を見直す必要があります。

このように、LEDテールランプはメリットの多いパーツではありますが、車体との相性や配線調整など、導入には工夫が必要です。見た目のドレスアップ目的だけでなく、安全性と機能性を十分に検討した上で導入しましょう。

純正と社外品で配線に違いはある?

バイクのテールランプを交換する際、多くの人が迷うのが「純正品と社外品で配線に違いはあるのか」という点です。結論から言えば、基本的な機能に大きな違いはありませんが、配線の色や端子形状、配線本数に関しては異なるケースが多く、注意が必要です。

まず純正テールランプは、メーカーが車体との適合を前提に設計しているため、配線色・配線本数・カプラー形状が車体側と完全に一致するように作られています。例えばホンダのバイクであれば、「緑=アース」「茶=テールランプ」「緑/黄=ブレーキランプ」というように、サービスマニュアルに基づいた標準配線が採用されています。そのため、交換作業はカプラーを差し替えるだけで完了する場合が多く、初心者でも安心です。

一方、社外品のテールランプは汎用品として設計されていることが多く、配線の色がメーカー標準とは異なることがあります。たとえば、赤=ブレーキ、白=テール、黒=アースといった構成のものもあり、一見するとどの線がどの役割を持つのか判断しづらいものも少なくありません。さらに、カプラーが付属していないものや、ギボシ端子だけで提供される場合もあり、車体側との接続には配線加工や変換アダプターの取り付けが必要になることもあります。

また、配線本数にも違いがある点に注意が必要です。純正では3本の配線があるところを、社外品では2本配線に簡略化されていることがあります。この場合、アースをテール本体の金属部分からボディアースで取る設計となっているため、取り付け位置によってはアースが取れず正常に点灯しない可能性があります。

このように、純正品は確実な適合性と取り付けの容易さが魅力ですが、社外品は価格が手頃でデザインの選択肢が豊富である点が特徴です。ただし、社外品を使用する場合は、事前に配線図や製品説明をよく確認し、必要に応じて導通テストや絶縁処理を丁寧に行うことが大切です。

どちらを選ぶかは用途や経験に応じて判断すべきですが、電装トラブルを避けたい場合や整備に不慣れな場合は、純正品または純正互換性の高い製品を選ぶのが無難です。

車体とテールランプ側の色が違う理由

バイクの配線作業で戸惑いやすいのが、「車体側の配線の色」と「テールランプ側の配線の色」が一致していないケースです。この現象は特に社外品のテールランプを取り付ける際に多く見られます。見た目の色で判断して安易につなげてしまうと、正常に点灯しないばかりか、ショートやヒューズ切れといった電装トラブルを引き起こす可能性があるため、注意が必要です。

この色の違いが生じる主な理由は、純正と社外品の設計思想の違いにあります。ホンダをはじめとするメーカー純正の配線には、社内で定められた共通ルールがあり、たとえば「緑=アース」「茶=テール」「緑/黄=ブレーキ」といった色分けが厳密に守られています。一方、社外品は様々な車種に対応できるように汎用的な構成となっており、配線色に統一性がないのが実情です。たとえば「赤=ブレーキ」「白=テール」「黒=アース」とされている社外テールランプも存在します。

また、海外製品やLEDタイプのテールランプでは、より簡素な設計が好まれ、配線の色数が少なかったり、説明書の記載が不十分だったりすることもあります。このため、製品ごとに色の意味を調べる必要があり、車体側の色と照らし合わせて確認しながら作業することが重要です。

さらに、すでに一度カスタムされた中古バイクや、過去に別の社外品を取り付けた痕跡がある車体では、配線が色の異なる延長コードや変換コネクターで補修されていることもあります。このような場合、見た目の色だけでは判断できず、実際に導通テストをして「どの線がどの役割を持っているか」を確かめる必要があります。

このように、配線色の違いは避けられないことも多いため、色ではなく「機能(役割)」で判断することが作業のポイントになります。正しく動作させるには、配線図の確認とテスターによる電圧チェックを怠らず、マニュアルが無い場合でも安全な手順で接続する意識を持ちましょう。

配線加工に使える便利なツールとは?

バイクのテールランプ交換やカスタムにおいて、配線加工は避けて通れない工程です。正確で安全に作業を進めるためには、目的に応じた道具を揃えておくことが非常に重要です。特に電装系の作業に慣れていない場合、どの道具が必要なのか分からずに不安を感じる方も多いと思います。ここでは、初心者でも扱いやすく、実用性の高い配線加工ツールを紹介します。

まず基本となるのが「電工ペンチ」です。これは配線の被覆を剥いたり、ギボシ端子や平型端子を圧着(かしめ)したりする際に使います。専用工具でしっかりと圧着することで、走行中の振動による配線の緩みや抜けを防げます。市販されているエーモン製の電工ペンチなどは、初心者向けセットとしてコスパも良くおすすめです。

次に用意したいのが「検電テスター」または「デジタルマルチメーター」です。これを使えば、通電の有無や電圧を確認することができ、どの線が電源でどれがアースなのかを正確に特定できます。特に車体側の配線色とランプ側の色が異なる場合には、この確認作業が不可欠です。

配線同士をつなぐ際には「ギボシ端子」や「スプライス端子(中継端子)」を使用します。ギボシ端子は接続や取り外しが簡単で、メンテナンスやカスタムの際にも再利用しやすいのが利点です。一方、スプライス端子は電気の流れを確実に固定する目的で使われ、特に狭い場所での作業や配線の延長に適しています。

さらに、接続部の防水や断線防止のためには「絶縁テープ」や「熱収縮チューブ」が活躍します。絶縁テープは手軽に巻けますが、耐久性を求めるなら熱収縮チューブを選ぶと安心です。最近では、自己融着タイプのゴムテープも人気で、電気的な保護と耐水性を両立できます。

その他にも、配線の見た目や取り回しを整えるための「ハーネスチューブ」や「配線クリップ」なども便利です。これらを使えば、タンク下やリアフェンダー内の狭い空間でもスッキリとした配線が可能になります。

配線加工は、知識と経験が必要な作業に思えますが、道具さえ揃えば意外と簡単にこなせるようになります。まずは基本的なツールから手に取り、安全に作業できる環境を整えましょう。

テールランプのカプラーを自作する方法

テールランプを社外品に交換する場合、市販の配線が車体側のカプラーに対応していないことがあります。そのようなときに便利なのが、自作カプラーの製作です。カプラーを自作しておけば、純正の配線を傷つけず、後で元に戻すことも容易になります。また、整備性が格段に向上し、トラブル時の原因切り分けもスムーズに行えるようになります。

カプラーを自作するために、まず必要なのは「対応するコネクター一式」です。ホンダ車であれば、純正と互換性のある3ピンタイプのカプラーが市販されています。デイトナやエーモンなどから販売されている専用品を選ぶと安心です。コネクターは「オス側」と「メス側」が必要になります。片方は車体に、もう片方はテールランプ側の配線に取り付けます。

続いて、使用する端子を配線に接続していきます。ここでは、電工ペンチを用いてギボシ端子のように「かしめ作業」を行います。ケーブルの被覆を剥いた後、端子に芯線を挟み込み、しっかりと圧着することで、通電不良や抜け落ちを防げます。慣れていないうちは力加減が難しいですが、正しい手順を踏めば確実に作業できます。

端子を圧着したあとは、カプラー本体に挿し込みます。このとき、カプラーの差し込み方向や配置に注意が必要です。多くの製品では挿入位置が決まっており、誤って逆向きに入れると正しくロックされません。刺した際に「カチッ」と音がするまで押し込むことで、確実な接続が可能になります。

また、配線を間違えないためにも、あらかじめ「どの線がどの役割を担っているのか」を確認しておくことが重要です。ホンダ車であれば、緑=アース、茶=テール、緑/黄=ブレーキが一般的です。テスターで導通や電圧を測ることで、確実な判別ができます。配線ミスを避けるために、作業前にメモを取っておくのもおすすめです。

このように、自作カプラーはそれほど難しい作業ではありませんが、正確さと丁寧さが求められます。端子の圧着やカプラーの組み付けに不安がある場合は、練習用に予備部品を購入しておくと安心です。一度正しく作れば、今後の整備やカスタムが格段に楽になります。

接続ミスを防ぐ配線チェックのポイント

配線作業で最も避けたいのが、接続ミスによる電装トラブルです。特にテールランプのような保安部品は、安全性にも直結するため、確実な配線チェックが不可欠です。ここでは、ミスを防ぐためのチェックポイントをいくつか紹介します。初めて配線作業に取り組む方でも、順を追って確認すれば安心して作業を進められます。

まず最初に行うべきは、「配線の役割確認」です。車体側とテールランプ側で配線色が異なることは珍しくありません。そのため、見た目の色だけで判断せず、どの線がアースなのか、どの線がテールやブレーキのプラスなのかを確実に突き止める必要があります。導通テスターや検電テスターを使えば、スイッチ操作に応じて電気が流れるかどうかを簡単に調べられます。

次に重要なのが、「接続後の点灯確認」です。仮接続の状態で電源を入れ、ブレーキやスイッチの操作に応じて正しく点灯・消灯するかを確認します。このとき、テールランプが常時点灯してしまう、または全く点灯しないといった症状があれば、配線の接続先を見直す必要があります。チェックは必ずすべての動作(テール点灯、ブレーキ点灯、ウインカーとの干渉など)をひとつずつ確認しましょう。

さらに見落としがちなのが、「アースの確保」です。アース線がきちんと車体金属と接続されていないと、ランプが点灯しなかったり、点灯しても不安定だったりすることがあります。特に社外の2本配線タイプのテールランプでは、ボディアースが前提になっていることがあるため、フレームとの確実な接続が必要です。塗装面や樹脂部分に接続すると導通が取れない場合もあるため、金属が露出している部分を選ぶと確実です。

また、接続部の「絶縁保護」も忘れてはいけません。ビニールテープだけでなく、熱収縮チューブや自己融着テープを使用することで、長期間にわたって接続部を水や振動から守ることができます。特にリア周りの配線は水の影響を受けやすいため、防水対策は念入りに行いましょう。

このように、配線チェックは一つひとつ丁寧に行うことが大切です。確認を怠ると、小さな配線ミスが思わぬ事故や故障に繋がることもあります。作業後の安心感のためにも、チェック工程は省略せず、確実に仕上げておきましょう。

ホンダ バイク テールランプ 配線に関するポイントの総まとめ

-

テールランプの配線は2本式と3本式が存在する

-

3本配線はテール・ブレーキ・アースの独立構成

-

2本配線はプラスとアースのみで簡易的に制御される

-

ホンダの緑線は基本的にアースとして機能する

-

緑/黄の線はブレーキランプのプラス信号用に使われる

-

茶色の線はテールランプやメーター照明に対応する

-

黒や赤の線は電源供給用として扱われることが多い

-

社外品テールランプでは配線色が異なることがある

-

LEDに変更すると省電力だが誤作動対策が必要になる

-

抵抗器やLED対応リレーが必要になるケースもある

-

車体側とランプ側の色違いは設計思想の違いによる

-

カプラーを自作すれば純正配線を傷めずに接続できる

-

導通テストで配線の役割を事前に確認するのが重要

-

絶縁処理は熱収縮チューブや自己融着テープが効果的

-

配線図は車種名で検索し、正確な年式のものを使うべき

最後までお読みいただきありがとうございます。