この記事にはプロモーションが含まれています。

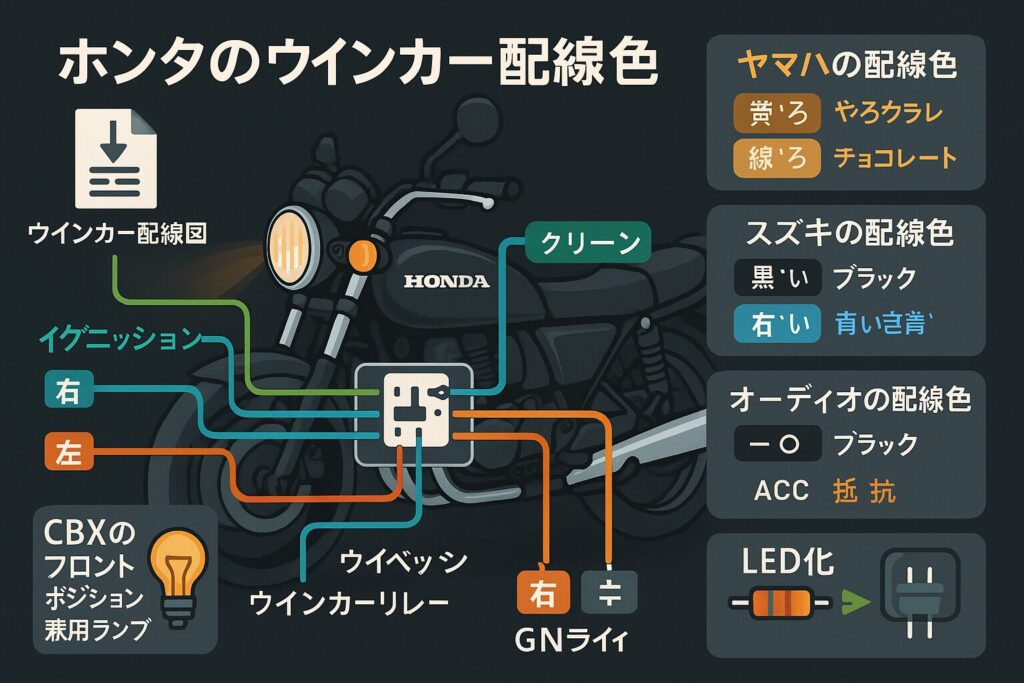

ホンダのバイクのウインカー配線に悩む読者に向けて、配線色の意味やウインカー配線図の読み方、配線図の入手方法までを整理して解説します。ヤマハやスズキの配線色の傾向を比較し、ホンダ四輪との配線色の違い、さらにオーディオ配線色との混同を避けるための注意点も取り上げます。CBXのウインカー配線で留意すべきポイントや、LED化に伴うリレー選定の考え方まで網羅し、作業前に押さえるべき実務的な要点をわかりやすくまとめます。

-

ホンダの配線色の基本とウインカー回路の見極め方

-

配線図の読み方と配線図入手の考え方

-

他メーカー配線色の傾向と誤配線を避ける確認法

-

LED化時のリレー選定や症状別の対処の考え方

ホンダのバイクのウインカー配線の基礎

-

配線色の基本と見分け方

-

ウインカー 配線図を読むコツ

-

配線図 ダウンロードの手順

-

ホンダ配線色 車との違い

-

オーディオ 配線色との違い

配線色の基本と見分け方

ホンダの多くの車種では、配線色に機能のルールがあります。作業前に配線を目視し、配線図と照合しながら導通確認を行うことで、誤配線のリスクを下げられます。特にウインカー関連では、左右の信号線とアース線を正確に特定することが肝心です。

下表はホンダで広く見られる代表例です。年式や仕様で異なる場合があるため、最終判断は必ず配線図で行ってください。

| 系統 | 配線色の例 | 概要 |

|---|---|---|

| バッテリー常時電源 | 赤 | メインスイッチに依存しない直流プラス |

| メインスイッチON電源 | 黒 | キーONで通電するプラス電源 |

| アース | 緑 | シャシーアースに落ちるマイナス |

| ウインカー右 | 空色(スカイブルー) | 右前後ウインカーとパイロットへ |

| ウインカー左 | オレンジ | 左前後ウインカーとパイロットへ |

| ウインカーリレー信号 | 灰 | リレーからスイッチへ向かう信号 |

| ヘッドライトHi/Lo | 青/白 | Hiが青、Loが白の例が多い |

| テール・メーター照明 | 茶 | 灯火スイッチ連動 |

| ブレーキランプ信号 | 緑/黄 | 前後スイッチからストップランプへ |

ウインカーの実配線を追う際は、左右ウインカーのコネクタ付近とハンドル左スイッチ周り、ウインカーリレーの三点を起点に色と導通を確認すると全体像を把握しやすくなります。

ウインカー 配線図を読むコツ

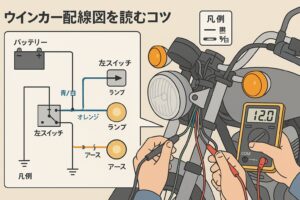

ウインカー回路は、バッテリー電源→メインスイッチ→ウインカーリレー→左スイッチ→左右配線→各ランプ→アースという流れで表現されます。色記号は配線図の凡例に従って記載され、二色表記(例:黒/白)はベース色とストライプ色の組み合わせを示します。

配線図を読み解く際は、まず凡例と記号の対応関係を押さえることが近道です。カプラーは記号と極数で示され、ピン番号や相手側コネクタ番号が併記されることが多く、実車側の刻印や筐体の形状と照合することで迷いを減らせます。アース記号は車体記号や集合アース点で表され、ハーネス束内の緑線がそこへ収束する構成が一般的です。

テスターを併用すると、図面と実車の一致を確実にできます。手順の一例は次のとおりです。

-

バッテリー電圧を測定し、静止状態で約12.4〜12.8V、アイドリング時でおおむね13.5〜14.5Vの範囲にあるかを確認します。

-

メインスイッチONでリレー入力側に電源が来ているかを直流電圧レンジで測ります。

-

左スイッチを右・左に操作し、左右信号線(例:空色=右、オレンジ=左)で12Vが周期的に出力されるかを確認します。

-

ランプ側コネクタで導通レンジを用い、アース線(例:緑)の抵抗値が極端に高くないか(目安として数オーム以下)を点検します。

-

異常がある場合は、コネクタ間で区間切り分けを行い、どの区間で電位が失われる(または漏れる)かを辿ります。

また、点滅不良の診断では「入力電圧は正常だが、負荷が適正でない」というケースが頻出します。電球式からLEDへ変更した場合は消費電力が低下し、リレーがハイフラや点灯しっぱなしになることがあります。図面上でリレー種別(機械式/IC式)やピンアサイン、負荷抵抗の位置を確認し、実車側の配線・部品構成と矛盾がないかを突き合わせると、原因の切り分けが速くなります。

記号やコネクタ番号は、実車のハーネス束やカプラー刻印と対応するため、配線図のコネクタ記号と車体側のカプラーを照合していくと迷いにくくなります。テスターで導通・電圧を測りながら、ウインカースイッチの左右操作で信号線の電位変化を確認すると、読み取りと実物の一致を確かめやすいです。特に二色線はベース色とストライプ色の見間違いが起こりがちなので、作業灯の下で目視し、配線図の凡例に戻って毎回検算する姿勢が精度向上につながります。

配線図 ダウンロードの手順

配線図はサービスマニュアルや取扱説明書の電装編に掲載されています。車名と型式、年式を特定し、正規の入手ルートや購入先を検討してください。配線図 ダウンロードという観点では、著作権や利用規約に留意し、正規に提供されている資料を活用することが安全です。入手後は印刷して書き込みできる状態にし、ハーネスの分岐やカプラー位置をメモすると作業効率が上がります。

実務的な手順を整理します。

-

車検証や車体打刻で型式と年式(モデルイヤー)を特定します。バリエーションやマイナーチェンジで配線が変わることがあるため、近い年式ではなく該当年式を選びます。

-

メーカー公式の公開ポータルにアクセスし、車種・年式を指定して取扱説明書やパーツカタログを検索します。電装の系統図は取扱説明書よりもサービスマニュアルに詳細があるため、可能であれば整備資料の該当章(配線図、回路図)を参照します。

-

ダウンロードしたPDFは、拡大しても判読できる解像度かを確認し、印刷時はA3など大きめの用紙を選択します。配線の分岐点、カプラー番号、アース集合点を蛍光ペンで色分けしておくと、現場での視認性が向上します。

-

実車側のカプラー形状とピン配列をPDF上の図と照合し、異なる場合は年式違いを疑い再検索します。配布資料に追補や正誤表がある場合は、最新版の反映も確認します。

参考として、Honda公式の取扱説明書・パーツカタログ検索ページでは二輪製品のサービス関連資料を提供しています(出典:Honda 取扱説明書/パーツカタログ 検索ページ:https://www.hondamotopub.com/HMJ)。公開範囲や更新有無は予告なく変更される場合があるため、閲覧条件や利用規約を都度確認し、必要に応じて販売店で原本資料の有無を確認すると安心です。正規資料を利用することが必須です。

配線図は作業前の計画段階だけでなく、トラブルシューティング時の仮説検証にも役立ちます。例えばウインカー不点灯の際、電源側・制御側・負荷側のどこに断面を置くかをあらかじめ図面上で決めておくと、現物確認の順序が明快になり、無駄な分解を避けられます。

ホンダ配線色 車との違い

四輪車の配線色と二輪車の配線色は設計思想や規格が異なる場合があり、同じ色だからといって機能が一致するとは限りません。特にアース色の扱いは混同しやすく、四輪の一般的な黒アース感覚で二輪に触れると誤配線につながるおそれがあります。ホンダの多くのバイクでは緑がアースの例が広く見られるため、車の感覚をそのまま当てはめず、必ず車種別の配線図で照合することが賢明です。

相違点を理解するうえで、以下の観点が役立ちます。

-

設計の前提

二輪は軽量・省スペースの要請が強く、ハーネスも最短経路・集約型の設計が多い傾向にあります。四輪の一般的な配線色規範がそのまま流用されていないことがあり、同一色でも機能が異なることがあります。 -

アースの取り扱い

二輪では車体フレームをアースリターンとして広く用いる設計が多く、緑がアース線としてまとめられる例が多々見られます。四輪の黒アース慣習と衝突するため、配線作業では最初にアース色と集合アース点を特定するのが無難です。 -

灯火系の色運用

ウインカーは左右で色を分ける運用が一般的ですが、二輪では右:空色、左:オレンジ、アース:緑、リレー信号:灰といった色が採用される例が知られています。年式・市場・排気量帯で差があるため、色の「当て勘」で結線せず、図面の凡例とピン配列で検証する姿勢が求められます。 -

メンテナンス文書の差

四輪は配線図の体系が詳細かつ章立てで整理されるのに対し、二輪ではモデルや年式ごとに記法が変わることがあります。凡例の読み込みと、コネクタ記号・ピン番号の突き合わせがより重要になります。

以上の点を踏まえると、作業の出発点は「色の共通性」ではなく「車種別の一次情報(配線図)」です。配線色が似ていても、機能が異なる可能性を常に念頭に置き、アース、電源、信号の三分類で役割を確定してから結線を進めることで、誤配線やヒューズ断のリスクを減らせます。

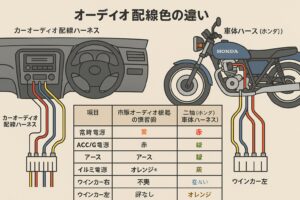

オーディオ 配線色の違い

車載オーディオ用ハーネスで用いられる色規則は、機器メーカー間である程度の慣習が共有されていますが、二輪車の車体ハーネスにそのまま当てはめると整合しないことが少なくありません。とくにホンダの二輪では緑がアースの採用例が広く、四輪やオーディオ機器で一般的な黒アースの感覚で結線すると、短絡やヒューズ断、点灯不良の原因になります。作業の出発点は「機器側の慣習」ではなく「車種別の配線図」であることを強調しておきます(出典:Honda 取扱説明書/パーツカタログ 検索ページ https://www.hondamotopub.com/HMJ)。

次の比較表は、あくまで典型例としての相違点を俯瞰するためのものです。年式や仕様で異なる場合があるため、最終判断は車種別配線図と実測で行ってください。

| 項目 | 市販オーディオ機器の慣習例 | 二輪(ホンダ車体ハーネス)の代表例 |

|---|---|---|

| 常時電源 | 黄(機器側) | 赤(バッテリー直の例) |

| ACC/IG電源 | 赤(機器側) | 黒(キーONで通電の例) |

| アース | 黒(機器側) | 緑(シャシーアースの例) |

| イルミ電源 | 橙/白(機器側の一例) | 茶(テール/メーター照明の例) |

| ウインカー右 | 該当なし(オーディオ側機能外) | 空色(右信号の例) |

| ウインカー左 | 該当なし | オレンジ(左信号の例) |

オーディオ側の色は、あくまで機器内部機能を車体側に分かりやすく接続するための「メーカー慣習」であり、車体ハーネスの規格を示すものではありません。一方で二輪の配線色は、整備マニュアルの凡例に基づく「車種固有の仕様」です。両者を混同すると、例えばイルミ電源を誤ってウインカー系統へ接続し、ハザード点灯時にメーター照明が同期してちらつく、あるいはアースを誤認してリレーが不作動になるといった不具合が生じます。

実務では次の順番での確認が再現性の高い手順となります。

-

車名・型式・年式を特定し、配線図の凡例とコネクタ記号を把握します

-

バッテリー電圧を確認し、キーOFF時の常時電源とキーON時のアクセサリ電源をそれぞれ測定します

-

アース線の抵抗を導通レンジで確認し、車体フレームとの電位差が極端に高くないかを点検します

-

ウインカー右左の信号線で、スイッチ操作に応じた周期的な電圧変化が観測できるかを検証します

-

オーディオ機器を追加する場合は、機器側ハーネスの色と役割を説明書で突き合わせ、必要であればリレーやヒューズ回路を新設して車体系統と電気的に切り分けます

ヒューズ容量に関しては、灯火系で5〜15Aの範囲が採用される例が見られるという情報がありますが、適正値は車種や回路構成によって大きく変動します。公式資料で指定値を確認したうえで、同等規格のヒューズを使用するのが安全とされています。加えて、LED化などで消費電力が下がる場合でも、電源取り出しやカプラー分岐は必ず定格に余裕のある部材を選定し、圧着端子は規格工具で確実にかしめ、熱収縮チューブやスリーブで絶縁を確保すると、接触抵抗の上昇や局所発熱のリスクを抑えられます。

最後に、オーディオ機器のイルミ制御線やリモート出力線を車体側の照明・リレー制御に流用する設計は、回路の目的が異なるため推奨されません。以上の点を踏まえると、配線色は「共通語」ではなく「それぞれの体系におけるラベル」という前提に立ち、配線図と実測で役割を確定してから結線を行う姿勢が、長期的な信頼性を支えると考えられます。

ホンダのバイクのウインカー 配線を実践

-

バイクの配線色 ヤマハとの比較

-

CBXのウインカー配線の注意点

-

スズキの配線色の傾向

-

LED化とリレー選定の基準

-

まとめ ホンダ バイク ウインカー 配線

バイクの配線色 ヤマハとの比較

メーカーごとに配線色の設計思想や凡例が異なり、同じ色でも役割が一致しない場合があります。とくにアース色と左右ウインカーの信号色は混同が起きやすく、作業の最初に必ず特定しておくと後工程のトラブルを減らせます。ヤマハではモデルや年式、販売市場によって運用が変わる事例があり、車名・型式・年式を確定させてから該当車の配線図で確認する流れが合理的です。

典型例を俯瞰する比較表(参考)

| 系統 | ホンダで見られる代表例 | ヤマハで見られる代表例の一例* |

|---|---|---|

| アース | 緑 | 黒または黒に白線 |

| 常時電源 | 赤 | 赤または赤に白線 |

| キーON電源 | 黒 | 茶または茶に白線 |

| ウインカー右 | 空色 | 緑に黄線 など |

| ウインカー左 | オレンジ | 茶に白線 など |

| ウインカーリレー信号 | 灰 | 灰 など |

| メーター・テール照明 | 茶 | 青に赤線 など |

*実車・年式により異なる場合があるため、最終判断は配線図と実測で行ってください。

配線の取り違えを避けるためには、色だけで決め打ちしない姿勢が肝心です。ハンドル左スイッチ周辺、ヘッドライトシェル内、シート下のメインハーネス分岐の三点で色とコネクタ番号を突き合わせ、テスターを用いて電位と導通を確認します。

手順の目安

-

車検証や車体打刻で型式・年式を確定し、該当年式の配線図を用意します

-

キーOFFで常時電源系を測定し、12.4〜12.8V程度の静止電圧が得られるかを確認します

-

キーONでアクセサリ系を確認し、リレー入力側・左スイッチ入力側に電源が到達しているかを測ります

-

ウインカースイッチを左右に操作し、右系統と左系統の信号線で周期的な電圧変化が出ているかを確認します

-

アース候補線とフレーム間の抵抗値が低いか(目安:数オーム以下)を導通レンジで点検します

同色の分岐が複数存在する場合は、配線図のコネクタ記号・ピン番号と車体側の刻印を対応付けることで混乱を回避できます。以上の点を押さえると、メーカー差や年式差に依存せず、色・位置・動作の三方向から正確に系統を特定できる体制が整います。

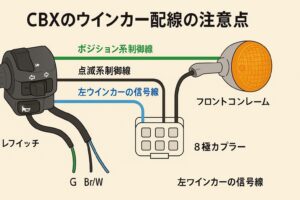

CBXのウインカー配線の注意点

CBX系には、フロントウインカーがポジションランプを兼ねるダブル球(例:21/5W)の構成が採用される例があり、点灯(ポジション)と点滅(ウインカー)が別回路で制御されます。左に操作すると左前のポジションが消灯し、同一ランプ内の点滅用フィラメントに切り替わる仕組みが想定されるため、左右の信号線に加えてポジション系の制御線の流れを理解しておく必要があります。

設計の要点

-

左スイッチ内部で、ポジション系と点滅系の切替が行われる構造があり、スイッチ側カプラーの配線割り当てを誤ると、点滅時にポジションが残光する、または消えないといった症状が出やすくなります

-

8極カプラーを含む系統では、Br/Wなど特定の線が関与する構成が報告されており、加工前に配電図で線色・ピン位置・役割を一つずつ確定することが不可欠です

-

ハザード追加やポジションのオンオフ化を検討する場合、スイッチ内の接点ロジックを尊重し、リレー(4極または5極を用途に応じて選定)で電源系と信号系を分離して制御すると回路の可読性と保守性が高まります

手戻りを防ぐ施工ポイント

-

切断は復帰可能性を優先し、ギボシや中継カプラーで着脱可能にしておく

-

プラス側端子は雌端子にして万一の短絡を抑制し、絶縁スリーブや熱収縮チューブで被覆を確実に行う

-

LED化を同時に行う場合は、ICウインカーリレーの適合(ピン配列、定格、自己消費電流)と、必要に応じた負荷抵抗の設置位置を事前に定義する

-

ヒューズは指定容量と同等規格を守り、支線を追加する際は個別に保護ヒューズを設けて回路を分割する

また、灯火器やスイッチの機能改変は、年式や市場によって設置義務や作動要件が異なるとされています。適法性と安全性を両立させるために、該当年式の整備資料と配線図で一次情報を確認し、変更点を図面上で明示してから作業計画に落とし込むと、検査や保守の場面でも説明が容易になります。以上の点を踏まえると、CBXのウインカー配線は色だけで判断せず、スイッチ機構・カプラー配列・ランプ側のダブル球構成を一体で捉えることが、安定した点滅動作とトラブルの予防につながります。

スズキの配線色の傾向

メーカーや年式、販売市場ごとに配線色の凡例は変化し、同じ色でも役割が一致しない場合があります。とくにスズキは型式やマイナーチェンジで運用が変わる事例が見られるため、作業の入口でアース・電源・信号の三分類を切り分け、色の先入観を排した同定プロセスを徹底すると安全性が高まります。アース色の扱いと左右ウインカーの信号色は混同が起きやすいため、まずはアース線を確実に特定し、そのうえで右左の信号線を順番に追う流れが合理的です。

アプローチとしては、配線図(凡例・コネクタ番号・ピン配列)と実測(電圧・導通)を往復しながら同定します。アクセス性の高いポイントは、ヘッドライトシェル内、シート下のメインハーネス分岐、ウインカーリレー周辺の三か所で、背面からカプラーにテストリードを当てられる位置を選ぶと不要な分解を避けられます。キーOFFで常時電源、キーONでアクセサリ電源を測定し、ウインカースイッチ操作に応じて信号線の電位が周期変化することを確認できれば、色と役割の整合が取れていると判断しやすくなります。

実務での手順目安

-

型式・年式・市場仕様を確定し、該当年式の配線図を用意する

-

バッテリー静止電圧を確認(目安12.4〜12.8V)、充電電圧の上限も把握(目安13.5〜14.5V)

-

カプラー背面でアース候補線とフレーム間の抵抗を測定し、低抵抗であることを確認

-

ウインカー左右の候補線でスイッチ操作に伴う周期的な電位変化を観測

-

同色分岐が複数存在する場合は、コネクタ記号・ピン番号を配線図と突き合わせて区別

年式差や市場差で、アースが黒系統、ウインカー左右がストライプ入りで表現されるなどの変化があり得ます。したがって、色だけで決め付けず、必ずコネクタ番号とピン配列、スイッチ側の接点ロジックまで含めて突合することが、誤配線とヒューズ断の予防につながります。メーカー公式の整備資料や配線図を参照して判断する姿勢が、再現性の高い整備品質を支えます(出典:Honda 取扱説明書/パーツカタログ 検索ページ https://www.hondamotopub.com/HMJ)。

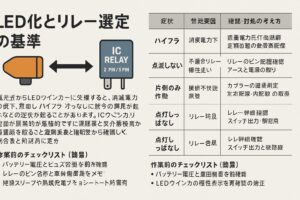

LED化とリレー選定の基準

電球式からLEDウインカーに交換すると、消費電力の低下で点滅しない、ハイフラになる、点灯しっぱなしになるなどの症状が起きることがあります。対策はICウインカーリレーへの交換、または負荷抵抗の追加が一般的です。ホンダの一部車種では純正リレーが多極タイプの例があり、変換ハーネスを介して2ピンや3ピンのICリレーを使用する構成が採用されることがあります。端子形状や極性は製品によって異なるため、適合表と配線図で整合を取ってから接続してください。

症状別の確認ポイントを下表に整理します。

| 症状 | 想定要因 | 確認・対処の考え方 |

|---|---|---|

| ハイフラ | 消費電力低下 | LED対応リレーへ交換、または適正値の負荷抵抗を左右に配置 |

| 点滅しない | 不適合リレー、極性違い | リレーのピン配置を再確認、アースと電源の取り回しを是正 |

| 片側のみ作動 | 接触不良、左右配線逆 | カプラーの導通測定、左右信号線の取り違いを訂正 |

| 点灯しっぱなし | リレー不良、誤配線 | リレー仕様確認、スイッチ出力と信号線の経路を再点検 |

作業前のチェックリスト(簡易)

-

バッテリー電圧とヒューズ容量を事前確認

-

リレーのピン名称と車体側端子の対応をメモ

-

LEDウインカーの極性表示を再確認

-

絶縁スリーブや熱収縮チューブでショート防止

以上の点を踏まえると、LED化後の点滅不良を体系的に切り分け、短時間で原因に到達しやすくなります。

まとめ:ホンダのバイクのウインカー配線

-

ホンダの配線色は緑がアースの例が多く配線図で確認する

-

右は空色左はオレンジの例が多いが年式差に注意する

-

配線図の凡例とコネクタ記号を実車と必ず照合する

-

導通と電圧測定でスイッチ操作時の信号変化を追う

-

四輪の配線色基準を二輪に流用せず個別に判断する

-

オーディオ配線色の慣習は車体ハーネスに当てはめない

-

ヤマハやスズキは色運用が異なるため先入観を捨てる

-

Cbxはポジション併用の例があり回路の理解が要る

-

カプラー位置と配線番号を配線図と突き合わせて特定する

-

LED化はICリレーや負荷抵抗の選択で症状を抑える

-

多極リレー車は変換ハーネスの適合を事前に確認する

-

端子の極性と圧着品質を意識し絶縁を丁寧に施す

-

作業は復帰可能な結線方法を選びトラブルに備える

-

法規や年式の要件に留意し適法性と安全性を優先する

-

最終判断は車種別の配線図と実車測定の両輪で行う

最後までお読みいただきありがとうございます。