<本記事にはプロモーションが含まれています>

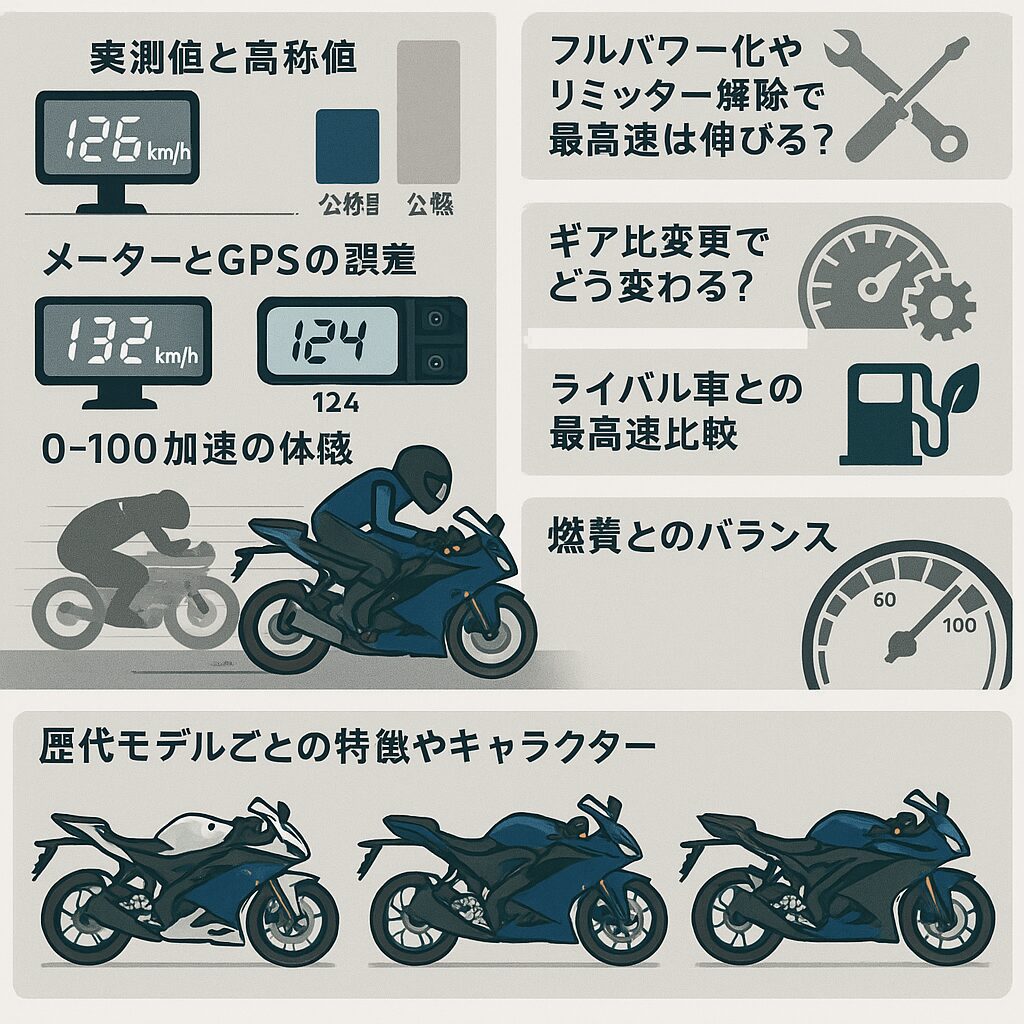

ダカールラリー(パリダカ)は、世界で最も過酷なオフロードレースの一つです。その舞台でヤマハは、XT500をはじめとする名車を生み出し、XT600ZテネレやXT600E、スーパーテネレ、さらにはテネレ250やテネレ700へと進化を遂げてきました。

ヤマハのダカールラリーでの成功は、XT500の活躍が原点です。XT500 新型の登場を期待する声もありますが、現代の環境規制などを考えると実現には課題もあります。また、ヤマハで1番売れたバイクについても、YBR125やYZF-R1などが候補として挙げられています。

ダカールラリーの出場資格は厳しく、FIM公認のラリーでの実績が必要です。初心者が簡単に挑戦できるものではありません。一方で、ヤマハのバイクとピアノは同じルーツを持ちながらも、現在はヤマハ発動機とヤマハ株式会社に分かれています。

また、トヨタのダカールラリー用エンジンはV6ツインターボを採用し、ヤマハのバイクとは異なる戦い方をしています。本記事では、ダカール ラリー バイク ヤマハの歴史や進化、最新の動向について詳しく解説します。

- ヤマハのダカールラリーでの活躍とオフロードバイクの歴史を理解できる

- XT500やスーパーテネレなどの名車の特徴と進化を知ることができる

- ダカールラリーの出場資格やレギュレーションについて学べる

- ヤマハとトヨタのダカールラリー参戦マシンの違いを理解できる

ダカール ラリー バイク ヤマハの歴史と名車

- パリダカ ヤマハの活躍とXT500の伝説

- XT600ZテネレとXT600Eの進化

- スーパーテネレが築いたオフロードの王道

- テネレ250とテネレ700の特徴と違い

- XT500 新型は登場するのか?

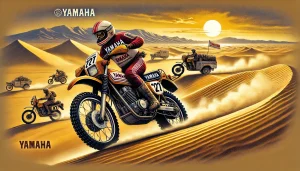

パリダカ ヤマハの活躍とXT500の伝説

ヤマハは、ダカールラリー(通称パリダカ)において数々の偉業を成し遂げ、その中心にあったのが「XT500」というモデルです。このバイクは単なるオフロードモデルにとどまらず、ヤマハがラリーシーンで確固たる地位を築くきっかけとなりました。

1979年に初開催されたパリダカでは、ヤマハの「XT500」が並み居る四輪勢を抑え、二輪部門で優勝を果たします。さらに翌年の第2回大会でも「XT500」は圧倒的なパフォーマンスを発揮し、上位を独占しました。特筆すべきは、この時期のパリダカではまだ二輪と四輪が明確に区分されておらず、総合順位で競われていたことです。四輪と互角に渡り合うほどの走破性を誇った「XT500」は、その耐久性と信頼性を証明する結果となりました。

この成功の背景には、ヤマハの開発力とジャン・クロード・オリビエの情熱がありました。フランスのヤマハ・インポーター「ソノート」社に勤めていたオリビエは、当時まだ一般的ではなかった「アドベンチャー」という概念を提唱し、未知なる砂漠へと挑戦するバイクの可能性を追求しました。彼は「XT500」をパリダカに投入し、優れた走行性能を証明することで、バイクで砂漠を駆け抜けるという新たなジャンルを切り拓いたのです。

「XT500」は、大排気量の単気筒エンジンを搭載し、軽量な車体とシンプルな構造で、耐久性とメンテナンス性に優れていました。このバイクはアメリカ市場では主にプレイバイクとして楽しまれましたが、ヨーロッパでは日常の足としても人気を博し、ストリートでも広く受け入れられました。その結果、オフロードバイクでありながら、幅広い層に支持される名車となったのです。

このように「XT500」は、ヤマハのパリダカにおける活躍を象徴する存在となり、後の「XT600 Ténéré」や「スーパーテネレ」へと受け継がれていくことになります。現在でもオフロード愛好者の間で語り継がれる伝説的なモデルであり、ヤマハのアドベンチャーカテゴリーの礎を築いたバイクと言えるでしょう。

XT600ZテネレとXT600Eの進化

ヤマハの「XT600Z Ténéré」と「XT600E」は、いずれも「XT500」の系譜を受け継ぎ、アドベンチャーカテゴリーの発展に大きく貢献したモデルです。これらのバイクは、それぞれ異なる特徴を持ちつつも、共通してヤマハのオフロードDNAを色濃く反映しています。

まず、「XT600Z Ténéré」は、1983年に登場したヤマハ初の本格的なアドベンチャーバイクです。パリダカへの本格参戦を視野に入れた開発が行われ、大容量の燃料タンク(30L)、軽量な車体、モノクロスサスペンションなど、長距離走行に適した仕様が採用されました。このバイクは、アフリカ大陸を舞台とするラリーレースでの成功を受け、一般ライダーの間でも人気を博しました。その結果、長距離ツーリングや過酷な地形を走破するための「Ténéré」ブランドが確立されることになります。

一方、「XT600E」は1990年に登場し、よりストリート向けに調整されたモデルです。「XT600Z Ténéré」がオフロード性能を重視していたのに対し、「XT600E」はセルスターターを搭載し、街乗りやツーリングにも適した仕様となりました。エンジンは595ccの空冷単気筒で、「XT600Z Ténéré」よりも扱いやすく、初心者でも乗りやすい設計が施されています。

この2台の違いは、主に用途と走行性能にあります。「XT600Z Ténéré」は長距離のラリーやアドベンチャーツーリング向けであるのに対し、「XT600E」は日常の移動や軽いオフロード走行を視野に入れた設計がされています。また、「XT600E」は1990年代を通じてヨーロッパ市場で高い人気を誇り、多くのライダーに愛されました。

こうしたモデルの進化は、ヤマハのアドベンチャーカテゴリーの確立に貢献し、後の「XTZ750スーパーテネレ」や「テネレ700」へと受け継がれていきます。現在もオフロードバイクの歴史を語る上で欠かせない存在であり、多くのライダーにとって特別なモデルとして記憶されているのです。

スーパーテネレが築いたオフロードの王道

ヤマハの「スーパーテネレ」は、オフロードとアドベンチャーカテゴリーにおいて確固たる地位を築いた名車です。そのルーツは1983年に誕生した「XT600Z Ténéré」に遡りますが、本格的なラリーマシンに近い市販車として登場したのが1989年発売の「XTZ750スーパーテネレ」でした。

このバイクは、それまでの単気筒エンジンとは異なり、750ccの並列2気筒エンジンを搭載。オフロード性能を保ちつつ、よりパワフルな走行を可能にしました。加えて、長距離ツーリングにも対応するために大容量の燃料タンクや強化されたサスペンションを採用。パリダカールラリーをはじめとする過酷なラリーでの実績を背景に、世界中のライダーに支持されるモデルとなりました。

その後、ヤマハはよりハイスペックなアドベンチャーモデルとして、2010年に「XT1200Zスーパーテネレ」を投入します。このモデルは、水冷1200ccの並列2気筒エンジンを搭載し、トラクションコントロールやABS、電子制御サスペンションなど、現代のライダーのニーズに応える装備が盛り込まれました。これにより、悪路での走破性とオンロードでの快適な巡航性能を両立。長距離ツーリングや過酷な環境での走行にも耐えうる信頼性を誇るバイクとして、世界中で愛されています。

「スーパーテネレ」が築いたオフロードの王道とは、単にダカールラリーでの成功だけではありません。それは、一般のライダーが過酷な環境でも安心して走行できる「本物のアドベンチャーバイク」というジャンルを確立した点にあります。ヤマハは、この「スーパーテネレ」のブランドを通じて、アドベンチャーカテゴリーの可能性を広げ、多くのライダーに夢を与えてきました。

現在のアドベンチャーバイク市場は、電子制御技術の進化によってより高度なパフォーマンスを実現していますが、「スーパーテネレ」はその礎を築いた存在として、今なお高い評価を受けています。特に、オフロード走行においてはその耐久性と安定感が強く求められるため、多くのライダーがこのモデルに信頼を寄せています。ヤマハが提唱するアドベンチャーの精神は、今後も「スーパーテネレ」の名のもとに受け継がれていくことでしょう。

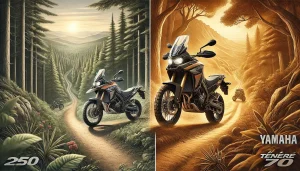

テネレ250とテネレ700の特徴と違い

ヤマハの「テネレ250」と「テネレ700」は、どちらもオフロード走行を前提としたアドベンチャーモデルですが、その用途や特性には明確な違いがあります。どちらを選ぶべきかを考える際には、バイクの使用目的や求める性能をしっかり理解しておくことが大切です。

まず、「テネレ250」は、軽量で扱いやすい250ccクラスのアドベンチャーバイクです。このバイクの最大の特徴は、そのコンパクトさと燃費の良さにあります。250ccの空冷単気筒エンジンを搭載し、オフロードを含めたツーリングや街乗りにも適しています。特に、エンジンの出力特性は低速域でもトルクがあり、林道や砂利道などの未舗装路でも安定した走行が可能です。さらに、車体重量が軽いため、初心者や小柄なライダーでも扱いやすい点が大きな魅力となっています。

一方、「テネレ700」は、よりパワフルな走行性能を求めるライダー向けのモデルです。搭載されているエンジンは、689ccの並列2気筒CP2エンジンで、低回転から力強いトルクを発生し、高速道路や長距離ツーリングにも適した仕様となっています。また、フロント21インチ、リア18インチのホイールを採用し、本格的なオフロード走行にも対応。サスペンションのストローク量も長く、悪路での走破性に優れています。

この2台の違いは、主に用途とパワーの違いに集約されます。「テネレ250」は、軽量な車体と燃費の良さを活かし、林道ツーリングや街乗りに適したモデル。一方、「テネレ700」は、高速道路や長距離ツーリング、そして本格的なオフロード走行に対応するモデルです。そのため、日常の移動手段として使いたい場合や、初心者でも扱いやすいバイクを求めるなら「テネレ250」が適しているでしょう。一方で、ロングツーリングやダカールラリーのような本格的な冒険を求めるなら、「テネレ700」が最適な選択肢となります。

また、維持費や燃費の面でも違いがあります。「テネレ250」は250ccクラスなので、軽二輪登録となり、車検が不要で燃費も良好です。一方、「テネレ700」は大型バイクのため車検が必要になり、燃費も250ccクラスよりは劣ります。しかし、その分、長距離巡航時の快適性やパワー面でのアドバンテージがあり、高速道路を含めた長距離ツーリングでは圧倒的に有利です。

どちらを選ぶかは、ライダーのスタイルや用途によります。街乗りや軽いオフロード走行を中心に考えているなら「テネレ250」が最適です。一方で、パワフルなエンジンを活かした長距離ツーリングや本格的なオフロード走行を楽しみたいなら「テネレ700」がより適した選択肢となるでしょう。

XT500 新型は登場するのか?

「XT500」は、ヤマハが誇る伝説的なオフロードバイクであり、1970年代から1980年代にかけて圧倒的な人気を博しました。そのシンプルな構造とタフなエンジンは、パリダカールラリーをはじめとする過酷な環境での走行にも耐えうる設計となっており、今でも多くのライダーがその復活を望んでいます。しかし、現時点でヤマハから「XT500」の新型が登場するという公式発表はありません。

近年、バイク市場ではクラシックスタイルの復活が注目されるようになり、多くのメーカーが往年の名車を現代風にアレンジして再発売する動きを見せています。そのため、ヤマハが「XT500」の名を冠した新型を発表する可能性も十分に考えられるでしょう。

しかし、新型「XT500」を発売するためには、いくつかの課題があります。まず、環境規制の厳格化が挙げられます。かつての「XT500」は空冷単気筒エンジンを搭載していましたが、現代の排ガス規制をクリアするには、水冷エンジンや電子制御技術を取り入れる必要があるでしょう。また、現在ヤマハは「テネレ700」などのアドベンチャーモデルに力を入れており、「XT500」の後継機を開発するかどうかは不透明です。

もし「XT500 新型」が登場する場合、クラシックデザインを踏襲しながらも、現代の技術を採用したモデルになる可能性が高いです。例えば、最新の燃料噴射システムやトラクションコントロールを搭載しつつ、往年のシンプルなスタイルを維持したデザインになるでしょう。今後のヤマハの動向に注目が集まります。

ダカール ラリー バイク ヤマハと最新技術

- ダカールラリーの出場資格は?

- ヤマハで1番売れたバイクは何ですか?

- ヤマハのバイクとピアノは同じ会社ですか?

- トヨタのダカールラリーのエンジンは?

- オフロード性能が求められる理由とは?

- ダカール ラリー バイク ヤマハの歴史と進化

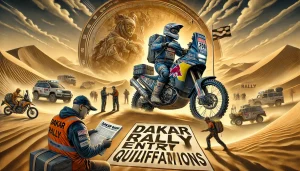

ダカールラリーの出場資格は?

ダカールラリーは、世界で最も過酷なラリーレイドとして知られ、毎年多くのライダーやドライバーがその挑戦に挑みます。しかし、誰でも参加できるわけではなく、出場するにはいくつかの厳しい資格を満たす必要があります。特に二輪部門では、経験や技術が求められるため、参加を考えているライダーは事前に必要な条件を理解しておくことが重要です。

まず、ダカールラリーの二輪部門に出場するためには、FIM(国際モーターサイクリズム連盟)が認定するクロスカントリーラリーのライセンスを取得しなければなりません。このライセンスを取得するためには、事前に国内や国際的なオフロードレースへの出場実績を積む必要があります。主催者側は、過去に一定のラリー経験を持つライダーのみがダカールラリーに参加できるようにしており、初心者がいきなり参戦することはできません。

さらに、出場を希望するライダーは、過去のクロスカントリーラリーの完走実績を提出する必要があります。特に、ダカールラリーの参加資格を得るには、直近のクロスカントリーラリーのイベントで優れた成績を収めることが求められます。これには、FIMが認定するシリーズ戦やダカールシリーズと呼ばれる予選ラリーが含まれます。つまり、ある程度の実績と経験がなければ、出場枠を確保するのは難しいということです。

次に、安全性の観点からも厳格なルールが設けられています。例えば、出場ライダーは、事前に厳しいメディカルチェックを受け、体力や健康状態がレースに耐えうるかを確認されます。また、バイク自体も厳しい技術基準を満たしていなければならず、排気量は450cc以下に制限されています。これは、2000年代後半に導入されたルールで、それまでの大型エンジンを搭載したマシンに比べ、安全性と公平性を確保する目的で変更されました。

また、GPSナビゲーションの使用も制限されており、ライダーは主に「ロードブック」と呼ばれる詳細なコースガイドを頼りにルートを確認します。これにより、純粋なライディングスキルとナビゲーション能力が試されることになります。ダカールラリーは単なる速度競争ではなく、ライダーの適応力や持久力、判断力が問われる総合的な競技なのです。

最後に、参加費用についても考慮する必要があります。エントリー費だけでも数百万~数千万円の費用がかかることが一般的で、マシンの準備やメンテナンス、サポートクルーの手配を含めると、さらにコストがかかります。そのため、個人での参戦は難しく、多くのライダーが企業スポンサーの支援を受けて参戦しています。

このように、ダカールラリーの出場資格は非常に厳しく設定されていますが、その分完走したライダーには大きな達成感と名誉が与えられます。世界で最も過酷なレースに挑戦するには、十分な準備と経験が求められるのです。

ヤマハで1番売れたバイクは何ですか?

ヤマハは、長年にわたり多くのバイクを世に送り出してきました。その中で最も売れたバイクは何かというと、モデルの地域ごとの販売台数や時代によって変動がありますが、最も広く知られているのは「Yamaha V50」や「Yamaha V80」などのスクーターシリーズ、そして「YBR125」などの実用車です。しかし、世界的に見て最も成功したモデルの一つとして挙げられるのが、「Yamaha YZF-R1」と「Yamaha YZF-R6」、さらには「Yamaha PW50」です。

まず、「Yamaha YZF-R1」は、1998年の発売以来、スーパースポーツカテゴリーにおいて圧倒的な人気を誇り、世界中のライダーから支持を受けています。このモデルは、高性能なエンジンと先進的な電子制御システムを備え、サーキットから公道まで幅広い用途に対応できるバイクとして、多くの販売実績を残しました。また、「YZF-R6」も600ccクラスのスポーツバイクとして大ヒットし、特にヨーロッパ市場では高い人気を誇りました。

一方で、実用車として世界的に高い販売台数を記録したのが「Yamaha YBR125」です。このモデルは、主に新興国市場向けに開発され、耐久性が高く、燃費の良いエンジンを搭載していることから、多くの国で普及しました。特に、南米やアフリカ、アジアの一部地域では、YBR125が日常の移動手段として重宝され、長年にわたって生産が続けられています。

また、子ども向けのエントリーモデルとして圧倒的な支持を得たのが「Yamaha PW50」です。このバイクは、50ccの小型エンジンを搭載したオフロードモデルで、1970年代から現在に至るまで多くの子どもたちのライディングデビューを支えてきました。そのシンプルな設計と扱いやすさから、親が子どもに最初のバイクとして購入するケースが多く、世界中で非常に高い販売実績を誇ります。

さらに、日本国内では「Yamaha SR400」も長寿モデルとして多くのライダーに愛されました。1978年の発売以来、シンプルなシングルエンジンとクラシックなデザインが特徴で、40年以上のロングセラーモデルとなりました。特に、カスタムベースとしても人気があり、現在でも中古市場で高値で取引されることが少なくありません。

こうしたバイクの中でも、最も売れたモデルを一つに絞るのは難しいですが、世界的な販売台数で見ると「Yamaha YBR125」や「Yamaha PW50」が長年にわたって多くのライダーに支持されてきたバイクとして特筆されるでしょう。また、スポーツバイク市場では「YZF-R1」や「YZF-R6」が象徴的な存在となっており、ヤマハの技術力を象徴するモデルとして知られています。

このように、ヤマハの最も売れたバイクは、用途や市場によって異なりますが、いずれもその時代のニーズに応じて進化し、多くのライダーに愛されてきました。ヤマハは、実用性と性能の両面で優れたバイクを提供し続けており、今後も新たなヒットモデルが生まれる可能性は十分にあるでしょう。

ヤマハのバイクとピアノは同じ会社ですか?

ヤマハのバイクとピアノは、一見するとまったく異なる製品ですが、実際にはルーツを同じくする企業から誕生しています。しかし、現在では「ヤマハ発動機」と「ヤマハ株式会社」という別の会社として運営されており、それぞれが異なる事業分野を担当しています。

もともとヤマハは、1887年に日本楽器製造株式会社(現・ヤマハ株式会社)として設立され、ピアノやオルガンの製造を手がけていました。しかし、戦後になると、楽器製造で培った金属加工や木工技術を活かし、バイクの生産に挑戦することになります。そして、1955年に「ヤマハ発動機株式会社」が独立し、バイクの専門メーカーとして本格的に事業を展開していきました。つまり、歴史的には同じルーツを持っていますが、現在は完全に分かれた別会社ということになります。

それぞれの会社は、ブランドロゴも似ており、音叉をモチーフにした「音叉マーク」が共通しています。これは、楽器製造から始まったヤマハの伝統を受け継いでいる証でもあり、ヤマハ発動機のバイクにもこのロゴが使われています。ただし、ヤマハ株式会社が楽器・音響機器・電子機器を手がけるのに対し、ヤマハ発動機はバイク・船外機・マリン製品・電動アシスト自転車などの輸送機器を扱うという大きな違いがあります。

このように、ヤマハのバイクとピアノはもともと同じ企業から生まれましたが、現在はそれぞれ独立した会社となっています。しかし、両社は現在でも協力関係にあり、楽器メーカーとしての音響技術がヤマハ発動機のエンジンサウンド開発に活かされることもあります。例えば、高性能バイクのエキゾーストノート(排気音)のチューニングには、楽器メーカーとしての音響技術が応用されており、ヤマハ独自の心地よいエンジンサウンドを生み出しています。

このように、ヤマハのバイクとピアノは今でもブランドとしてつながりがあり、それぞれの分野で高い技術力を発揮しています。現在も「ヤマハ」という名前で親しまれ、バイクと楽器の両方を愛するファンも多く存在しているのです。

トヨタのダカールラリーのエンジンは?

トヨタは、ダカールラリーにおいて長年にわたり優れたパフォーマンスを発揮しているメーカーの一つです。その中核を担うのが、トヨタの車両に搭載されるエンジンであり、ラリー専用に開発された高性能ユニットが採用されています。

近年、トヨタのダカールラリー参戦車両として代表的なのが、「トヨタ・ハイラックスGR DKR」シリーズです。この車両には、トヨタのレーシング部門「TOYOTA GAZOO Racing(TGR)」が手がける特別仕様のエンジンが搭載されています。2023年のダカールラリー仕様では、「3.5L V6ツインターボエンジン」が採用されました。このエンジンは、トヨタの市販車「ランドクルーザー300」や「レクサスLX600」に搭載されているV35A-FTSエンジンをベースに、ダカールラリー向けに最適化されています。

このエンジンの特徴は、高出力と耐久性のバランスにあります。ダカールラリーは、砂漠や岩場、泥道などの極限環境を走破するレースであり、一般的なエンジンでは過酷な条件に耐えられません。そのため、トヨタはエンジンの冷却性能や耐熱性を大幅に向上させ、過酷な環境でも安定したパフォーマンスを発揮できるよう設計しています。また、ツインターボによる高いトルク特性により、砂丘の上り坂や悪路でも力強い加速が可能となっています。

以前のダカールラリーでは、トヨタは「5.0L V8エンジン(1UR-FE)」を採用していた時期もありました。このV8エンジンは、トヨタのランドクルーザー200やレクサスLX570に搭載されていたもので、自然吸気による高い耐久性と信頼性が特徴でした。しかし、ダカールラリーのレギュレーション変更に伴い、より小型でターボを搭載したV6エンジンへと移行したのです。

トヨタのダカールラリー用エンジンは、単なるパワーユニットではなく、燃費性能や航続距離も重視されています。ダカールラリーでは、長距離を走破しながら給油ポイントが限られているため、燃費の効率化が求められます。そのため、エンジン制御システムの最適化が図られ、出力を維持しながらも燃費性能を向上させる技術が投入されています。

また、トヨタはダカールラリーにおいて、水素燃料エンジンの開発にも注目しています。近年、カーボンニュートラルの推進が進む中で、水素エンジンを活用した新しいパワートレインの可能性が模索されており、将来的には水素を活用したダカールラリー車両が登場する可能性もあります。

このように、トヨタのダカールラリー用エンジンは、市販車をベースにしながらも、過酷な環境に適応するための高度なチューニングが施されています。現在採用されている「3.5L V6ツインターボエンジン」は、耐久性とパフォーマンスを両立したパワーユニットとして、ダカールラリーでの勝利に貢献しているのです。今後のトヨタの技術革新によって、さらに進化したエンジンが登場することが期待されます。

オフロード性能が求められる理由とは?

オフロード性能は、単なる趣味やレジャー用途にとどまらず、さまざまな場面で求められる重要なバイクの特性です。特に、未舗装路や過酷な環境を走るシーンでは、高い走破性が必要不可欠になります。それでは、なぜオフロード性能が重要視されるのか、その理由を詳しく解説していきます。

まず、オフロード性能が求められる最大の理由は「走破性の確保」です。舗装された道路とは異なり、砂利道、泥道、雪道、砂漠、岩場などでは、通常のバイクではスムーズに走行することが難しくなります。こうした悪路では、タイヤが滑りやすく、路面の凹凸による振動も激しくなるため、一般的なロードバイクでは安定した走行ができません。その点、オフロードバイクは、サスペンションのストロークが長く、衝撃を吸収しやすい構造になっているため、路面の状態に左右されにくく、安定した走行が可能になります。

次に、「安全性」の観点からもオフロード性能は重要です。悪路では、バイクのコントロールが難しくなり、転倒や事故のリスクが高まります。しかし、オフロードバイクは、ブロックパターンのタイヤを採用し、グリップ力を向上させることで、滑りやすい地面でも安定性を確保できます。また、車体重量が比較的軽いため、万が一転倒した際にもライダー自身がバイクを起こしやすく、再び走行を続けることができます。このように、オフロード性能が高いバイクは、厳しい環境でも安全に走行できる設計がなされているのです。

さらに、「用途の広さ」も、オフロード性能が求められる理由の一つです。一般的なロードバイクは、舗装路を快適に走るために作られているため、未舗装路では使いにくい場面が多くなります。しかし、オフロードバイクは、舗装路だけでなく、林道や山道、さらには河川敷など、さまざまな環境で走行が可能です。特に、アドベンチャーツーリングやアウトドア活動を楽しむライダーにとって、行動範囲を広げるためにはオフロード性能が必要不可欠です。さらに、災害時などの緊急時には、舗装されていない道路や障害物がある環境でも移動できるため、オフロードバイクは有効な移動手段としても活用されます。

加えて、「耐久性の向上」もオフロードバイクの特徴です。過酷な環境での使用を前提としているため、フレームやエンジン、サスペンションは頑丈に設計されており、長期間にわたって高いパフォーマンスを維持できます。例えば、ダカールラリーなどの長距離ラリーでは、バイクにかかる負担が非常に大きくなりますが、オフロード性能の高い車両は、それに耐えうる設計が施されています。このように、厳しい環境下での使用を考慮すると、オフロード性能の高さはバイクの耐久性にも直結する要素と言えます。

最後に、「楽しさ」という観点からも、オフロード性能は重要視されます。舗装路を走るバイクとは異なり、オフロードバイクは、不整地を自在に走り抜けることができるため、ライディングスキルを磨くのにも適しています。また、未開の地を探索するアドベンチャーツーリングでは、バイクの持つポテンシャルを最大限に活かし、自然と一体になった走行を楽しむことができます。このように、オフロード性能があることで、ライダーの走行体験そのものがより豊かなものになるのです。

このように考えると、オフロード性能は単なる一つの機能ではなく、走破性、安全性、用途の広さ、耐久性、楽しさといったさまざまな要素を支える重要な特性であることがわかります。そのため、バイクを選ぶ際には、どのような環境で走行するのかを考え、オフロード性能の有無を確認することが大切です。特に、アドベンチャーツーリングや長距離ツーリングを視野に入れているライダーにとって、オフロード性能の高さは、快適な走行と安全性を両立させる鍵となるでしょう。

ダカール ラリー バイク ヤマハの歴史と進化

- ヤマハはダカールラリーで数々の勝利を収め、オフロード界での地位を確立

- XT500は初代パリダカで優勝し、ヤマハのラリー参戦の礎を築いた

- ジャン・クロード・オリビエがヤマハのアドベンチャーカテゴリー確立に貢献

- XT600Zテネレはラリーマシンとしての性能を高め、長距離走行に適したモデル

- XT600Eはストリート向けに進化し、扱いやすいセルスターターを搭載

- スーパーテネレは並列2気筒エンジンを採用し、高速巡航とオフロード性能を両立

- テネレ250は軽量で初心者向け、テネレ700は本格アドベンチャーツーリング向け

- XT500の新型は未発表だが、クラシックバイクの復活が期待される

- ダカールラリーに出場するにはFIMのライセンスとラリー経験が必要

- ヤマハで最も売れたバイクにはYBR125、PW50、YZF-R1などが挙げられる

- ヤマハのバイクとピアノは同じルーツを持つが、現在は別会社

- トヨタのダカールラリー車両はV6ツインターボエンジンを採用し、高耐久性を誇る

- オフロード性能は走破性、安全性、耐久性を向上させるために重要

- ダカールラリーは過酷な環境での耐久レースとして、世界的な人気を誇る

- ヤマハはダカールラリーの経験を市販車の開発に活かし、アドベンチャーバイクを進化させている

最後までお読みいただきありがとうございます。