<本記事にはプロモーションが含まれています>

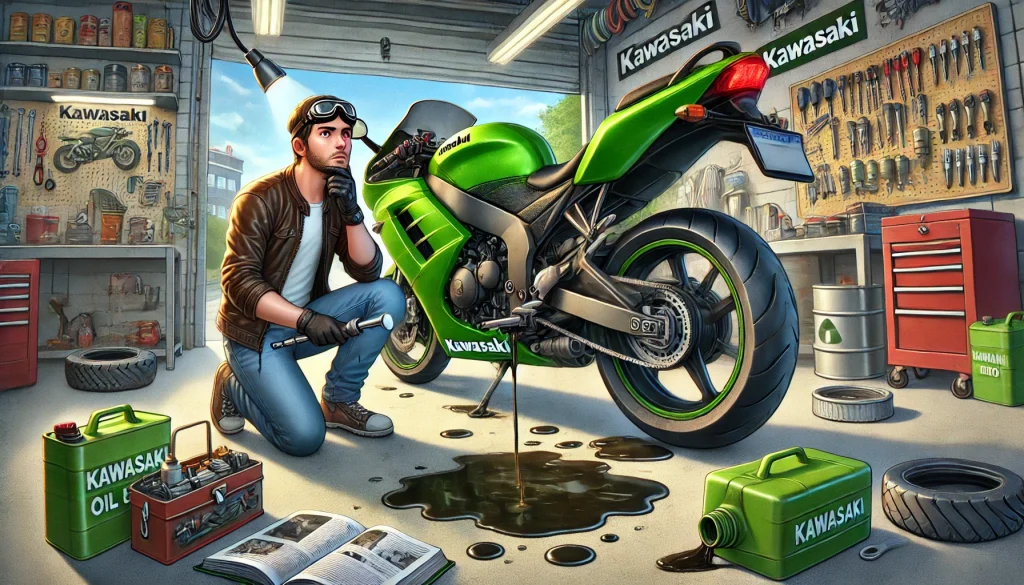

カワサキのバイクを所有している、あるいは購入を検討している方にとって、「オイル漏れ」は気になるトピックの一つかもしれません。「カワサキ バイク オイル漏れ」と検索する人の多くは、実際にトラブルに直面していたり、ネット上のオイル漏れコピペに影響を受けて不安を感じているケースもあるでしょう。

特に、オイル漏れしやすいバイクの特徴や、Ninja650 オイル漏れの事例などは、よく話題に上がります。また「オイル漏れはオイルが入っている証拠」といったユニークな表現が飛び交うこともありますが、実際には注意すべき症状であることも少なくありません。

この記事では、「漏れる原因は何ですか?」という疑問に対する基礎的な解説から、「オイル漏れしても乗っても大丈夫?走れる?」といった不安への対応、さらには「修理費用はいくらですか?」といった実用的な情報までを、わかりやすく紹介します。加えて、「オイル滲みとオイル漏れの違いは?どうやってわかる?」という初心者が見落としがちなポイントについても丁寧に触れていきます。

カワサキバイクのオイル漏れに対する正しい知識と判断力を身につけることで、安心して愛車と向き合えるようになるはずです。

-

オイル漏れの主な原因と発生しやすい車種の特徴

-

滲みと漏れの違いと見分け方

-

修理にかかる費用や期間の目安

-

トラブル予防とメンテナンスの具体的な方法

カワサキ バイク オイル漏れの基礎知識

-

オイル漏れしやすいバイクの特徴とは

-

漏れる原因は何ですか?基本を解説

-

オイル滲みとオイル漏れの違いは?どうやってわかる?

-

オイル漏れはオイルが入っている証拠?真相とは

-

オイル漏れ コピペに見るユーザーの声

オイル漏れしやすいバイクの特徴とは

オイル漏れが発生しやすいバイクには、いくつか共通した特徴があります。それは主に構造的な要因、使用環境、メンテナンスの状態などが影響しています。

まず、年式が古く、長期間使用されているバイクはオイル漏れのリスクが高まります。これはエンジン内部のゴムパーツやシール類が経年劣化し、柔軟性を失ってしまうためです。こうした部品は、エンジンの熱や振動に常にさらされることで、徐々に硬化し、亀裂や隙間が生じてオイルの漏れ口となってしまいます。

また、空冷エンジンを搭載している車種も比較的オイル漏れが起きやすい傾向にあります。空冷エンジンはエンジンの外側で冷却するため、金属の膨張収縮が大きくなり、ガスケットやシールの密着性が低下しやすいのです。

そして、自分で整備やカスタムを行う機会が多いバイクも注意が必要です。例えば、ヘッドカバーの開閉を頻繁に行うと、取り付けボルトの締め付けトルクにばらつきが生じ、シール性能が落ちることがあります。これは特に、旧車やカスタム前提の車種に多く見られます。

さらに、使用環境も無視できません。屋外保管で風雨にさらされていたり、通勤などで毎日使用されるバイクは、エンジンにかかる負荷が高く、オイル漏れのリスクも上がります。対照的に、ガレージで保管され、定期的にメンテナンスされているバイクは、劣化の進行が遅くなります。

このように考えると、「オイル漏れしやすいバイク」とは、年式が古い、整備頻度が高い、空冷エンジン搭載、屋外保管といった条件が重なった車両であると言えます。新車であっても、適切なメンテナンスがなされなければ、オイル漏れを引き起こすリスクはゼロではありません。予防策としては、定期的な点検と、部品の早めの交換を意識することが重要です。

漏れる原因は何ですか?基本を解説

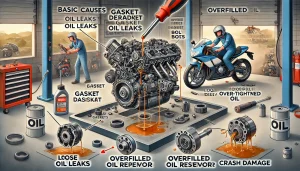

バイクのオイル漏れには、いくつか代表的な原因があります。ここではその基本的な要因について詳しく見ていきます。

まず最も多いのが、ガスケットやオイルシールの劣化です。これらの部品はエンジンや各種パーツの接合部からのオイル漏れを防ぐ役割を持っていますが、使用年数の経過とともに硬化し、弾力を失って隙間が生じるようになります。とくに、エンジンの高温にさらされる「ヘッドカバー」や「オイルパン」の周辺は、劣化が進みやすい箇所です。

次に、取り付けボルトの緩みや過剰締めも見落とせません。ボルトが緩めば隙間からオイルが漏れ出し、逆に締めすぎるとガスケットが変形して密閉性が損なわれる可能性があります。こうしたミスは、DIY整備や不慣れな作業時に特に起きやすいです。

さらに、オイルの過剰充填も原因となります。エンジンオイルは規定量を超えると内部の圧力が高まり、シールの弱い部分から漏れ出してしまうことがあります。定期的にオイル量をチェックし、適正な量を保つことが求められます。

他にも、クラッシュや転倒などによる物理的なダメージもオイル漏れの一因です。エンジンケースやオイルラインが損傷を受けると、そこからオイルが漏れ始めることがあります。目立った破損がない場合でも、小さなヒビから徐々に漏れるケースもあるため注意が必要です。

こうして見ると、オイル漏れの原因は多岐にわたります。予防のためには、定期点検を行い、パッキン類の状態やオイル量、ボルトの締め付けトルクなどを適切に管理することが欠かせません。初期段階で対処できれば、大きな故障に発展するリスクも減らすことができます。

オイル滲みとオイル漏れの違いは?どうやってわかる?

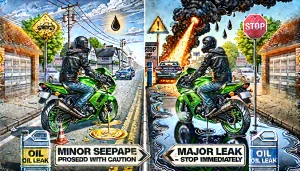

オイル滲みとオイル漏れは似ているようで、意味合いや影響に明確な違いがあります。両者の違いを理解することで、メンテナンスの判断がしやすくなります。

まず、「オイル滲み」は、パーツの継ぎ目などからごく少量のオイルがにじみ出てきている状態です。手で触るとしっとり湿っていたり、薄く油膜が張っているように見えることがありますが、地面に垂れたりオイル量が急激に減るほどではありません。いわば「軽度のオイル漏れ」とも言える状態です。

一方、「オイル漏れ」は、明らかにオイルが外に出てしまっている状況を指します。オイルがポタポタと落ちる、パーツの表面を伝って流れている、駐車スペースにオイルの跡が残るなど、目視でもすぐにわかるケースが多いです。エンジン内部のオイルが確実に減っていくため、放置すると深刻なトラブルを招きかねません。

判断の目安としては、エンジン下部や駐車場所をチェックすることです。オイルの跡があれば「漏れ」、跡がなくパーツにうっすら油分が付いている程度なら「滲み」と考えて差し支えないでしょう。

オイル滲みの段階で早めにガスケットやシールを交換しておけば、修理費用も抑えられます。逆に、明確な漏れを見逃すとエンジンの焼き付きや不調につながり、結果として大きな出費が必要になることもあります。

このように、オイル滲みと漏れは段階的な違いがありますが、いずれも注意が必要です。小さな異変に気づいたときこそ、しっかりと点検・対処しておくことが重要です。

オイル漏れはオイルが入っている証拠?真相とは

「オイルが漏れているということは、中にちゃんとオイルが入っている証拠だ」

このような言い回しをネットやSNSなどで見かけることがあります。特に一部のバイク愛好家の間では、いわゆる“ネタ”として使われることもありますが、この考え方には大きな誤解があります。

確かに、オイルが外部に出てくるということは、エンジン内にオイルが存在していた証拠とも言えます。しかし、これは「正常であること」とはまったく別の話です。オイルが漏れるということは、シールやガスケットの密閉性能が低下している証拠であり、エンジンの状態が万全でないサインなのです。

また、漏れの程度によっては深刻な問題に発展するリスクもあります。オイルが電装系やマフラーにかかれば、火災やショートの原因になりますし、タイヤに付着すればスリップ事故にもつながりかねません。最悪の場合、エンジンオイルが不足してエンジンが焼き付くこともあり得ます。

このように、「オイル漏れは入っている証拠」という発想は、ユーモアや皮肉を交えた表現にすぎず、実際の整備判断においては参考にすべきではありません。むしろ、オイル漏れは「何かが劣化または故障している」という警告として受け止め、早急に点検・修理を行うべきです。

一見おかしな話に見えるかもしれませんが、こうした言い回しが広まってしまう背景には、「多少のオイル滲みは放っておいても大丈夫」と考える傾向があるのかもしれません。しかし、日々のメンテナンスにおいては、そのような認識を持たず、常にバイクの状態を客観的に判断する姿勢が求められます。

オイル漏れ コピペに見るユーザーの声

ネット上では、オイル漏れに関するユニークな「コピペ」が多く見られます。これらはカワサキをはじめ、各バイクメーカーに対するユーザーの印象や、長年の経験に基づく“あるあるネタ”が込められた表現です。

例えば、ある有名なバイクコピペでは「カワサキは最初から壊れている」「オイルが滲んでいないとオイルが入っていないと心配になる」などと、ユーモラスかつ辛辣に語られています。これらの言い回しは実際の整備性や耐久性を揶揄したものではありますが、一部には実体験からくるものもあると考えられます。

一方で、コピペに過剰に反応してしまうと、本質を見失ってしまうことがあります。ユーザーの声として参考になる部分がある一方で、冗談や誇張表現として消化しきれないと、誤解を生むこともあるでしょう。特に初心者にとっては、「カワサキ=壊れやすい」といったイメージが先行しすぎると、本来の性能や魅力に触れる前に敬遠してしまう可能性もあります。

ここで重要なのは、あくまで「コピペ」は一部の印象をコミカルに表現したものであるという点です。実際には、適切なメンテナンスを行っていれば、どのメーカーのバイクも長く安定して走ることができます。

つまり、コピペを楽しむことと、実際の整備・点検をしっかり行うことは切り離して考える必要があります。ユーザーの声を参考にしながらも、冷静な目で情報を取捨選択する姿勢が求められるのです。

カワサキ バイク オイル漏れの対処と予防

-

Ninja650 オイル漏れのよくある事例

-

オイル漏れしても乗っても大丈夫?走れる?

-

修理費用はいくらですか?相場と目安

-

オイル漏れの修理期間はどれくらい?

-

DIYとショップ修理、どっちがいい?

-

オイル漏れを予防するメンテナンス方法

-

オイル漏れを放置するとどうなる?リスク解説

- カワサキ バイク オイル漏れの原因と対処まとめ

Ninja650 オイル漏れのよくある事例

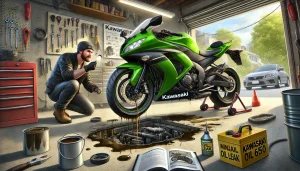

Ninja650は多くのライダーに愛されている中排気量スポーツバイクですが、一部ユーザーから「オイル漏れが起きた」との報告も見られます。その中でも比較的多く見られるのが、オイルパン周辺からのオイル漏れです。

この症状は、ドレンボルトの締め付けトルクが適切でなかったり、オイルパンのネジ穴(雌ネジ)を傷めてしまったことによって発生するケースがあります。とくに自分でオイル交換を行う際、強く締めすぎることでネジ山が潰れ、オイルがじわじわと漏れることがあります。これに気付かず走行を続けると、オイルがにじみ出して車体下部に広がったり、駐車場所にシミができることで異変に気付くことになるでしょう。

また、ガスケットの劣化によるオイル滲みも見逃せません。Ninja650は海外製造のモデルであり、ガスケットの品質やフィッティングの個体差が出ることもあるとされています。特にオイルパンを外した際には、再使用不可なガスケットを誤って再利用したことで、装着不良による漏れが発生する事例もあります。

これらの対処には、新品のオイルパンやガスケットの交換、場合によってはドレン穴の修復などが必要になります。なお、交換にはマフラーの取り外しが必要となることもあり、作業工数は想像以上に多くなる点も覚えておきたいところです。

このように、Ninja650におけるオイル漏れは、主に整備時のトルク管理ミスや、経年劣化によるパーツ不良から起こることが多いです。日常の点検と、正しい手順による整備の実施が未然防止につながります。

オイル漏れしても乗っても大丈夫?走れる?

オイル漏れが発生した状態でバイクを走らせるのは、一見すると大きな問題がないように思えるかもしれません。しかし、そのまま運転を続けることにはいくつかのリスクが伴います。

まず、軽度の「オイル滲み」の段階であれば、すぐに走行不能になることはありません。ただ、時間の経過とともに漏れが拡大していく恐れがあるため、放置するのはおすすめできません。オイル量の減少が進めば、エンジン内部の潤滑不足につながり、最終的には焼き付きなど深刻な故障を招くこともあります。

次に、オイルが地面にポタポタと垂れているような状態は「本格的な漏れ」と見なされるため、走行は避けるべきです。エンジンに負荷をかけることで漏れの勢いが増し、エキゾーストにオイルがかかれば発煙や引火の可能性も否定できません。これは安全面でも重大なリスクとなります。

また、車検においてもオイル漏れがあるバイクは不合格となる場合が多く、法的にも整備が必要とされます。整備工場での点検の結果によっては即修理が必要と判断されるでしょう。

とはいえ、走行不能というわけではなく、近所のバイクショップまで移動する程度であれば許容されるケースもあります。とはいっても、オイル量や漏れの程度を確認したうえで、必要ならロードサービスを利用するのが無難です。

このように、オイル漏れを軽く見るのは非常に危険です。「まだ走れるから大丈夫」と判断するのではなく、安全第一で行動するようにしましょう。

修理費用はいくらですか?相場と目安

オイル漏れの修理費用は、漏れている場所と修理内容によって大きく異なります。バイクの排気量や年式、修理を依頼する店舗によっても金額に差が出るため、一概に「いくら」と断定するのは難しいですが、おおよその相場を知っておくことは役立ちます。

例えば、ヘッドカバーのガスケット交換程度であれば、部品代は2,000円〜3,000円前後、工賃は7,000円〜10,000円程度が一般的です。合計で1万円前後で収まることが多く、軽度な修理で済む場合は比較的手軽に対処できます。

一方で、フロントフォークのオイルシール交換や、オイルパン交換が必要な場合には事情が変わります。これらの作業は部品点数が多く、分解工数もかかるため、2万円〜5万円ほどかかるケースも少なくありません。特に、オイルパン周りのトラブルではマフラーを外す必要がある場合もあり、工賃が跳ね上がる傾向にあります。

また、年式の古いバイクや特殊構造の車両は、部品の入手に時間がかかることもあります。その際は純正部品を取り寄せる必要があり、価格も通常より高くなる可能性があります。

このように、オイル漏れの修理費用は軽微なものであれば1万円以下、本格的な修理であれば3万〜5万円、場合によっては10万円近くに達することもあります。見積もりを出してもらい、作業内容と費用のバランスを見ながら判断することが大切です。

オイル漏れの修理期間はどれくらい?

オイル漏れの修理期間は、原因の特定、部品の手配、作業内容の複雑さなどによって変動します。軽度なものであれば即日対応も可能ですが、部品交換や分解作業を伴う場合には数日〜1週間程度かかることが一般的です。

例えば、ヘッドカバーのガスケット交換だけであれば、作業時間は1〜2時間ほど。バイクショップが空いていれば、当日中に修理が完了する可能性もあります。しかし、実際には予約の関係や外装の脱着、乾燥時間の確保などで丸一日を要することが多くなります。

一方、オイルパンの交換やフロントフォークのオーバーホールを伴う場合、整備内容が複雑になり、作業工程も増えるため、4〜5日以上かかるケースがほとんどです。加えて、部品が国内に在庫がない場合や輸入対応になると、納品に1週間以上かかることもあります。

また、繁忙期には修理が後回しになることもあり、店舗によっては2週間待ちということも珍しくありません。特に春先のバイクシーズン前後は混雑しやすいため、修理依頼は早めに行うのが賢明です。

このように、オイル漏れ修理にかかる時間は「その場で直せるレベル」から「部品待ちを含めて数週間」まで幅があります。余裕を持って修理に出し、スケジュール調整ができるよう計画することが大切です。

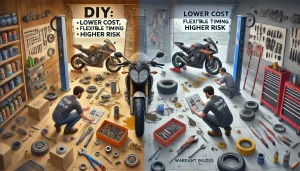

DIYとショップ修理、どっちがいい?

オイル漏れの修理を自分で行うべきか、それともバイクショップに依頼すべきかは、多くのライダーが悩むポイントです。結論から言えば、それぞれにメリット・デメリットがあり、自身の技術と環境に応じて判断する必要があります。

まず、DIY修理の魅力は「費用を抑えられる点」です。例えば、ヘッドカバーガスケットの交換であれば、パーツ代だけで済みますし、自分の都合で作業できるのもメリットです。ただし、それには工具や作業スペースが必要であり、何より正確な手順を理解していないと逆に症状を悪化させるリスクがあります。

特に注意したいのは、オイルパンの取り外しやドレンボルトのネジ修復など、失敗すれば再起不能になりかねない作業です。工具の精度や締め付けトルクの管理も重要であり、少しのミスが高額な修理費に直結する可能性があります。

一方、ショップ修理の最大の利点は「確実性」です。経験豊富なプロの手で修理が行われるため、失敗のリスクは低く、保障がつく場合もあります。また、作業の工程が多い場合や分解が難しい場所でも、適切に対応してもらえる安心感があります。

とはいえ、ショップ修理には時間とコストがかかります。パーツ代に加えて工賃も発生するため、内容によっては数万円単位になることも珍しくありません。

このように、軽度な修理であればDIYも選択肢になりますが、確実性や安全性を重視するならショップ依頼が無難です。自分の整備スキルやリスク許容度に応じて、最適な選択をするようにしましょう。

オイル漏れを予防するメンテナンス方法

オイル漏れを未然に防ぐためには、日常的なメンテナンスが欠かせません。特にバイクは走行時の振動や温度変化が激しいため、ちょっとした油断がトラブルの原因になります。

まず基本となるのは、「定期的なオイル交換」と「オイル量のチェック」です。劣化したオイルは内部のシール類を傷める原因にもなります。オイルの状態をチェックし、メーカー指定の交換サイクルを守ることが大切です。また、過剰な注入は内部圧力を上げて漏れやすくするため、適正量を守ることが必要です。

次に重要なのは、ガスケットやオイルシールなどのゴムパーツの点検です。これらは熱や時間により硬化しやすく、少しずつ密閉力が低下していきます。とくに古い車両や空冷エンジンのバイクでは、この傾向が顕著です。点検時に滲みが見つかれば、早めに交換しておくことで大がかりな修理を防ぐことができます。

さらに、洗車時や定期点検の際には、エンジン下部やフロントフォーク付近をよく観察することも効果的です。オイルが溜まっていたり、ホコリが付着して黒ずんでいる部分があれば、それは漏れや滲みのサインかもしれません。

このように、日常的な観察と定期的な部品交換を通じて、オイル漏れのリスクは大きく下げられます。少しの気配りが、大きな故障の予防につながるといえるでしょう。

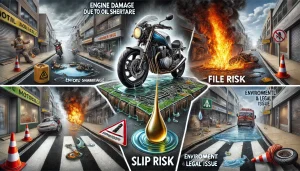

オイル漏れを放置するとどうなる?リスク解説

オイル漏れを見つけたとき、「まだ走れるし、様子を見よう」と判断する方もいるかもしれません。しかし、オイル漏れを放置すると、思わぬリスクに発展する可能性があります。

最も深刻なのは、「エンジン内部の焼き付き」です。オイルはエンジン内部の金属同士の摩擦を減らし、熱を分散させる役割を持っています。オイルが不足すれば、この潤滑作用が機能しなくなり、部品が摩耗・変形し、最終的にはエンジンそのものが壊れる恐れがあります。

さらに、漏れたオイルがエキゾーストや電装系に触れると、発煙や火災、ショートの危険もあります。エキパイにオイルがかかれば煙が立ち上り、最悪の場合は引火のリスクも無視できません。

また、タイヤにオイルが付着するとグリップ力が著しく低下し、走行中にスリップして転倒事故につながる可能性もあります。見た目では気付きにくい場合でも、実際には非常に危険な状態になっていることがあります。

もう一つの影響として、環境面の問題も挙げられます。オイルが路面に垂れると、アスファルトを傷めたり、他の車両の事故の原因になることもあります。加えて、車検にも通らなくなるため、公道を走るうえでの法的な問題にも直結します。

このように、オイル漏れは「ただのにじみ」と軽視するにはあまりにリスクが大きい問題です。安全・性能・環境、あらゆる面で悪影響を及ぼすため、早めの対処を強くおすすめします。

カワサキ バイク オイル漏れの原因と対処まとめ

-

経年劣化したガスケットやシールがオイル漏れの主な原因

-

空冷エンジン搭載車は熱膨張の影響で漏れやすい傾向がある

-

年式が古いバイクは部品の劣化が進んでいる可能性が高い

-

自己整備によるトルクミスが漏れを招くことがある

-

オイル過剰充填は内部圧力を高め漏れの引き金になる

-

滲みと漏れの違いはオイルの量と地面への付着で判断できる

-

ネット上の「オイル漏れはオイルが入っている証拠」は誤解

-

Ninja650ではオイルパン周辺のトラブルが比較的多い

-

ガスケット再利用による装着不良が漏れの要因になる場合もある

-

軽度の滲みでも放置すれば重大なトラブルに発展する可能性がある

-

修理費用は軽度で1万円前後、重度では5万円以上になることもある

-

修理期間は即日〜数週間と幅があり、繁忙期は長引く傾向がある

-

DIY修理は費用を抑えられるがリスク管理と技術力が求められる

-

予防にはオイル量チェックとシール類の定期交換が有効

-

放置するとエンジン焼き付きや車検不合格など重大な影響を及ぼす

最後までお読みいただきありがとうございます。